Là où la caravane passe – Entretien avec Céline Laurens

Le lundi 4 octobre, Céline Laurens viendra à l’Hôtel Littéraire Le Swann (Paris, 8e) présenter son premier roman, Là où la caravane passe, publié aux éditions Albin Michel, en lice pour le prix Interallié.

Grâce à notre ami Stéphane Barsacq qui nous avait signalé les hautes qualités de l’œuvre, nous sommes allés à la rencontre de l’auteur.

HL – Céline, pourriez-vous nous décrire votre parcours et votre activité de critique littéraire pour la Revue des Deux Mondes ?

CL – J’ai fait une Hypokhâgne Khâgne classique, suivi des études en philosophie et arrivée on ne peut plus inadaptée sur le marché de l’emploi j’ai eu le temps de beaucoup lire et j’ai commencé à écrire. Boutade à part, après mes études j’ai écrit une première nouvelle sur le thème du voyage lors d’un concours dans les pages de Libération qui a obtenu un prix ; puis j’ai rédigé un petit livre sur Thomas Hobbes et un livre pour enfants qui s’apparentait à un conte narquois. Pour ce qui est des articles, j’ai proposé à la Revue des Deux Mondes des critiques de livres et des portraits d’écrivains que j’affectionnais : Marcel Aymé, Stig Dagerman, Dylan Thomas, Bohumil Hrabal ou Francis Carco… Tous ont en commun de jouer avec différents registres langagiers et de passer par l’humour pour réfléchir sur des questions existentielles. J’ai aussi des projets autour de Samuel Beckett, d’André de Richaud, Jean-Pierre Martinet et de René Maran, des auteurs multiples, difficiles à classer et donc universels.

HL – Ces écrivains peuvent-ils être considérés comme vos auteurs préférés, ceux qui inspirent votre écriture ?

CL – Oui mais je suis toujours en recherche de nouveaux auteurs et je peux renoncer à certains projets ; par exemple, j’ai voulu écrire à un moment un portrait de Knut Hamsun, prix Nobel de littérature en 1920. J’avais lu son roman La Faim, dont j’aimais beaucoup l’écriture à la première personne une ambiance à la Berlin Alexanderplatz d’Alfred Döblin mélangée avec « À une passante » de Baudelaire. Mais au fur et à mesure des lectures et de ma découverte de son univers, j’ai eu moins envie de parler de lui car je trouvais – même si cela peut paraître présomptueux -, que ses livres manquaient de renouvellement : les schémas narratifs se répétaient un peu trop et la psychologie des personnages n’évoluait pas assez. J’en sortais sur ma faim, c’est le cas de le dire, comme s’il y avait une économie dans ses livres, économie peut être liée à un souci de réalisme. J’aime me dire que sur le réalisme et la description de vies simples se greffent de l’humour et des mélanges de registres. Sinon cela me fait l’effet d’une narration un peu trop bien sous tout rapport dont je ne tire pas grand chose. C’est ce pourquoi souvent j’apprécie les narrations à la première personne plutôt qu’à la troisième. Elles apportent de l’audace, du hasard et permettent des choses inattendues, même si ce n’est pas systématique. La chorale de différents personnages dont l’un n’est pas le narrateur principal c’est aussi extrêmement intéressant.

Marcel Aymé ? J’aime son audace, son humour incomparable, sa bonté qui se constate dans son refus de caricaturer des psychologies, son rapport à la fable. Ce point de vue un peu lointain qui sourd, nostalgique mais caustique et très moraliste. C’est comme si la maladie d’Aymé avait influé sur sa vision du monde, qu’il avait observé les hommes sans être dans leur cadence et que sa littérature s’en ressentait : triste, réaliste, audacieuse, pleine de tendresse. Blondin aussi a une humanité merveilleuse qui émane de ses personnages et un humour incroyable et tout cela greffé sur une trame modeste et réaliste. Faire émerger de l’universel, du tragique, de l’intemporel sur du quotidien c’est une libération et un sacré pied de nez à notre condition !

Marcel Proust ? Il est allé encore plus loin dans le rapport au temps et au quotidien, il l’a détourné pour mieux le mettre en valeur avec son ressac langagier. Quand la scène arrive sur la grève, on ne voit plus qu’elle. Et puis il y a Dickens et ses galeries de personnages, ses tournures de phrases inattendues pleines de métaphores, ses protagonistes à la Voltaire. En fait en discutant avec vous je me rend compte que ces écrivains sont tous des moralistes qui usent d’un certain rapport au temps pour mieux étayer leur propos, avec des mélanges de genre et de ton. Et Beckett ! L’abolition totale du monde, de l’espace et du temps au profit du sujet !

HL – Revenons à votre livre, Là où la caravane passe, aux éditions Albin Michel, qui parle des Gitans et de leur pèlerinage de Lourdes, est-ce un peu autobiographique ?

CL – Non ce n’est pas du tout autobiographique mais il est vrai que dans mon enfance, j’allais en vacances près de Lourdes, dans une petite maison perchée dans les montagnes. J’ai donc vu Lourdes et ce qui s’y déroulait mais de façon un peu lointaine et tout dans mon livre est purement imaginaire. Je n’ai pas fait d’entretiens, je me suis contentée d’observer l’accueil qui leur était fait à leur arrivée et tout le reste est purement fictif.

Pourquoi alors les Gitans ? Eh bien parce que j’aime les éléments et leur vision de la liberté. J’avais écrit un livre sur un poissonnier avec tout ce que cela comporte autour de l’eau et des vagues, ce qui fait que mon style et la langue s’adaptent à l’élément qui lui même définit la psychologie du personnage. J’ai écrit un autre texte sur la terre et là j’avais envie de parler de l’élément aérien, de Lourdes et des choix existentiels. On y trouve deux formes de christianisme, celui quelque peu « arrêté » de la ville de Lourdes et celui « christique » des gitans. J’ai voulu confronter ces imaginaires, ces récits, ces héritages d’hommes qui ne se mélangent généralement pas à travers l’univers des légendes, celui des pèlerins, des contes et des histoires des villages. Je ne voulais pas dire : je parle des gitans, voici la vie bonne. Mais le terme « marginal » m’a toujours paru très paternaliste et je tente de faire réfléchir à des pistes de vies autres que celles les plus empruntées. Plus simples et peut être plus censées.

HL – Comment avez-vous procédé pour vos recherches ?

HL – Comment avez-vous procédé pour vos recherches ?

CL -Je n’ai absolument pas fait de recherches puisqu’il n’existe pas à ma connaissance d’écrits gitans, ils sont vivants, oraux et ils se transmettent ainsi. D’où cette idée de livre articulé comme une poupée russe et l’aspect aérien de ces contes qui se récitent et se transmettent. Il y a un vrai rapport à la foi car j’aime beaucoup Lourdes, ses scènes de réconciliation et la générosité de ses habitants. Les Gitans sont eux-mêmes chrétiens donc ce n’est pas manichéen ; plutôt une réflexion sur comment vivre en accord avec ses croyances et entre différentes générations. Je n’aime pas ce qui est figé, il n’y pas les gentils et les méchants mais au contraire des pistes et de la porosité face à différents choix de vies.

HL – Vous avez donné une place centrale au religieux dans votre livre avec notamment la figure de l’Étranger, qui semble s’apparenter au Diable…

CL – Oui mais chacun peut voir ce personnage comme il l’entend. D’abord, l’Étranger est un truchement car dès la première page il est accueilli par le clan comme un néophyte, comme le lecteur, ce qui lui permet de découvrir l’hospitalité gitane et les différents membres du clan, de présenter les différents protagonistes avec leurs sobriquets et d’esquisser l’ambiance de cet été si particulier. Chacun peut y voir une figure différente, certains un simple voyageur, d’autres une présence maléfique. C’est le mauvais génie qui vient semer la discorde mais surtout celui qui vient confronter les hommes à ce qu’ils sont et à leurs actions.

HL – Il y aussi une scène très drôle avec les personnes de la mairie qui viennent auprès des Gitans pour leur faire la charité et ces derniers qui en profitent pour s’en moquer en leur mimant tous les clichés qu’ils attendaient peut-être d’eux.

CL – Oui c’est une mise en scène taquine de la bonne conscience de certains. Dickens fait cela admirablement dans Bleak House où il met en scène la mère d’une famille nombreuse déterminée à sauver l’Afrique et dont son propre foyer part à veau l’eau avec ses enfants qui meurent de faim et qui tombent comme des quilles dans les escaliers. J’ai voulu taquiner un peu ce côté « je fais ma bonne action », mais sans les gros yeux du jugement, ce qui donne un aspect quelque peu rabelaisien à la scène.

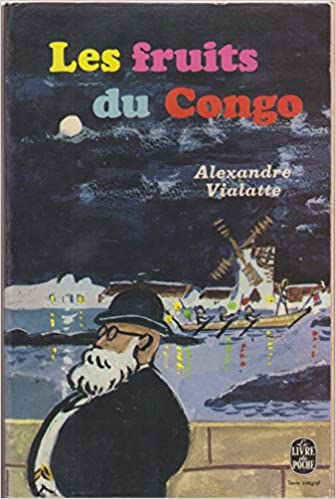

HL- Et le personnage de la grande Dora est peut-être un hommage à Vialatte et à l’héroïne des Fruits du Congo ?

CL – Non mais je note la référence ! Dans ce rapport au temps long, j’ai voulu inclure un personnage qui aurait le don d’influer sur lui. La grande Dora qui est la doyenne du clan initie donc mon protagoniste à la préscience, au fait de déchiffrer ce qui va se dérouler. Il y a donc un aspect « enquête métaphysique contemplative » dans le livre puisque l’on sait dès le départ que quelque chose de grave va advenir. Mais je prends le temps de le mettre en place et rien n’est joué car il y a la question du libre arbitre qui intervient régulièrement comme un sujet… épineux.

Mais oui, on peut trouver des signes de ce qui va se passer tout au long du récit, j’invite à prêter l’oreille à la nature en jalonnant le récit d’indices.

HL – Votre style est très intéressant car vous alternez souvent les tons, donnant à l’ensemble une grande variété.

CL – J’ai voulu ce côté oral, ces nombreux dialogues et mélanges langagiers. J’ai voulu parler au plus de personnes possibles en mêlant le style argotique du narrateur au ton plu châtié des descriptions et familier de gens de Lourdes. Je voulais restituer une diversité de paroles vivantes sans perdre le lecteur.

HL – Avez-vous d’autres projets de romans ?

CL – Oui ! Toujours dans le domaine du roman et de l’imaginaire pur.

Propos recueillis par Hélène Montjean