« Le mystère de Rimbaud n’est pas celui du dernier quart d’heure »

Conférence de Stéphane Barsacq, en présence d’Angelo Rinaldi, de l’Académie française

Le mardi 14 juin à 19h à l’Hôtel Littéraire Arthur Rimbaud 6 rue Gustave Goublier, Paris Xe

« Cette conférence est l’occasion de revenir sur la trajectoire de Rimbaud, mais aussi sur ce que Louis Massignon eût appelé sa « courbe de vie ». Rimbaud est-il revenu à la foi de son enfance sur le seuil de la mort ? Son œuvre contient-elle des révélations ? Un manuscrit inédit d’André Suarès retrouvé par Jacques Letertre nous met sur la voie … »

Stéphane Barsacq, né en 1972, est un écrivain. Petit-fils du metteur-en-scène et homme de théâtre André Barsacq, fils du sculpteur et orfèvre Goudji, il a travaillé comme Grand reporter pour la presse écrite (Figaro Magazine) avant de rejoindre les Éditions Albin Michel.

Il publie dans de nombreuses revues (Europe, Commentaire, Nunc, Revue des Deux Mondes). Ses principaux ouvrages sont Johannes Brahms (Actes Sud), François d’Assise, La joie parfaite (Seuil), Simone Weil, Le ravissement de la raison (Seuil), Cioran, Ejaculations mystiques (Seuil), Rimbaud, Celui-là qui créera Dieu (Seuil) ainsi que de nombreuses études sur la poésie (André Chénier, Charles Baudelaire, Edmond Jabès, etc.).

Son roman Le piano dans l’éducation des jeunes filles (Albin Michel) a reçu le prix Roland de Jouvenel décerné par l’Académie française en 2016.

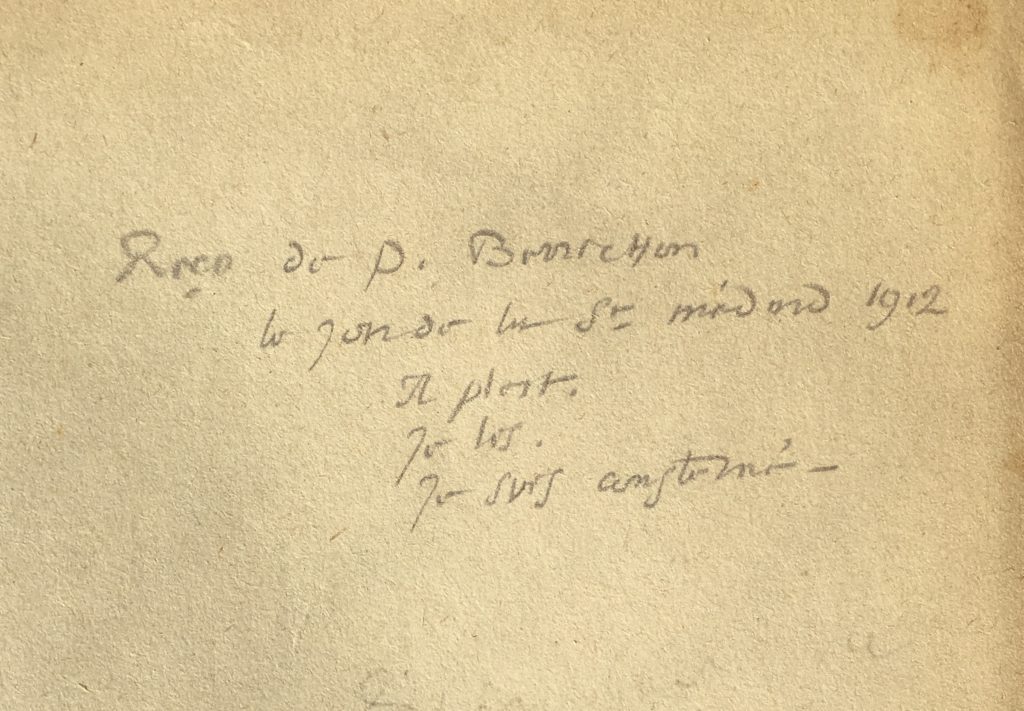

HL – Après l’achat par Jacques Letertre d’un manuscrit inédit d’André Suarès, composé de ses notes sur la correspondance de Rimbaud parue en 1899, et votre travail pour les déchiffrer, qu’avez-vous pu découvrir ?

SB – Suarès a été approché par Paterne Berrichon (1855-1922), – Pierre-Eugène Dufour de son vrai nom -, le « beau-frère posthume » de Rimbaud. Celui-ci voulait l’enrôler dans la secte qu’il constituait : celle des idolâtres d’un poète encore passablement à découvrir. Une « berrichonerie », comme aurait dit Etiemble ! A noter tant l’anecdote est curieuse que lorsqu’il a épousé Isabelle Rimbaud, Paterne Berrichon, un peintre et sculpteur, ne l’avait jamais rencontrée. C’est comme s’il avait épousé son frère – ce qui laissait assez craindre le pire. Isabelle Rimbaud avait demandé son avis à Mallarmé, qui avait connu son frère, lui trouvant « je ne sais quoi fièrement poussé, ou mauvaisement, de fille du peuple, j’ajoute, de son état blanchisseuse, à cause de vastes mains, par la transition du chaud au froid rougies d’engelures ». Contre toute attente, Mallarmé lui répondit de ne pas hésiter. Dès lors commença la terreur du couple Isabelle-Paterne, les Thénardier d’Arthur, retranchant certains textes, voire les falsifiant.

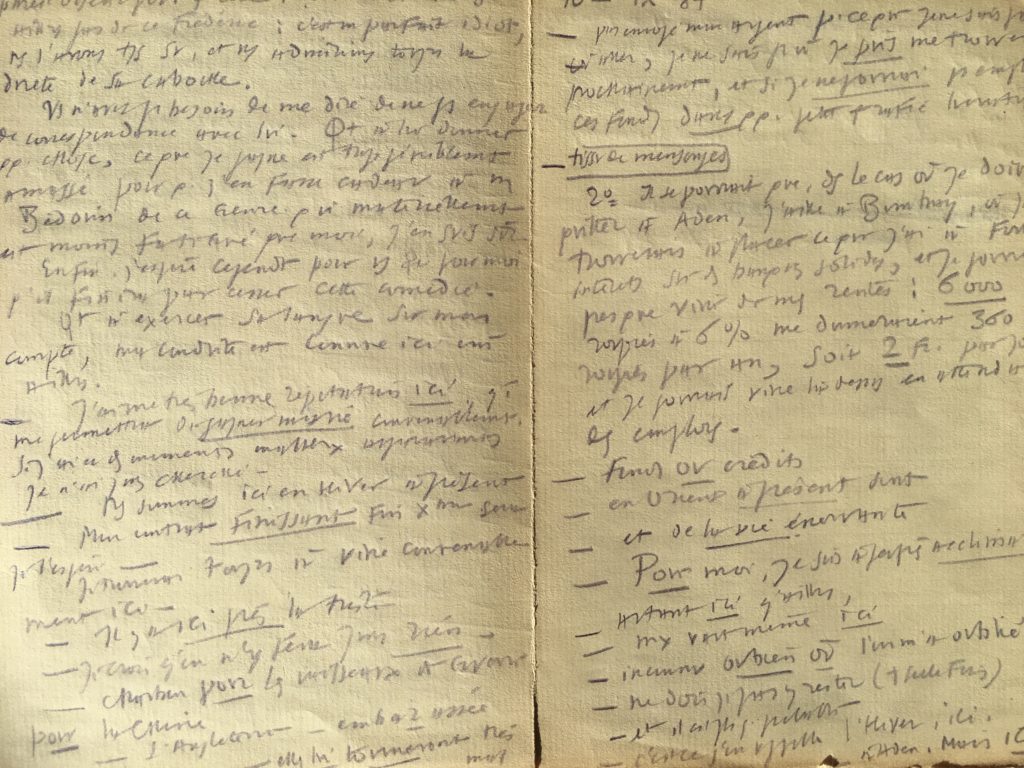

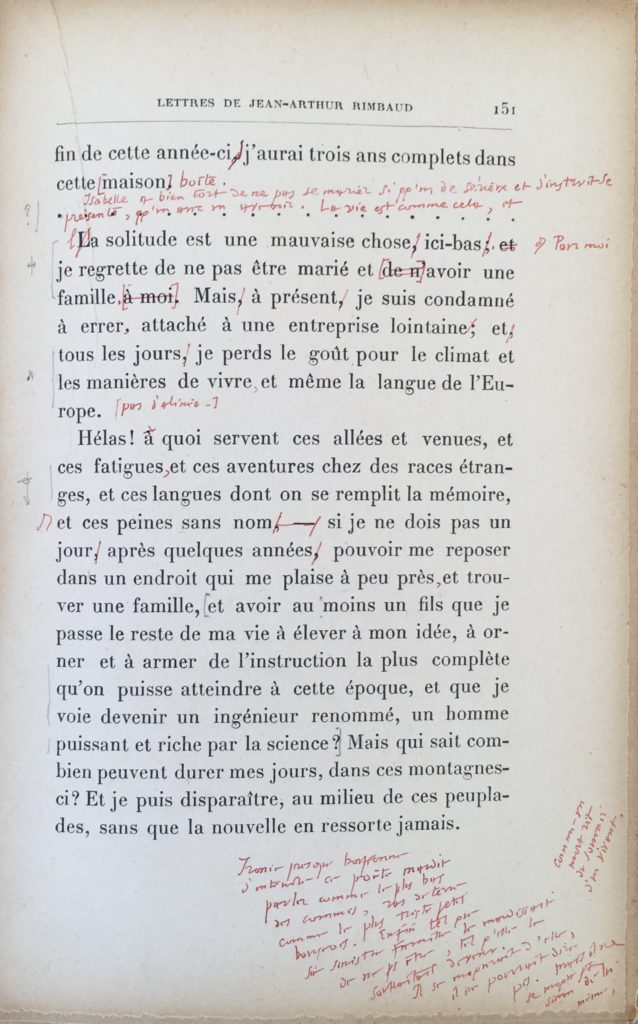

Le livre acheté par Jacques Letertre a été offert par Berrichon à Suarès en 1912, dans le cadre d’une affaire éditoriale pour le moins étrange. A cette époque, André Gide essayait de souffler au Mercure de France les inédits de Rimbaud pour le compte de la Nouvelle revue française. Manipulateur hors pair, Gide eut l’idée, pour séduire Isabelle et Paterne, de lui dépêcher ses deux meilleurs éléments, sans les prévenir séparément : je veux dire Claudel et Suarès. Or Claudel et Suarès étaient très liés, et engagés dans un dialogue profond quant à la foi catholique. Dans un premier temps, Claudel et Suarès eurent chacun à faire à la « sagrada familia ». Puis, lorsque Suarès apprit que Claudel écrivait sur Rimbaud, il lui proposa d’abandonner son texte. Cet abandon n’était pas qu’une politesse. Dans l’intervalle, Suarès avait été refroidi par la famille du poète ; il ne croyait en rien à sa conversion : il trouvait sa destinée le comble de l’échec (sa propre hantise, il faut bien le dire) ; enfin, sa correspondance qu’il a annoté, et que j’ai donc eu entre les mains, dit sa sidération à chaque lettre : le jeune dieu de la puberté, selon image de Breton, avait terminé pitoyablement, au grand dam de Suarès, dans un nihilisme total. A l’époque, Claudel passa outre.

Et il publia son fameux texte où il a écrit ces lignes qui ont beaucoup fait, en dépit de leur bonne foi, pour la mécompréhension la plus radicale de Rimbaud : « Arthur Rimbaud fut un mystique à l’état sauvage, une source perdue qui ressort d’un sol saturé. Sa vie, un malentendu, la tentative en vain par la fuite d’échapper à cette voix qui le sollicite et le relance, et qu’il ne veut pas reconnaître : jusqu’à ce qu’enfin, réduit, la jambe tranchée, sur ce lit d’hôpital à Marseille, il sache ! » Suarès n’en pensait rien. Mais il n’eut pas le loisir de le publier. Par la suite, il prit la décision de ne plus évoquer Rimbaud.

Ce qu’a écrit Suarès sur la page de garde :

« Reçu de P. Berrichon

Le jour de la St Médard 1912

Il pleut.

Je lis.

Je suis consterné. «

HL – Suarès, « cet homme qui s’était fait une tête d’hidalgo, moustache, barbiche, longs cheveux qui lui retombant sur les épaules, tout cet ensemble d’un noir d’encre, descendu tout droit d’une toile du Gréco » (Paul Léautaud). Qui est vraiment André Suarès, auteur génial mais trop méconnu ?

SB – Suarès appartient à la génération la plus dorée des lettres après celle du XVIIe siècle. Il est le contemporain exact, à quelques années près, de Yeats, Cavafy, Romain Rolland, Paul Claudel, André Gide, Marcel Proust, Charles Péguy, mais aussi de ses bêtes noires, Barrès et Maurras. Cette génération, née au moment de l’effondrement du Second Empire, va grandir à la recherche d’une clef que la Grande Guerre va ruiner.

Cette clef, ce fut la poésie de l’être : une poésie qui ne soit ni religion ni mystique, mais une manière inédite de ressaisir l’absolu par le verbe. Suarès a vécu une vie à part, assez exemplaire, où il aura été le Nietzsche de France sur un mode qui n’a rien à envier au grand allemand : car, comme celui-ci, il a été formé à l’école des Moralistes.

Suarès est un écrivain qui a mêlé Pascal et Mallarmé, qui armé de sa connaissance de La Rochefoucauld a combattu Hitler, qui dans une langue aussi ferme et plastique que celle de La Bruyère a accueilli toutes les tendances de la modernité, d’un Debussy à un Rouault. Sur l’ensemble de son œuvre, qui compte des dizaines de livres écrits dans tous les genres, du récit au portrait, de la chronique aux aphorismes, s’il y a un trait qui les unit, ce fut son génie à être visionnaire, et parfois prophète.

Suarès, c’est Isaïe au XXe siècle. Il voit et il nous fait voir.

André Suarès vers 1895

HL – Pouvez-vous nous dire quelques mots sur Le Voyage du Condottiere, un chef-d’œuvre sur l’Italie, de Venise à Sienne, en passant par Florence ?

SB – Ce livre est une merveille. A première vue, il s’agit d’un livre de voyage sur l’Italie à travers paysages et évocations : saints et démons se tiennent la main, pour dégager un itinéraire, où la conquête à terme est une ardente sérénité, qui a quelque chose des rosaces de cathédrales : tout y rayonne, tout s’y concentre, tout y renvoie, la partie comme le tout, où tout est la lumière. Suarès parle des Primitifs italiens, de la Renaissance, de l’âge baroque, sans oublier l’Antiquité. Toute une civilisation est enclose dans ces pages qui appellent chacun à sa propre renaissance.

Pour Suarès, désir, amour et dévotion ne font plus qu’un dans une vision qui renouvelle les apparences : car alors on voit, et ce que Piero della Francesa ou Botticelli avaient à l’esprit, ce que Léonard concevait, ce que Michel-Ange sculptait, tout prend son relief et se met à vivre. Avec Suarès, on assiste à la création de la Création, comme si Dieu parlait de ses créateurs.

HL – Suarès – comme Baudelaire – est un poète qui fut aussi un immense critique littéraire et, de façon plus rare, un inoubliable bibliothécaire pour le bibliophile Jacques Doucet. Que pensez-vous de cet aspect de son œuvre, peut-on la considérer comme faisant partie de son génie ?

SB – Chaque siècle a de grands critiques. Pour le XVIIIe siècle, c’est Diderot, pour le XIXe siècle, c’est Baudelaire. Pour le XXe siècle, c’est Apollinaire ou Breton. Suarès a cette originalité d’avoir été critique, au sens où Cocteau parlait de « la poésie de la critique », dans tous les domaines : la peinture, la sculpture, la musique, le ballet et les lettres, à l’exception du cinéma, où Elie Faure ou Philippe Soupault ont été des pionniers. Outre ces activités, il faut compter au prestige de Suarès d’avoir eu l’idée de la « bibliothèque littéraire » financée par le grand couturier Jacques Doucet. L’idée était de réunir les meilleures éditions de grands classiques, jusqu’aux grands classiques vivants, et d’accompagner cette activité de livres d’art illustrés. Avec les années, Doucet demandera des conseils à de plus jeunes, comme Aragon, Desnos et Breton. Ce dernier ne sera d’ailleurs pas spécialement tendre avec celui qui fut son mécène.

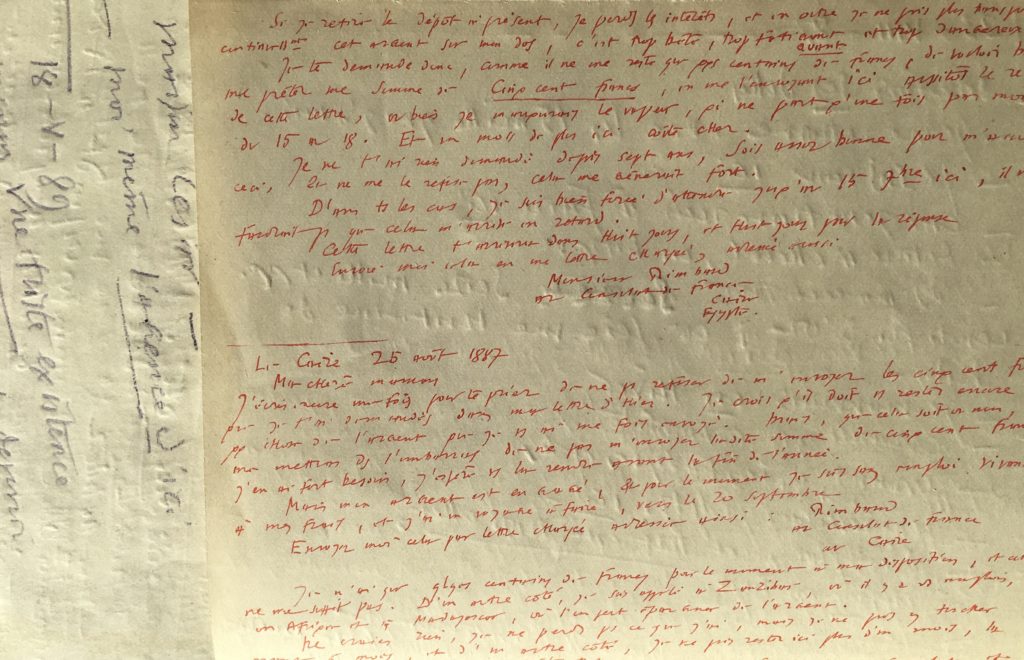

HL – Pourriez-vous nous résumer sa lecture et sa connaissance de la poésie de Rimbaud, et notamment des Illuminations, lui qui aurait presque pu le rencontrer lorsqu’il veillait son père à l’hôpital de Marseille alors que Rimbaud agonisait dans une chambre voisine ?

SB – Les gloires de Rimbaud et Suarès sont contemporaines, aussi étrange que cela puisse sembler. Surtout si on songe que Suarès est mort en 1948. De fait, la gloire de Suarès a même accompagné celle de Rimbaud. En effet, Suarès a été premier prix de discours français au Concours général pour son « Éloge d’Homère par Ronsard » : sa composition est jugée « unique dans les annales du concours » par Anatole France dans un article du Temps du 1er août 1886. Dès cette date, Suarès a eu la réputation d’un wünderkind, d’un génie du Quartier latin, où il vit Verlaine.

Rimbaud avait certes déjà eu droit à un chapitre du livre Poètes maudits de ce dernier, en 1884. Mais le vrai coup de tonnerre rimbaldien a débuté en mai et juin 1886 avec la parution du début des Illuminations dans « La Vogue ». Cette publication eut un effet foudroyant sur tous les jeunes gens de cette époque, au rang desquels Claudel et Suarès qui savaient Rimbaud vivant. Claudel en sera quitte pour une conversion à Notre-Dame le 25 décembre de la même année. Il ira jusqu’à écrire, en mêlant sa conversion à son admiration pour Rimbaud : « C’est vrai, je l’avouais avec le centurion, oui, Jésus était le Fils de Dieu. C’est à moi, Paul, entre tous, qu’Il s’adressait et Il me promettait son amour. Mais, en même temps, si je ne Le suivais, Il ne me laissait d’autre alternative que la damnation. Ah! Je n’avais pas besoin qu’on m’expliquât ce qu’était l’enfer et j’y avais fait ma « Saison ». Ces quelques heures m’avaient suffi pour me montrer que l’enfer est partout où n’est pas Jésus-Christ. Et que m’importait le reste du monde auprès de cet Etre nouveau et prodigieux qui venait de m’être révélé ? »

Le compagnonnage invisible avec Rimbaud a continué dans le cas de Suarès, qui s’en était retourné à Marseille. En novembre 1891, celui-ci a soutenu son père lors de son agonie à l’Hôpital de la Conception. A quelques chambres de celui-ci, Rimbaud mourrait, si bien qu’ils auraient pu se rencontrer !

HL – Suarès-Rimbaud, peut-on parler de deux mystiques lancés dans une quête éperdue de Dieu ou tournés vers le désir d’une nouvelle Création sans Lui ?

SB – Cette question est l’une des plus difficiles qui soient. J’ai même écrit tout un livre pour y répondre : Rimbaud, Celui-là qui créera Dieu. Pour Suarès, rien de simple non plus. Peut-être vaut-il mieux se garder d’aller trop vite dans un sens ou dans un autre : des poètes ne sont pas des théologiens. Ils valent d’abord pour ce qu’ils inspirent à autrui, pour ce qu’ils éveillent chez lui. Si Rimbaud vous permet de trouver Dieu, pourquoi pas ? Et si non, il n’y a rien à redire.

HL – Que peut-on dire sur l’importance du voyage dans leur écrits, vu comme une conquête par le Condottiere ou un vagabondage rêveur, un départ nécessaire voire une fuite pour le « passant considérable » ?

SB – Le voyage est une dimension métaphysique, autant que physique dans son abord de la géographie, qui a un sens depuis la découverte de l’Amérique. Il y avait certes eu les Croisades, mais elles se déroulaient dans un espace-temps commun : il n’y était question que de Jérusalem. Tout change avec l’apparition du Nouveau Monde.

Devinez de qui sont ces quelques lignes ? « Je n’ai qu’un ennemi à craindre, c’est l’Européen inconstant, vagabond, renonçant à ses jouissances pour aller troubler celle des autres, supposant ailleurs des richesses plus précieuses que les siennes, désirant sans cesse un gouvernement meilleur, parce qu’on ne sait pas lui rendre le sien doux ; turbulent, féroce, inquiet, né pour le malheur du reste de la terre, catéchisant l’Asiatique, enchaînant l’Africain, exterminant le citoyen du Nouveau Monde, et cherchant encore dans le milieu des mers de malheureuses îles à subjuguer. » Eh bien, c’est signé Sade !

Rimbaud va faire l’expérience de l’ailleurs dans l’espace, en allant jusqu’en Afrique ; Suarès va faire l’expérience de l’expérience dans le temps, en convoquant les génies de tous les temps. Tous deux ont certes arpenté l’univers, mais plus encore, ils sont allés à la recherche de leur double : dans un cas, on a un aventurier suprême, dans l’autre un esthète, non moins guerrier. Dans la prise de possession de l’ailleurs, il s’agissait pour eux de se conquérir eux-mêmes.

HL – Peut-on comparer le silence de Rimbaud à la solitude de Suarès ?

SB – Je comprends votre idée, et je la trouve subtile. Aussi aimerais-je la faire mienne. J’aimerais ajouter des nuances. En un sens, le silence de Rimbaud ne se compare à rien. Certes, il n’est pas le premier poète à s’être tu. Qu’est devenu Villon, s’il a survécu à sa disparition ? Même s’il n’était pas que poète, Racine s’est tu, comme avant lui, Shakespeare lorsqu’il s’est retiré de Londres. Mais n’avaient-ils pas tout dit : l’un dans l’économie, l’autre dans l’explosion ? Ecrire devrait être le contraire de produire.

Ce qu’il importe, me semble-t-il, dès lors que nous parlons d’un pouvoir musical, c’est de faire entendre, au cœur de l’écriture, la profondeur du silence – autrement dit, le contraire du verbiage, de l’insignifiance, pour ne pas parler des mensonges. Le silence de Rimbaud a passionné les meilleurs esprits, je pense entre autres à Gabriel Bounoure qui écrivit un texte sur cette question au Caire – texte édité par Edmond Jabès, puis repris en volume par Cioran, chez Plon, en 1958. Rimbaud n’avait-il pas tout dit, non en arrière de lui, mais en avant de nous ? Peut-être, si on veut pousser plus avant, n’est-ce pas tant lui qui s’est tu, que nous qui sommes incapable de reprendre son verbe, et déjà d’entendre sa frappe ?

A moins que le silence de Rimbaud, qui environne tous ses écrits, soit la couronne, plus que la défaite de son œuvre, – une conception qui vaut toutefois plus pour un mystique que pour lui.

Dans le cas de Suarès, il fut certes seul. Mais que d’amis autour de lui, et de quelle qualité ! Qu’on y songe : tout le monde n’a pas pour proches Bourdelle, Bergson, Jouvet, Unamuno ou Zweig. De même tout le monde ne dîne pas, comme il le fit, avec D’Annunzio, Strauss ou Picasso. Suarès n’a jamais été si seul, qu’il n’a choisi l’isolement – condition suprême pour parler à chacun de nous : non à ce que nous sommes seulement, mais à ce double, composé de rêves, de non-dits, de folies, de lucidité, d’espoirs sans frein et de désespoirs sans limite. Rimbaud comme Suarès restent des cas : isolés, superbes, sans second.

Ils font signe en direction de la singularité absolue de l’être, et de ce que chacun peut être s’il ouvre en vérité.

Propos recueillis par Hélène Montjean