Nuit de la lecture 2023 – « Flaubert au collège »

Présentation du Hors-série « Flaubert au Collège royal de Rouen »,

avec Gilles Cléroux, Nicolas Coutant, Arlette Dubois, Joël Dupressoir, Bénédicte Duthion, Catherine Hubbard, Corinne Husson, Yvan Leclerc et Joëlle Robert.

Dans Les Mémoires d’un fou et Novembre, les deux récits de jeunesse à caractère autobiographique, Flaubert donne une image négative de ses années au Collège royal de Rouen. Exclu de l’établissement dès le premier trimestre de la classe de Philosophie, obligé de passer son baccalauréat en candidat libre, l’écolier affirme qu’il y fut « froissé » dans ses « goûts » comme dans ses « idées ».

Il doit pourtant beaucoup à la formation qu’il a reçue au Collège. Son amour de l’Antiquité et de l’histoire en général, sa passion pour la littérature dès son plus jeune âge lui viennent de remarquables professeurs. L’école du XIXe siècle dispense une solide culture classique, basée sur l’enseignement des « humanités » et de la rhétorique. Le futur écrivain se forme dans ces années où il subit les contraintes de la discipline en commençant à écrire librement. Ce volume tente de cerner le rôle que le Collège royal de Rouen a pu jouer dans les années d’apprentissage de Gustave Flaubert.

Jacques Letertre

Qu’est-ce qu’un Collège royal en 1830-1840 ?

par Joëlle Robert

« Portrait de Gustave Flaubert adolescent » par Caroline Franklin Grout (Commanville, 1883).

Bibliothèque municipale de Rouen

La scolarité de Gustave Flaubert – par Joëlle Robert et Yvan Leclerc

L’entrée au collège de Gustave – Les enseignements – Les professeurs.

Lecture de la lettre à Gourgaud-Dugazon, par Yvan Leclerc

Rouen, 22 janvier 1842

Mon cher Maître,

Je commence par vous déclarer que j’ai envie d’avoir une réponse. Je compte vous voir au mois d’avril et, comme vos lettres se font attendre des trimestres et des semestres, il se peut que je n’aie pas de nouvelles de vous avant ce temps. Voyons, surprenez-moi, soyez exact : c’est une vertu scolaire dont vous devez vous piquer puisque vous avez les autres. J’ai été à Paris au commencement de ce mois, j’y suis resté deux jours, ai été accablé d’affaires, de commissions, et n’ai point eu le loisir d’aller vous embrasser. Au printemps j’irai vous trouver un dimanche matin et il faudra, bon gré mal gré, que vous me fassiez cadeau de votre journée entière. Les heures passent vite quand nous sommes ensemble ; j’ai tant de choses à vous dire et vous m’écoutez si bien !

Plus que jamais maintenant j’ai besoin de votre causerie, de votre compétence et de votre amitié. Ma position morale est critique, vous l’avez comprise quand nous nous sommes vus la dernière fois. À vous je ne cache rien, et je vous parle non pas comme si vous étiez mon ancien maître, mais comme si vous n’aviez que vingt ans et que vous fussiez là, en face de moi, au coin de ma cheminée.

Je fais donc mon Droit, c’est-à-dire que j’ai acheté des livres de Droit et pris des inscriptions. Je m’y mettrai dans quelque temps et compte passer mon examen au mois de juillet. Je continue à m’occuper de grec et de latin, et je m’en occuperai peut-être toujours. J’aime le parfum de ces belles langues-là ; Tacite est pour moi comme des bas-reliefs de bronze, et Homère est beau comme la Méditerranée : ce sont les mêmes flots purs et bleus, c’est le même soleil et le même horizon. Mais ce qui revient chez moi à chaque minute, ce qui m’ôte la plume des mains si je prends des notes, ce qui me dérobe le livre si je lis, c’est mon vieil amour, c’est la même idée fixe : écrire ! Voilà pourquoi je ne fais pas grand-chose, quoique je me lève fort matin et sorte moins que jamais.

Je suis arrivé à un moment décisif : il faut reculer ou avancer, tout est là pour moi. C’est une question de vie et de mort. Quand j’aurai pris mon parti, rien ne m’arrêtera, dussé-je être sifflé et conspué par tout le monde. Vous connaissez assez mon entêtement et mon stoïcisme pour en être convaincu. Je me ferai recevoir avocat, mais j’ai peine à croire que je plaide jamais pour un mur mitoyen ou pour quelque malheureux père de famille frustré par un riche ambitieux. Quand on me parle du barreau en me disant : ce gaillard plaidera bien, parce que j’ai les épaules larges et la voix vibrante, je vous avoue que je me révolte intérieurement et que je ne me sens pas fait pour toute cette vie matérielle et triviale. Chaque jour au contraire j’admire de plus en plus les poètes, je découvre en eux mille choses que je n’avais pas aperçues autrefois. J’y saisis des rapports et des antithèses dont la précision m’étonne, etc. Voici donc ce que j’ai résolu. J’ai dans la tête trois romans, trois contes de genres tout différents et demandant une manière toute particulière d’être écrits. C’est assez pour pouvoir me prouver à moi-même si j’ai du talent, oui ou non.

J’y mettrai tout ce que je puis y mettre de style, de passion, d’esprit, et après nous verrons.

Au mois d’avril je compte vous montrer quelque chose. C’est cette ratatouille sentimentale et amoureuse dont je vous ai parlé. L’action y est nulle. Je ne saurais vous en donner une analyse, puisque ce ne sont qu’analyses et dissections psychologiques. C’est peut-être très beau ; mais j’ai peur que ce ne soit très faux et passablement prétentieux et guindé.

Adieu, je vous quitte, car vous avez peut-être assez de ma lettre, où je n’ai fait que parler de moi et de mes misérables passions. Mais je n’ai point d’autres choses à vous entretenir, n’allant point au bal, et ne lisant pas de journaux.

Encore adieu, je vous embrasse.

Gve Flaubert

P.-S. – Répondez-moi dans peu de temps. J’aurais fort envie de correspondre avec vous plus souvent, car, une lettre finie, je me trouve être au commencement de ce que j’ai à vous dire.

Lecture du rapport d’inspection sur Magnier (1831), Yvan Leclerc

Les services de M. Magnier, ses succès constants nous dispensent d’entrer sur lui dans de longs détails. C’est sans contredit le professeur de rhétorique le plus distingué que nous ayons rencontré dans notre tournée, et sa classe était incomparablement la plus forte. Un travail sérieux, l’amour de la lecture, la tendance à l’originalité, une habitude de critique et de discussion fort rare dans les jeunes gens, s’y faisaient remarquer : nous attribuons ces dispositions à la méthode du professeur qui s’est éloigné avec raison des vieilles traditions de rhétorique et fait consister surtout son enseignement dans la lecture des auteurs anciens ou nationaux, dans des conversations vives et animées, dans des luttes d’élève à élève soit à propos des auteurs traduits et lus, soit à propos des compositions des élèves eux‒mêmes. Nous avons assisté avec le plus vif intérêt à ces exercices, et nous avons été frappés de la facilité d’élocution des élèves, et de la précision de leurs réponses, justes ou fausses. Quelques compositions (discours, dialogues, tableaux ou dissertations morales et littéraires) conçues librement et exécutées par chaque élève selon son goût et sa nature d’esprit, sur un sujet donné en très peu de mots, et sans plan tracé, nous ont parus remarquables. Le seul défaut saillant, c’était la tendance à l’imitation des écrivains du temps, quoique l’auteur insiste avec soin sur l’étude de nos classiques.

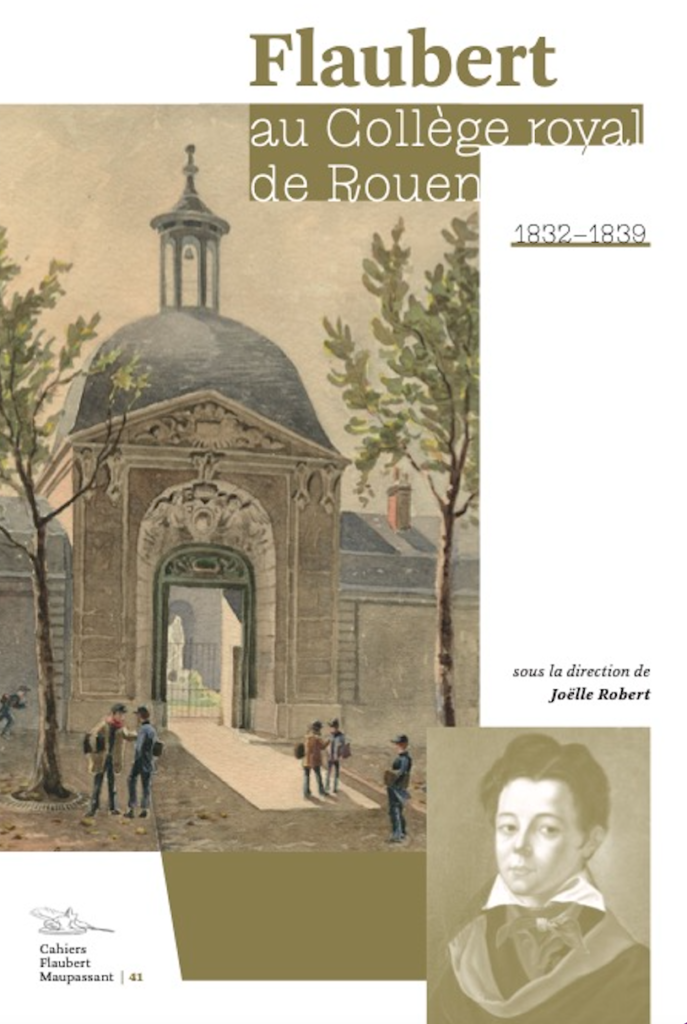

Le Dossier d’exclusion.

Présentation : Arlette Dubois et lecture des trois lettres présentées dans le Hors-série.

- Arlette Dubois, Lecture de la lettre du remplaçant au censeur

- Yvan Leclerc, Lettre des élèves au proviseur

- Arlette Dubois, Lettre du Proviseur

Présentation de l’ouvrage Les Mémoires d’un fou (Joëlle Robert).

Lectures

Joël Dupressoir, Les Mémoires d’un fou

Les Mémoires d’un fou, ch. III

Je fus au collège dès l’âge de dix ans et j’y contractai de bonne heure une profonde aversion pour les hommes ― cette société d’enfants est aussi cruelle pour ses victimes que l’autre petite société ― celle des hommes. ―

Même injustice de la foule, même tyrannie des préjugés et de la force, même égoïsme, quoi qu’on ait dit sur le désintéressement et la fidélité de la jeunesse. Jeunesse ― âge de folie et de rêves, de poésie et de bêtise, synonymes dans la bouche des gens qui jugent le monde sainement. J’y fus froissé dans tous mes goûts ― dans la classe pour mes idées, aux récréations pour mes penchants de sauvagerie solitaire.

Dès lors j’étais un fou.

J’y vécus donc seul et ennuyé, tracassé par mes maîtres et raillé par mes camarades. J’avais l’humeur railleuse et indépendante, et ma mordante et cynique ironie n’épargnait pas plus le caprice d’un seul que le despotisme de tous.

Je me vois encore assis sur les bancs de la classe, absorbé dans mes rêves d’avenir, pensant à ce que l’imagination d’un poète et d’un enfant peut rêver de plus sublime, tandis que le pédagogue se moquait de mes vers latins, que mes camarades me regardaient en ricanant. Les imbéciles, eux rire de moi ! eux si faibles, si communs, au cerveau si étroit ― moi dont l’esprit se noyait sur les limites de la création, qui étais perdu dans tous les mondes de la poésie, qui me sentais plus grand qu’eux tous, qui recevais des jouissances infinies et qui avais des extases célestes devant toutes les révélations intimes de mon âme.

Moi qui me sentais grand comme le monde et qu’une seule de mes pensées si elle eût été de feu comme la foudre, eût pu réduire en poussière. Pauvre fou !

Je me voyais jeune, à vingt ans, entouré de gloire, je rêvais de lointains voyages dans les contrées du Sud, je voyais l’Orient et ses sables immenses, ses palais que foulent les chameaux avec leurs clochettes d’airain, je voyais les cavales bondir vers l’horizon rougi par le soleil, je voyais des vagues bleues, un ciel pur, un sable d’argent, je sentais le parfum de ces océans tièdes du Midi, et puis près de moi, sous une tente à l’ombre d’un aloès aux larges feuilles, quelque femme à la peau brune, au regard ardent, qui m’entourait de ses deux bras et me parlait la langue des houris. […]

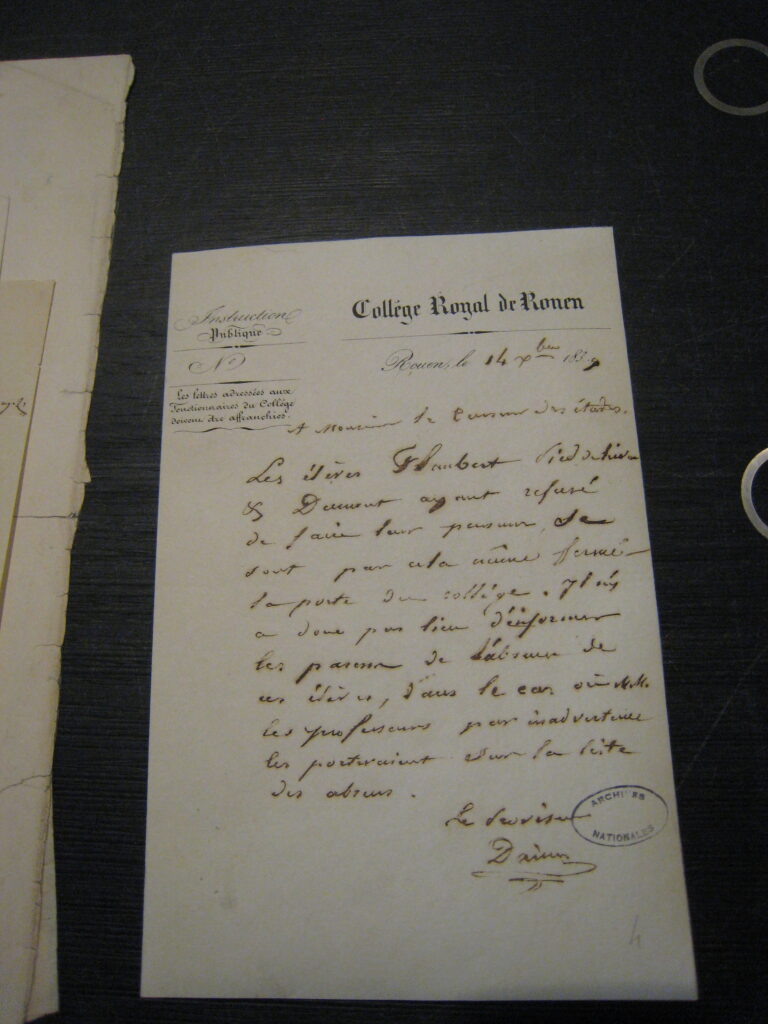

Portrait de Flaubert par Eustache-Hyacinthe Langlois (1777-1837), peintre, dessinateur, graveur et professeur de dessin. Ami de la famille Flaubert.

Le dessin est daté de 1830.

Bibliothèque municipale de Rouen.

Copie du portrait de Flaubert par Eustache-Hyacinthe Langlois, par Caroline Commanville, publié dans Souvenirs sur Gustave Flaubert,Paris, A. Ferroud, 1895, p. 11.

Corinne Husson, Les Mémoires d’un fou

Mais c’était Rome que j’aimais ― la Rome impériale, cette belle reine se roulant dans l’orgie, salissant ses nobles vêtements du vin de la débauche, plus fière de ses vices qu’elle ne l’était de ses vertus. ― Néron ― Néron avec ses chars de diamant volant dans l’arène, ses mille voitures, ses amours de tigre et ses festins de géant. ― Loin des classiques leçons je me reportais vers tes immenses voluptés, tes illuminations sanglantes, tes divertissements qui brûlent Rome.

Et bercé dans ces vagues rêveries, ces songes sur l’avenir, emporté par cette pensée aventureuse échappée comme une cavale sans frein qui franchit les torrents, escalade les monts et vole dans l’espace ― je restais des heures entières la tête dans mes mains à regarder le plancher de mon étude ou une araignée jeter sa toile sur la chaire de notre maître ― et quand je me réveillais avec un grand œil béant, on riait de moi ― le plus paresseux de tous, qui jamais n’aurait une idée positive, qui ne montrait aucun penchant pour aucune profession, qui serait inutile dans ce monde où il faut que chacun aille prendre sa part du gâteau, et qui enfin ne serait jamais bon à rien, tout au plus à faire un bouffon, un montreur d’animaux, ou un faiseur de livres.

Quoique d’une excellente santé, mon genre d’esprit perpétuellement froissé par l’existence que je menais et par le contact des autres avait occasionné en moi une irritation nerveuse qui me rendait véhément et emporté comme le taureau malade de la piqûre des insectes. ― J’avais des rêves, des cauchemars affreux.)

Oh ! la triste et maussade époque ! Je me vois encore errant seul dans les longs corridors blanchis de mon collège, à regarder, à regarder les hiboux et les corneilles s’envoler des combles de la chapelle ; ou bien, couché dans ces mornes dortoirs éclairés par la lampe dont l’huile se gelait dans les nuits, j’écoutais longtemps le vent qui soufflait lugubrement dans les longs appartements vides et qui sifflait dans les serrures en faisant trembler les vitres dans leurs châssis, j’entendais les pas de l’homme de ronde qui marchait lentement avec sa lanterne et quand il venait près de moi je faisais semblant d’être endormi, et je m’endormais en effet, moitié dans les rêves moitié dans les pleurs.

Bénédicte Duthion, Cahier intime de 1840-1841

« J’ai déjà beaucoup écrit et peut-être aurais-je bien écrit si, au lieu de forcer mes sentiments pour les porter à l’idéal et de monter mes pensées sur des tréteaux, je les avais laissées courir dans les champs, comme elles sont, fraîches, roses.

Quand on écrit on sent ce qui doit être, on comprend qu’à tel endroit il faut ceci, à tel autre cela. On se compose des tableaux qu’on voit, on a, en quelque sorte la sensation qu’on va faire éclore. On le sent dans le cœur comme l’écho lointain de toutes les passions qu’on va mettre au jour ― et cette impuissance à rendre tout cela est le désespoir éternel de ceux qui écrivent, la misère des langues qui ont à peine un mot pour cent pensées, la faiblesse de l’homme qui ne sait pas trouver l’approchant et à moi particulièrement mon éternelle angoisse.

O mon Dieu, mon Dieu pourquoi donc m’avez-vous fait naître avec tant d’ambition ? Car c’est bien de l’ambition ce que j’ai. Quand j’avais dix ans, je rêvais déjà de gloire ― et j’ai composé dès que j’ai su écrire. Je me suis peint tout exprès pour moi de ravissants tableaux ― je songeais à une salle pleine de lumière et d’or, à des mains qui battent, à des cris, à des couronnes. On appelle l’auteur ― l’auteur c’est bien moi, c’est mon nom, moi-moi ― on me cherche dans les corridors, dans les loges ; on se penche pour me voir ― la toile se lève, je m’avance ― quel enivrement ! on te regarde, on t’admire, on t’envie, on est fier de t’aimer, de t’avoir vu !

Ah ! quelle pitié, quelle pitié d’y songer, quelle plus grande de se l’écrire à soi-même, de se le dire ! ― Oui, je suis un grand homme manqué, l’espèce en est commune aujourd’hui. Quand je considère tout ce que j’ai fait et ce que je pourrais faire, je me dis que cela est peu ― et pourtant, comme j’ai de la force en moi ! si vous saviez tous les éclairs qui m’illuminent. Hélas ! Hélas ! je me dis qu’à 18 ans j’aurais pu déjà avoir fait des chefs-d’œuvre ― je me vois sifflé, humilié, dégradé et je ne sais pas même ce que j’espère, ce que je veux ni ce que j’ai ― je ne serai jamais qu’un écrivailleur honni, un vaniteux misérable. »

Gilles Cléroux, Cahier intime de 1840-1841

Je n’écris plus ― autrefois j’écrivais, je me passionnais pour mes idées, je savais ce que c’était qu’être poète, je l’étais en dedans du moins, dans mon âme, comme tous les grands cœurs le sont. Qu’importait la forme ? toujours défectueuse, elle rendait mal ma pensée ― musicien sublime je jouais avec un rebec ; je sentais de beaux éclats, des choses suaves comme des baisers sans bruit qui murmuraient silencieusement. Si j’avais eu une belle voix comme j’aurais chanté. On se moquerait de moi si on savait comme je m’admirais, on aurait raison ; toute mon œuvre était en moi, et jamais je n’ai écrit une ligne du beau poème qui me délectait. ― Je me rappelle qu’avant dix ans j’avais composé déjà ― je rêvais les splendeurs du génie, une salle éclairée, des applaudissements, des couronnes ― et maintenant, quoique j’aie encore la conviction de ma vocation, ou la plénitude d’un immense orgueil, je doute de plus en plus. Si vous saviez ce que c’est que cette angoisse-là ! Si vous saviez ce que c’est que ma vanité ― quel vautour sauvage ! comme il me mord le cœur !― comme je suis seul, isolé, méfiant, bas, jaloux, égoïste, féroce ! O l’avenir que j’ai rêvé, comme il était beau ! O la vie que je me bâtissais comme un roman ; quelle vie ! et que j’ai de peine à y renoncer ! ― et l’amour aussi, l’amour ! ― je me disais quand j’aurai vingt ans on m’aimera sans doute, j’aurai rencontré quelqu’un, n’importe qui, une femme enfin et je saurai ce que c’est que ce beau nom-là qui faisait palpiter d’avance toutes les fibres de mon cœur, tous les muscles de ma chair.

J’ai pourtant été amoureux tout comme un autre et aucune n’en a rien su ! quel dommage ! comme j’aurais été heureux ! Je me prends souvent à penser à cela et les scènes se déroulent amoureusement, comme dans un rêve. Je me figure de longues étreintes ― des mots bien doux que je me redis, dont je me caresse ― des regards qui enivrent. Ah, si vous avez eu dans votre vie autre chose que des caresses de fille de joie, autre chose que des regards vendus, plaignez-moi !

Amour, génie, voilà le ciel que j’ai senti, que j’ai entrevu, dont j’ai eu des émanations, des visions à devenir fou, et qui s’est refermé pour jamais, qui donc voudra de moi ? Ce devrait être déjà venu, car j’aurais tant besoin d’une amante, d’un ange.

Je suis fat, dit-on ― et pourquoi alors ce doute que j’ai sur chacune de mes actions, ce vide qui me fait peur, toutes ces illusions parties ?

Flaubert par Delaunay (détail), vers 1835.

Le portrait au crayon de la tête de Gustave Flaubert se trouve en haut et à droite d’une feuille de papier dessin dont l’autre moitié est occupée par le dessin de la tête de son frère, de profil.

BM de Rouen

Corinne Husson, Cahier intime de 1840-1841

Aujourd’hui 21 mai, jour de froid sans pluie, on dirait qu’il va neiger et les feuilles sont aux arbres ― jour de lassitude et d’angoisse ― c’est un besoin d’écrire, de s’épancher et je ne sais quoi écrire ni quoi penser. Il en est pourtant ainsi toujours des instincts confus ; je suis un muet qui veut parler. Ah ! mon orgueil mon orgueil, personne ne te connaît, ni ma famille ni mes amis ni moi-même. ― Après tout, je lui rapporte tout et peut-être me trompé-je. Depuis que j’écris cette page, je sens que je ne dis pas ce que je veux dire, je n’ai pas trouvé la pente par laquelle il faut que ce que j’ai déborde

― je suis maintenant dans une bizarre position à la veille de sortir de mes classes et d’entrer dans ce qu’on appelle le monde, tous les souvenirs de ma vie passée reviennent et mes huit années de collège repassent sous mes yeux

― il me semble pourtant qu’il y a vingt ans que je suis entré un soir, à 3 heures, en veste bleue ― ce fut un temps d’inconcevable ennui et d’une tristesse bête mêlée à des spasmes de bouffonnerie ; j’écrirai cette histoire-là quelque jour, car je suis affamé de me conter à moi-même ― tout ce que je fais c’est pour me faire plaisir. ― Si j’écris, c’est pour me lire, si je m’habille, c’est pour me sembler bien ; je me souris dans la glace pour m’être agréable. Voilà le fond de toutes mes actions ; est-il un meilleur ami que moi-même ?

Si je me juge favorablement, je me juge aussi impitoyablement car il y a des jours où j’ambitionnerais la réputation du plus mince vaudevilliste, je m’exhausse et je me rabaisse, ce qui fait que je ne suis jamais à ma vraie hauteur ― dernièrement, j’ai relu Werther ; la désillusion que j’en ai eu a été complète, tout ce qui m’avait paru chaud est froid, tout ce qui me semblait bon est détestable ― le futur me ravit, le présent est peu de chose, le passé me désespère et je ne gagne point d’expérience. J’aime à penser à l’avenir, j’y ai pensé toujours et jamais il ne s’est accompli un seul fait que j’avais espéré attendu, craint, etc.

Joël Dupressoir, Flaubert, extrait de la Préface aux Dernières Chansons de Bouilhet

« J’ignore quels sont les rêves des collégiens, mais les nôtres étaient superbes d’extravagance, ― expansions dernières du romantisme arrivant jusqu’à nous, et qui, comprimées par le milieu provincial, faisaient dans nos cervelles d’étranges bouillonnements. Tandis que les cœurs enthousiastes auraient voulu des amours dramatiques, avec gondoles, masques noirs et grandes dames évanouies dans des chaises de poste au milieu des Calabres, quelques caractères plus sombres (épris d’Armand Carrel, un compatriote) ambitionnaient les fracas de la presse ou de la tribune, la gloire des conspirateurs. Un rhétoricien composa une Apologie de Robespierre, qui, répandue hors du collége, scandalisa un monsieur, si bien qu’un échange de lettres s’ensuivit avec proposition de duel, où le monsieur n’eut pas le beau rôle. Je me souviens d’un brave garçon, toujours affublé d’un bonnet rouge ; un autre se promettait de vivre plus tard en mohican, un de mes intimes voulait se faire renégat pour aller servir Abd-el-Kader. Mais on n’était pas seulement troubadour, insurrectionnel et oriental, on était avant tout artiste ; les pensums finis, la littérature commençait ; et on se crevait les yeux à lire au dortoir des romans, on portait un poignard dans sa poche comme Antony, on faisait plus : par dégoût de l’existence, Bar*** se cassa la tête d’un coup de pistolet, And*** se pendit avec sa cravate ; nous méritions peu d’éloges, certainement ! mais quelle haine de toute platitude ! quels élans vers la grandeur ! quel respect des maîtres ! comme on admirait Victor Hugo ! »