« La grâce et le sourire corrégien de La Chartreuse offrent une séduction incomparable et presque miraculeuse… »

Entretien sur Stendhal avec Philippe Berthier, spécialiste de la littérature du XIXème siècle, professeur émérite à l’université Paris III-Sorbonne Nouvelle.

HL – Avec Michel Crouzet et quelques éminents professeurs, vous comptez parmi les plus grands spécialistes de Stendhal de notre époque. Pourriez-vous nous raconter votre première rencontre avec cet écrivain et comment vous avez choisi de lui consacrer la plupart de vos travaux ?

PB- C’est à seize ans que je suis tombé dans les eaux du lac de Côme, en lisant La Chartreuse de Parme. Une vraie potion magique ! Je me suis dit que ce serait merveilleux que la vie en général, et la mienne en particulier, ressemblent à ça… Italie, musique, peinture, gaieté, amour : un programme tracé d’emblée et auquel j’ai tâché autant que possible de demeurer fidèle. J’ai eu un signe du destin quand j’ai été nommé à l’Université Stendhal de Grenoble : en me moquant de moi-même bien entendu, j’ai eu le sentiment d’y être attendu…

HL – Votre dernier ouvrage, Stendhal en archipel, vient de paraître aux Éditions La Thébaïde. Il succède à de nombreux livres dont Stendhal ou le grand art de voyager (Honoré Champion, 2021), Le Paris de Stendhal (Alexandrines, 2017), Avec Stendhal (Éditions de Fallois, 2013), Littérature, politique et religion mêlées (Classiques Garnier, 2011), Petit catéchisme stendhalien (Éditions de Fallois, 2011), une biographie Stendhal (Éditions de Fallois, 2010), Stendhal en miroir (Honoré Champion, 2007), un Dictionnaire de Stendhal (Collectif, Honoré Champion, 2003), sans compter vos nombreuses préfaces et éditions, dont les trois volumes des Œuvres romanesques pour la Pléiade avec Yves Ansel (2005 à 2014). La vie et l’œuvre de Stendhal sont-elles des sources d’inspiration inépuisables, pour vous mais aussi pour nos contemporains ?

PB – Valéry l’a dit : « On n’en finirait pas avec Stendhal. » C’est un esprit tellement libre et mercuriel qu’il donne l’impression rare qu’avec lui il n’y aura jamais de dernier mot. On croit l’avoir saisi ici, il s’est déjà échappé ailleurs. Ce n’est pas pour rien qu’il disait lui-même qu’au moment où il soutenait une opinion, il commençait à apercevoir les raisons qu’il aurait de soutenir l’opinion contraire. À notre époque d’affrontements entre pensées monolithiques et manichéennes, cette absence de tout dogmatisme, cette fluidité, ce naturel me semblent une leçon plus que jamais précieuse.

HL – Vos recherches sur la littérature du XIXe siècle portent sur bien d’autres écrivains, en particulier Barbey d’Aurevilly, Balzac, Chateaubriand et Proust (votre diptyque Charlus et Saint-Loup, publié en 2015 et 2017 aux éditions de Fallois, a reçu le prix Céleste Albaret en 2017), avec une incursion au XXe siècle sur les traces de Julien Gracq. Trouvez-vous des liens entre tous ces géants de l’écriture et les aimez-vous de la même façon ?

PB – Si Chateaubriand a été élu par Stendhal comme sa bête noire, j’ai essayé de montrer qu’existaient entre eux des « connivences secrètes » (Jean-Claude Bonnet) : il y a en Stendhal un Chateaubriand latent, et peut-être d’autant plus vigoureusement refusé qu’il était plus tentant… Barbey d’Aurevilly a été l’un des tout premiers à célébrer Stendhal comme l’un des grands du siècle, ainsi que Balzac qui a trompetté La Chartreuse dans une incroyable étude de 70 pages comme un chef-d’œuvre planant à mille coudées au-dessus de la production contemporaine. Faut-il rappeler ce que le narrateur proustien explique à Albertine à propos du sentiment d’altitude (physique et morale) chez Stendhal ? Quant à Gracq, il a disséminé dans son œuvre les témoignages les plus fervents et les plus aigus d’une admiration sans cesse renouvelée. Stendhal est donc bien le fil d’or qui relie entre eux la plupart des écrivains auxquels je me suis intéressé !

HL – Quel serait votre livre préféré parmi toutes ses œuvres et quel personnage vous intéresse-t-il le plus ?

PB – Il y a deux grandes familles parmi les stendhaliens : les « rougistes » et les « chartreux ». Bien que j’aie de l’amitié pour Julien Sorel, j’avoue que c’est à Fabrice del Dongo que va ma tendresse, avec évidemment le ridicule assumé des projections narcissiques qu’on ne peut s’empêcher d’infliger aux personnages de fiction : j’aurais aimé être beau, riche, Italien, archevêque et amant de Clélia. C’est une banalité (c’est-à-dire une vérité largement partagée), qu’après la tension parfois très dure du Rouge, la grâce et le sourire corrégien de La Chartreuse offrent une séduction incomparable et presque miraculeuse. Il n’y a pas de contradiction. Il faut tâcher d’envisager Stendhal totusimul, non pas hémiplégique, mais explorant successivement deux versants de sa sensibilité, entre lesquels le lecteur ne doit surtout pas s’estimer coupable d’avouer une « préférence » (comme dirait Gracq) parfaitement légitime, qui n’invalide pas l’autre choix.

Portrait de jeune homme, 1584, Corrège (Antonio Allegri, dit Il Correggio), Musée du Louvre

HL – Le prochain Hôtel Littéraire de Jacques Letertre et de la Société des Hôtels Littéraires sera inauguré à Nancy au printemps 2024, et entièrement consacré à Stendhal en hommage à Lucien Leuwen. Que pouvez-vous nous dire sur ce roman inachevé, que beaucoup de lecteurs considèrent comme leur favori ?

PB – Lucien Leuwen est considéré par certains comme le plus grand roman politique de notre littérature. À Paris et dans le microcosme de Nancy, il passe au scanner le fonctionnement interne de la monarchie de Juillet avec une lucidité cruelle et d’autant plus méritoire que Stendhal est fonctionnaire de ce régime qu’il méprise. Rien de plus attachant que la naissance et le cheminement difficile de l’authenticité amoureuse au sein même du marigot des intérêts politiciens divergents, dont Stendhal illustre l’inanité face aux intérêts du cœur.

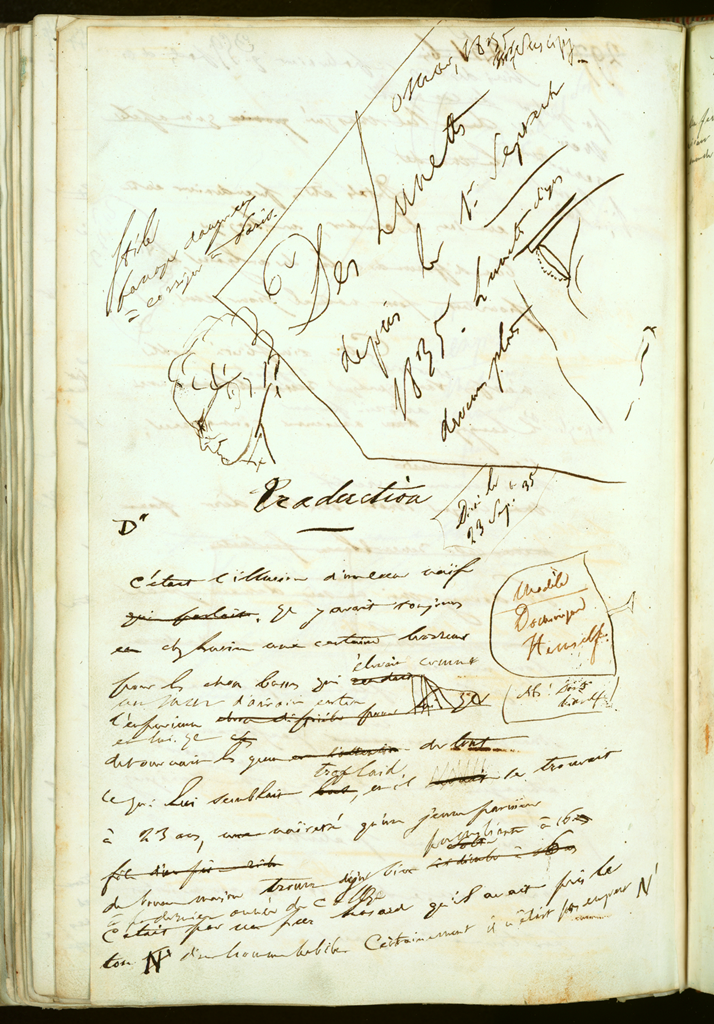

Stendhal, manuscrit autographe de Lucien Leuwen, 1834-1836 ©VdG, BMG

HL – Votre biographie de Stendhal s’articule autour de sa devise : « Vivre, écrire, aimer », qui renvoie à son épitaphe en italien, « Visse, Scrisse, Amo ». Ces trois mots choisis par lui permettent-ils de mieux comprendre quel homme et quel écrivain fut Stendhal ?

PB – Les trois verbes choisis par Stendhal pour son épitaphe le résument en entier. Vivre aussi pleinement que possible, devenir qui l’on est. Écrire, parce que c’est « le vrai métier de l’animal ». Aimer, parce que c’est « la première des affaires, ou plutôt la seule. » Cette trinité est conçue comme un crescendo. Malheureusement, l’exécuteur testamentaire en a interverti les termes, ce qui dénature la signification et la direction de cette montée vers le seul absolu que, selon Stendhal, il soit donné à l’homme de goûter.

Tombe de Stendhal, cimetière de Montmartre, Paris, France

HL – Beaucoup d’écrivains se sont intéressés à Stendhal à travers des essais ou des romans, comme Louis Aragon, Maurice Bardèche, Jean Giono, Julien Gracq, Giuseppe Tomasi di Lampedusa, Jacques Laurent, Paul Léautaud, Jean Prévost, Paul Valéry, Stefan Zweig, ou plus récemment, Dominique Fernandez, Thierry Laget, Frédéric Vitoux, Emmanuel de Waresquiel. Comment leur regard enrichit-il notre vision de Stendhal ?

PB – À chacun son Stendhal. Toutes les lectures sont bienvenues et licites, il n’y a pas, heureusement, de doxa stendhalienne. On y pêche en liberté, à droite et à gauche, les engagés, les hédonistes, l’œuvre est parfaitement ouverte et, dirait-on, toujours à l’état naissant. Plus que les idées, c’est surtout sans doute un style d’écriture et d’existence suprêmement dénoué qui fascine, et cet art unique d’instaurer avec son lecteur une complicité savoureuse : je suis ce que je suis, et qui m’aime me suive !

HL – Dans son essai intitulé Du génie français (Gallimard, 2019), Régis Debray recommande de préférer Victor Hugo à Stendhal pour incarner « l’âme française ». Il regrette dans le second un tempérament individualiste et une prétendue aristocratie de l’esprit (To the happy few), qu’il oppose à l’engagement politique et généreux du premier qui serait plus exemplaire pour les Français d’aujourd’hui. Que lui répondriez-vous ?

PB – L’essai de Debray n’est nullement un pamphlet anti-Stendhal. Il trouve simplement que, dans le moment historique que nous traversons, le renoncement à tout idéal de communion et d’effort collectif a pris des proportions calamiteuses, au profit (si l’on ose dire) de la satisfaction à n’importe quel prix des aspirations les plus immédiates, c’est-à-dire les plus matérialistes, et les plus personnelles. Héraut de l’égotisme, Stendhal n’aurait jamais eu dans son vocabulaire le pronom nous. C’est oublier ce qu’il fut dès son enfance sous la Révolution, et au service de Napoléon jusqu’en 1815. La chute de l’Empire paraphe la défection des grandes causes ; aucune ne vaut désormais qu’on se batte pour elle ; dès lors on se replie, et pas de gaieté de cœur, sur son jardin privé. Stendhal illustre admirablement la distinction entre « époques » et « périodes » proposée par Péguy. Les époques sont ces moments où l’Histoire se débloque, avance, féconde (c’est l’introït triomphal de La Chartreuse) ; les périodes, ces moments où elle s’enlise, patauge et tombe en panne. Stendhal est passé d’une époque entre toutes brillante à une période particulièrement morose. Il ne croyait pas aux utopies progressistes, ou plutôt, après y avoir cru dans le sillage d’un héros, il n’y croyait plus. Mais dans son ennui de Civitavecchia, il n’en était pas consolé ! »

Propos recueillis par Hélène Montjean