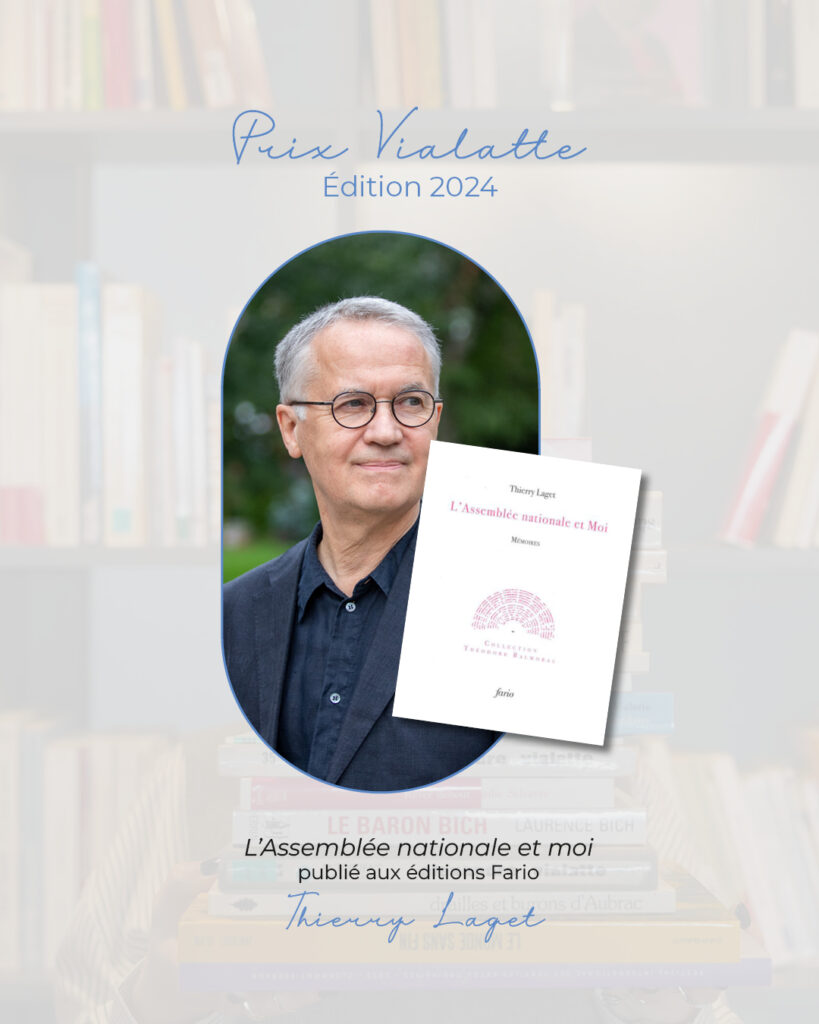

Le prix Alexandre Vialatte 2024 a été remis le 4 octobre à Thierry Laget,

auteur du désopilant

« L’Assemblée nationale et moi » publié chez Fario.

L’écrivain avait fait spécialement le chemin de Montréal où il réside, pour recevoir son prix des mains d’Olivier Bonnichon, directeur de la communication et des relations institutionnelles éditoriales du groupe La Montagne Centre-France, et de Jacques Letertre président de la Société des Hôtels Litteraires, dans les salons de l’Hôtel Littéraire Alexandre Vialatte à Clermont-Ferrand.

Le jury du prix Alexandre Vialatte et le lauréat, Thierry Laget, dans les salons de l’Hôtel Littéraire Alexandre Vialatte à Clermont-Ferrand le 4 octobre 2024

Discours de remise du prix par Jacques Letertre : « Petit guide à l’usage des candidats au prix Vialatte »

Pour remporter le prix Alexandre Vialatte, il faut d’abord et avant tout l’avoir prévu et organisé longtemps à l’avance, je dirais même dès la naissance !

Être auvergnat n’est pas obligatoire mais peut se révéler très utile. Si, en plus, vous êtes natif de Clermont-Ferrand et que votre grand-mère était abonnée à La Montagne, c’est un très net avantage. Toujours au titre de la naissance, il vaut mieux être né la semaine de la remise du prix Vialatte, qui devient alors un cadeau d’anniversaire : ainsi Thierry Laget est à la fois auvergnat, né à Clermont-Ferrand et né un 2 octobre.

Seconde étape : repérer, parmi les membres du jury, les proustiens fanatiques et devenir soit même une référence proustienne en trois échelons : passer un doctorat sur Proust sous la direction de Jean-Yves Tadié ; faire partie de la « dream team » qui, en 1988, fera l’édition définitive de la Pléiade ; enfin, en 2019, obtenir le prix Céleste Albaret pour ce qui se révélera être un best seller : « Proust, Prix Goncourt » (Gallimard, 2019).

Compléter cela par un ouvrage définitif sur « Proust et les Arts » (Hazan) et par sommet du machiavélisme, une tournée triomphale chez les proustiens norvégiens sous la neige avec un membre du jury du prix Vialatte.

Une fois réglé l’aspect Proust il est fondamental de beaucoup insister sur Vialatte : émailler sa conversation de comique vialattien, ne reculer ni devant les incongruités chères à Vialatte, ni les jeux de mots plus ou moins réussis, ni les calembours approximatifs.

Six mois avant le début de la sélection, écrire sur le blogue proustien le plus connu (Proustonomics), un article définitif sur « Vialatte, Proust et Kafka » avec les arguments de Vialatte pour défendre la parution – là encore chez Gallimard – du « nouveau Proust qu’était Kafka. »

Et surtout comme Vialatte avoir le sens de l’actualité : consacrer un livre à l’Assemblée nationale, l’année même où elle achève de se transformer en champ de bataille et où le Président de la République, pour booster les ventes procède à une dissolution, relève du génie.

Dernier élément et le plus important : écrire un livre court, brillant, plein d’humour et de finesse d’observation, prendre un soin obsessionnel du style, manier les subtilités de la ponctuation : en un mot écrire en pensant tout le temps à Vialatte.

Comment le prix Alexandre Vialatte pouvait-il, dans ses conditions, échapper à Thierry Laget ?

Reste un point non encore élucidé : Proust, pour faire campagne, n’avait pas hésité à écrire lui-même, sous un nom d’emprunt, des articles très louangeurs sur son livre.

Je n’ai pas encore réussi à distinguer les articles de Thierry dans la masse des articles très favorables sur « L’Assemblée nationale et moi » dont David va maintenant vous parler en détail. »

Jacques Letertre

Thierry Laget, lauréat du prix Alexandre Vialatte 2024

Discours de réception du prix par Thierry Laget, lauréat 2024 :

Mesdames et messieurs,

Je serais fort contrarié que l’on me croie modeste. Je ne le suis pas, sinon je n’aurais pas publié plus de livres qu’Alexandre Vialatte, alors même que je soupçonnais me ouvrages de ne pas captiver à l’excès mes contemporains. Certes, comme tout un chacun, je sais feindre l’humilité, surtout lorsque je reçois un prix littéraire — ce qui ne m’arrive pas assez souvent. Mais, ce soir, je veux en finir avec les faux-semblants : je trouve on ne peut plus logique et juste que le prix Alexandre Vialatte me soit décerné. Ce n’est pas que les autres livres en lice ne méritaient pas tout autant d’être récompensés, et plus somptueusement encore si possible, mais lui et moi étions faits l’un pour l’autre, nous étions prédestinés à nous rencontrer. Il n’avait été fondé que pour moi, je n’avais écrit que pour lui.

Vialatte est une vieille connaissance, presque un ami de la famille. Lorsque j’étais enfant, je ne croyais pas qu’il serait permis au petit Auvergnat que j’étais — et qui aimait déjà les livres avec exagération — de croiser jamais de véritables écrivains. Il me semblait d’ailleurs que tous étaient plus ou moins morts, exilés ou parisiens, ce qui est souvent synonyme. Tous, sauf trois. Et ces trois-là étaient auvergnats.

Le premier était Valery Larbaud, pourtant mort deux ans avant ma naissance : je ne sais plus ce que ma grand-mère de Vichy lui reprochait exactement (elle ne lisait guère), mais ce nom revenait parfois dans sa conversation, au même titre que ceux d’un cousin pied-noir, d’un charcutier et de Brigitte Bardot, toutes personnes dont elle blâmait les agissements. Il faudrait être archéologue ou sociologue pour comprendre les relations souterraines qui s’établissaient entre elles ; je n’y ai, pour ma part, jamais réussi.

Le deuxième était Jean Humbert, poète et mathématicien natif de Cusset, qui était le meilleur ami de mon père depuis le collège et qui, tout au long de sa vie, a publié d’élégantes plaquettes chez un libraire-éditeur comme il n’en existe plus depuis le xixe siècle, sauf à La Rochelle.

Le troisième, enfin, était Alexandre Vialatte, dont mes parents lisaient les chroniques de La Montagne avec une jubilation que ne leur procurait aucune autre rubrique du journal, ni les faits divers ni le cours des denrées alimentaires au marché Saint-Pierre. Chacun à sa manière, ces trois Auvergnats ont compté pour moi. Jean Humbert m’a donné un exemple et a encouragé mes premiers pas. J’ai lu et rêvé d’être Valery Larbaud. Quant à Alexandre Vialatte, il m’a toujours accompagné et influencé.

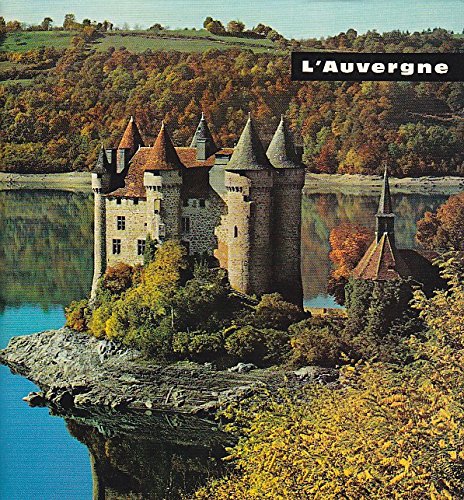

J’avais dix ans lorsque nous avons quitté l’Auvergne. Mes parents y avaient grandi, y avaient étudié, s’y étaient rencontrés, y avaient travaillé, mais leur carrière les appelait ailleurs. Je ne dirai pas que je fus charmé d’arriver en Touraine : ces châteaux de la Renaissance me semblaient très chichiteux à côté des rudes forteresses de nos montagnes, et les méandres de la Loire et du Cher faisaient pâle figure à côté de la bosse des volcans. J’eus aussitôt le mal du pays, et, pour me réconforter, mes grands-parents m’offrirent un livre sobrement intitulé L’Auvergne. Il avait été publié aux éditions Sun en 1964, d’un format carré assez insolite, relié pleine toile, avec une jaquette illustrée d’une photographie du château de Val. J’ai d’abord admiré les images : un buron au Mont-Dore, le puy de Dôme vu d’avion, le téléphérique du Sancy, le joueur de vielle, l’église d’Orcival, et — ma préférée — la cathédrale de Clermont flottant au-dessus d’arbres en fleur, prise à l’époque où il y avait encore des vergers sur ces coteaux. Quand j’ai connu ces photographies par cœur au point que je n’avais plus besoin de regarder leur légende, j’ai lu le texte.

Je n’imaginais pas qu’un grand écrivain ait pu prêter la main à une publication qui paraissait dans la collection « Voir en couleurs », dans la sous-série « Tourisme France », dont il portait le numéro 9, et où il ne pouvait avoir eu pour mission que de commenter des cartes postales, puisque, croyez-le ou non, son nom n’était même pas inscrit sur la couverture ! C’est dire si l’auteur du texte d’un tel ouvrage était quantité négligeable. Je ne m’attendais donc pas à ce qui m’est arrivé. J’ai d’abord été délicieusement chatouillé par la première phrase (« L’Auvergne produit des ministres, des fromages et des volcans »), puis j’ai souri, j’ai ri, je me suis attendri, enfin j’ai été subjugué par le style. À l’époque, je ne disais d’ailleurs pas « le style ». C’était je ne sais quoi qui s’apparentait à la perfection dans l’ordre, le choix et la surprise des mots. L’auteur avait accompli ce prodige que, sans raconter aucune aventure, grâce à la variété de ses paradoxes et de ses images, il n’y avait pas une seule de ces vingt-huit pages qui ne fût d’anthologie. Tout était loufoque, mais tout était raisonnable et vrai. Ce jour de 1971, j’ai compris que rien ne comptait plus que cela en littérature, et que celle-ci mourrait le jour où plus personne ne se soucierait de ce que je sais aujourd’hui nommer « le style ». Cette admiration est peut-être la première que je ne doive qu’à moi-même, à mon goût et à mon jugement. Voilà pourquoi j’y tiens tout particulièrement. Ce livre est le premier que j’ai su apprécier sans qu’il m’ait été désigné par un instituteur ou un adulte comme étant un chef-d’œuvre. C’en était bien un, pourtant. J’ai regardé le nom de l’auteur, pour ne jamais l’oublier : il s’appelait — vous le savez, bien sûr — Alexandre Vialatte.

Cette année-là — qui fut aussi celle de la mort de cet « auteur notoirement méconnu » —, j’ai commencé d’écrire mes Mémoires. Ce fut mon premier livre. À onze ans, je n’avais pas accumulé un trésor très rutilant, et il n’était question que du pays que je venais de perdre, qui s’était si bien confondu avec l’enfance qu’aujourd’hui encore je ne conçois pas qu’elle puisse ne pas baigner dans ces lumières dorées par l’automne et argentées par la rosée, dans ce patois qui était aussi musical que si l’avaient chanté en permanence Onslow, Canteloube ou Chabrier, qu’elle puisse ne pas connaître tous ces tours de magie qu’elle vous réserve, le cheval du Vercingétorix de la place de Jaude dont les pattes ne touchent pas le sol et qui semble voler dans les airs malgré le poids du bronze, la fontaine pétrifiante et la grotte du chien, l’antique boulangerie de la Guinguette, le perroquet qui mordait les dîneurs à l’auberge de la Moréno, le puy de Dôme qui mettait ou soulevait son chapeau pour nous saluer, selon qu’il était couvert de nuages ou qu’il faisait beau, et le sénateur-maire de Clermont, Monsieur Montpied, qui avait un nom si cocasse à mon goût. Pour introduire cette brève déploration de l’Auvergne, j’avais cité Vialatte en épigraphe :

« Que voulez-vous qu’on aille faire ailleurs quand on est l’enfant de ce malaise ? L’Auvergne est sans commune mesure avec les autres pays de la terre. Elle crée un besoin qu’elle ne satisfait pas. »

Pendant longtemps, j’ai cru être seul au monde à savoir quel écrivain était Vialatte, et que ce petit livre était un des trésors de la littérature internationale. Puis j’ai découvert le premier volume de ses chroniques, et le deuxième, et le troisième, et ses romans qui sortaient de l’oubli où les avaient laissés des contemporains peu clairvoyants, et j’ai appris que Vialatte n’était pas l’homme d’un seul livre, mais celui d’une œuvre immense. J’ai parlé de lui dans plusieurs textes. De même que j’avais été heureux de publier quelques articles dans Le Figaro, comme Marcel Proust, et dans La Nouvelle Revue française, comme Jacques Rivière, j’ai voulu que paraissent quelques pages de moi dans le quotidien auquel Vialatte avait donné des centaines de chroniques, et, grâce à mon ami, le regretté Jean-Claude Delaygues, grand reporter à La Montagne, qui, lui, avait bel et bien croisé Vialatte, mon roman Iris, histoire d’un village auvergnat, parut en feuilleton dans le journal. C’était en l’an 2000 !

Ce livre n’avait pourtant rien de futuriste. Il y eut soixante-neuf épisodes. Dans le 49e brillait le nom de Vialatte, dont un personnage déplorait la mort en se demandant ce qu’il restait de la grande Auvergne. Pour la première fois, l’un de mes livres était lu, vraiment lu, par ses héros, par mes compatriotes qui, sans cela, sans Vialatte, n’auraient jamais connu l’existence de ce roman : des relations de ma grand-mère, à Messeix, se demandèrent qui était ce monsieur qui semblait si intimement informé sur leur vie et sur leurs secrets.

Je m’étais contenté d’appliquer la leçon de Vialatte qui parle davantage des Auvergnats que de l’Auvergne. Qui d’autre que lui aurait pu écrire ces phrases admirables?

« Ils ont des cheveux noirs, des yeux de braise, des dents luisantes et des chandails superposés, les uns marron et les autres aubergine. En laine épaisse. Pour le 15 août, ils en enlèvent un. À la Toussaint, ils en ajoutent deux. À la fin de leur vie ils sont devenus pure laine, on se sert du grand-père pour planter les épingles, et le médecin, quand il l’ausculte, doit l’éplucher comme un oignon. »

En lisant cela, je ne voyais pas les personnages d’un roman, je retrouvais mon arrière-grand-père, assis sur une chaise sous le cerisier, les vignerons d’Aubière, mes camarades de l’école.

Autre leçon : l’usage du point-virgule. Les points-virgules de Vialatte sont stupéfiants, virtuoses, tatillons, exhaustifs, d’une logique délirante. Jamais on ne mit tant de génie dans la ponctuation. Un seul point-virgule de Vialatte vaut les Fondements de la métaphysique des mœurs. Ainsi, à propos des livrets de Caisse d’Épargne : « On a bientôt de quoi s’acheter toute une auto ; ensuite, à cause des guerres, la moitié d’une auto ; et puis, à cause de l’inflation, l’auto se transforme en bicyclette ; qui s’effeuille ; il reste un grelot. » Il écrivait d’ailleurs, dans une chronique du 3 mai 1962 :

« On n’imagine pas le nombre de fanatiques, de rêveurs, d’esprits distingués, qui se passionnent pour le point-virgule, le futur antérieur, le participe présent et l’illogique pluriel des noms à trait d’union. Parmi eux un manchot, deux chaisières, un berger. »

Suis-je manchot, chaisière ou berger ?

On ne parle pas beaucoup non plus des sommaires de Vialatte, qui, par leur fantaisie, font partie intégrante de ses chroniques. Je les ai servilement plagiés dans deux ouvrages, dont le dernier, L’Assemblée nationale et Moi, est à l’honneur ce soir, ce qui, rétrospectivement, ne m’étonne guère, car ce sommaire n’a pu qu’hypnotiser les membres du jury.

Enfin, il y a le didactisme de Vialatte, qui prouve la grandeur d’Allah par a + b, et par mille détails saugrenus : la monogamie de l’aigle mâle ; les vacances des Parisiens ; le chien tournant autour du soleil ; les petites vieilles chargées d’un lourd cabas qu’on voit monter les pentes mais qui ne les redescendent jamais ; l’utilité de l’avarice ; la tragédie de l’épingle-trombone ; l’ancienneté de l’homme ; le droit du gastronome congolais à disposer du géologue flamand, etc.

À propos de Congo, vous savez que le montant du prix Vialatte résulte de l’addition de l’altitude du Puy de Dôme (1 465) et de la longueur du fleuve Congo (4 640), la première en mètres et la seconde, hélas, en kilomètres. Or, dans le livre carré dont je parlais en commençant, Vialatte lui-même affirme que le puy de Dôme culmine à 1 650 mètres, au lieu, je le répète de 1 465 mètres. Vous pouvez vérifier, cela se trouve page 52. Il s’en est expliqué un jour, à la télévision :

« Dans mon livre, dit-il, le puy de Dôme a deux cents mètres de trop, on me l’a beaucoup reproché. À tort, parce que c’est tout de même aux Auvergnats de choisir l’altitude de leur montagne. S’ils la veulent plus haute, ils ont raison. »

Si j’insiste sur ce détail, ce n’est pas pour le plaisir de pinailler ou de marchander, mais pour répéter que, en toute chose, je prends le parti de Vialatte, même quand il est de mauvaise foi.

Vous ne m’en voudrez pas d’ouvrir ici une parenthèse un peu plus grave. Nous avons perdu il y a quelques jours un immense poète, Jacques Réda, qui était un ami très cher. La dernière fois que nous nous sommes parlé au téléphone, il m’a félicité pour le prix Vialatte, et il m’a dit :

« J’aurais bien aimé l’avoir, ce prix-là, parce que Vialatte est un de mes écrivains préférés. Je l’ai découvert par hasard en feuilletant une revue de mode où il faisait des piges. J’ai été tellement surpris que j’achetais toujours ce magazine et que j’étais très déçu les semaines où il n’y avait pas sa chronique. Il m’a beaucoup influencé. Tout ce que j’ai écrit d’humoristique vient de lui. »

Jacques Réda (1929-2024)

Il était de mon devoir d’associer le nom de Réda et celui de Vialatte, car, si Réda n’était pas auvergnat — il était lorrain —, il méritait de l’être, il a été l’écrivain vivant qui a le plus compté pour moi, et il n’est pas pour rien dans le fait que je reçoive aujourd’hui le prix Vialatte.

Dans le dernier chapitre de mon livre, je raconte les rêves que je fais depuis que j’ai quitté l’Assemblée nationale. Je précise, pour ceux qui ne m’ont pas lu, que je n’étais pas député, mais simple rédacteur des comptes rendus des débats et que cet ouvrage exprime la quintessence de vingt-cinq ans de fréquentation du monde politique et analyse l’effet que peut avoir le Palais-Bourbon sur l’esprit et le corps d’un quidam qui n’y était pas préparé par Sciences Po. Dans certains de ces rêves, je dois monter à la tribune de l’hémicycle pour prononcer un discours, ce qui est aussi douloureux pour moi que si je me retrouvais dans le plus simple appareil au milieu des élus de la nation, mais en ayant, heureusement, gardé mes chaussettes. Or, je m’aperçois avec effroi que, ce soir, je ne suis pas dans un rêve et que, pour me punir, le destin m’a bel et bien contraint à parler. Je vous demande pardon si je n’ai pas fait mieux que nos députés — j’ai toujours su que leur art était difficile, plus encore lorsqu’ils improvisent. Ce qui me rassure et me fait aller de l’avant, c’est que le vote a déjà eu lieu.

Je crains néanmoins d’avoir, comme Napoléon Ier, pris la couronne pour me la poser moi-même sur la tête — et tout le monde sait comment cette histoire a fini. Je vais donc me taire, non sans avoir au préalable remercié les autorités qui nous régissent aujourd’hui : l’Assemblée nationale, bien sûr, le quotidien La Montagne, en la personne de sa directrice générale, Mme Soizic Bouju, les Hôtels Littéraires en la personne de leur fondateur et président, Jacques Letertre, la Banque de France et la Banque centrale européenne, qui impriment les billets — dont certaines grosses coupures à Chamalières —, le secrétaire du jury, David Ducreux, et ses membres qui ont si généreusement distingué mon livre, mon éditeur qui l’a publié, les presses bulgares qui l’ont imprimé, le distributeur qui l’a transporté, les libraires qui l’ont vendu, les lecteurs qui l’ont lu, les chiffonniers qui le proposeront bientôt à leur clientèle pour un euro cinquante.

Thierry Laget