Rencontre avec Élisabeth Brunet, libraire et éditrice à Rouen, qui vient de publier une superbe anthologie de la correspondance de Flaubert :

Gustave Flaubert, La Passion des lettres. Correspondance choisie 1839-1880, Rouen, Éditions Élisabeth Brunet, Département de la Seine-Maritime, 2021. À partir de l’édition électronique d’Yvan Leclerc et Danielle Girard.

HL – Vous vous occupez d’une librairie de livres anciens à Rouen et vous êtes également éditrice, pourriez-vous nous détailler votre travail et vos publications ces dernières années ?

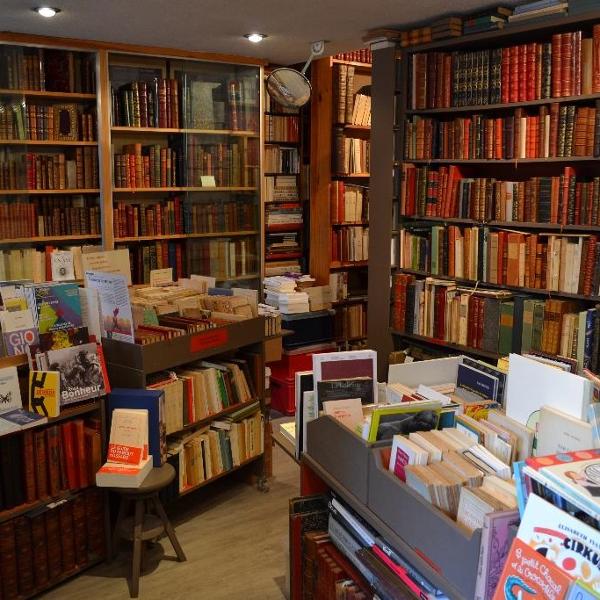

EB – Dès l’ouverture de la librairie, en novembre 1986, j’ai associé livres anciens et d’occasion, et livres neufs choisis. Le neuf, cela permet de vivre avec les écrivains et poètes qu’on aime, ceux qui composent la petite musique des librairies un peu singulières, pour moi Calet, Reverzy, Corbière, Huguenin, Chauviré, Reumaux, Vialatte, Hyvernaud, Dickinson, Akhmatova, de les faire connaître à ses clients qui à leur tour vous en font découvrir d’autres et la boucle n’est jamais bouclée. L’ancien et l’occasion, c’est d’abord le plaisir de ne pas savoir ce qu’on va dénicher, la quête du livre et document plus ou moins rare, la première édition en français du Neveu de Rameau, une édition originale de L’Éducation sentimentale en reliure d’époque, un roman d’Edith Wharton avec un bel envoi autographe signé (hélas pas à son ami Henry James) ou un Romain Gary en tirage de tête… ; les années fastes, on exhume même quelquefois l’introuvable, un envoi autographe de Proust en anglais, par exemple !

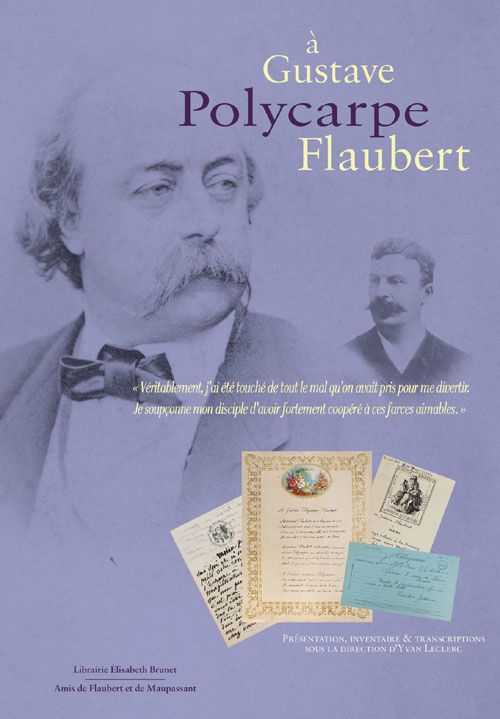

Suite logique de cette double activité, de temps à autre le plaisir d’éditer un livre oublié ou inédit se fait irrésistible. Le premier regroupait des articles d’écrivains français ayant défendu Oscar Wilde au moment de son procès. L’avant-dernier est un pamphlet contre les si funestes éoliennes, écrit et dessiné par le peintre et illustrateur Philippe Dumas. Dans la petite trentaine d’autres, figure, publié en 2007, le fac-similé du fameux exemplaire de Madame Bovary dans lequel Flaubert avait reporté les traces de la censure ; et en 2013, aussi une coédition, pour un portefeuille regroupant les documents de Flaubert et la Saint Polycarpe, avec les « Amis de Flaubert et de Maupassant ».

HL – Vous êtes aussi une grande amoureuse de Flaubert, pourriez-vous nous raconter votre première rencontre avec ses livres et votre tendresse particulière pour cet écrivain ?

EB- Par chance, j’ai échappé à l’obligation scolaire de lire du Flaubert ! Bien des années plus tard, un dimanche j’ai ouvert Les trois contes et j’ai été éblouie par Un cœur simple, relu immédiatement, passant un peu à côté de La légende de Saint Julien l’hospitalier, maintenant mon préféré, et abandonnant assez vite Hérodias. Et comme c’est toujours un moment un peu délicat de léger flottement, d’indécision, d’abandonner un chef-d’œuvre ou un livre marquant pour en commencer un nouveau, j’ai attendu pour lire Madame Bovary puis L’Éducation sentimentale. Je continue de caler à La Tentation de Saint Antoine et à Salammbô, honte sur moi… Quant au réjouissant Bouvard et Pécuchet, récit d’une double stérilité inlassablement besogneuse et vaine élevée au rang des Beaux-arts, il me semble le plus étonnant et le plus neuf. Et bien sûr, certaines correspondances croisées, avec George Sand, avec Maupassant, avec Tourguenieff.

HL – Comment avez-vous eu l’idée de ce projet d’une anthologie de la correspondance de Flaubert ?

EB – Temps béni des mois de mars-avril 2020 : être obligée de ne pas aller travailler…, dans une vie de libraire, c’est une occasion à ne pas rater ! Avoir le temps de se balader dans les livres de sa propre bibliothèque, ouvrir au hasard un volume de la correspondance de Flaubert, très vite être sous le charme, et finalement appareiller pour ce voyage au long cours en commençant par la toute première lettre du premier tome de la Pléiade (il y en a cinq), écrite par un bambin : le virus Flaubert avait agi, c’était trop tard pour reculer, l’idée d’une anthologie s’est rapidement imposée comme une évidence ; quasiment un réflexe de lectrice-libraire, prête à recoiffer sa casquette d’éditeur très intermittent pour faire partager ce plaisir. Quelle incroyable richesse se dégage de cette somme de 4504 lettres ! J’ai pensé à ceux dont j’avais fait partie et qui n’ont pas encore entrepris cette grande traversée, qui ne soupçonnent pas la chaleur de ces lettres, les horizons qu’elles dégagent, le bien qu’elles font, tout simplement.

HL – Comment avez-vous travaillé pour mener à bien cette sélection ?

EB – Lisant peu de biographies, j’ai aussi pensé aux lecteurs qui ne sauraient rien ou presque de la vie de Flaubert : s’imposaient l’ordre chronologique et l’évocation de chaque moment-clé. Retenir le plus possible de lettres marquantes, morceaux d’anthologie tout désignés, sans négliger pour autant des billets plus anodins qui aident à comprendre l’homme privé. Et conserver le texte intégral des lettres pour ne pas dénaturer leur rythme, laisser à chacune son sel, son piment, variables selon le destinataire, ce ton inimitable de conversation particulière écrite à bâtons rompus.

Au fur et à mesure de la lecture, j’ai retenu un peu plus de mille lettres. C’était trop pour les réunir dans un seul volume, même si le Département de Seine-Maritime, sollicité et conquis, aidait à la publication. Il fallait passer à la deuxième étape : éliminer, frustrante opération. Je me suis simplement appliquée à respecter les principes de départ en tenant compte de la place de ses correspondants dans la vie de Flaubert, leur degré d’affection ou d’admiration mutuelles, et toujours selon l’intérêt intrinsèque des lettres.

HL – Avez-vous souhaité donner un aperçu de son époque et une idée de la variété et de la qualité de ses correspondants, ou avez-vous préféré vous consacrer à dévoiler l’homme qu’il fût sous la carapace de l’ermite de Croisset : plein d’humour, fidèle, sympathique et généreux ?

EB – Je crois que tout se tient en réalité. L’ermite de Croisset n’a pas toujours vécu dans une tour d’ivoire, ayant mené, avant même la parution de Madame Bovary, une vie assez mondaine à Paris. C’est pour ça que figurent des lettres à Victor Hugo, le contemporain majuscule à qui il servira de boite aux lettres, à Baudelaire, à la princesse Mathilde, Gautier, Michelet, Sainte-Beuve, les Goncourt, Zola, etc.

Grognant aussi contre son époque, pointant inlassablement toute forme de Bêtise, il a traversé, comme ses contemporains, quelques sombres périodes, les journées de 1848 qu’on retrouve dans L’Éducation sentimentale, la Commune. Mais ce qui l’a littéralement désespéré, certain de ne jamais s’en remettre ne cesse-t-il de répéter, c’est la guerre de 1870 : les défaites françaises s’accumulent, Paris tombe, les Prussiens se rendent maîtres d’une bonne partie du pays et occupent aussi Rouen et la région dont, à Croisset, un bon nombre dans sa maison.

L’humiliation ressentie le pousse à un patriotisme actif, il s’engage un temps comme infirmier bénévole à l’Hôtel-Dieu, puis dans la Garde nationale à Croisset. Durant ces longs mois, il me semble que la correspondance s’apparente à un témoignage sur le vif et régulier, racontant l’ennui de l’attente paralysante des événements, les fausses nouvelles suivies d’espoirs puis d’accablements, l’inquiétude pour les proches, le sentiment de honte à devoir fournir ce qu’exigent les occupants, l’inévitable et violent ressentiment qui persistera.

HL – Pensez-vous comme certains spécialistes que ses lettres sont peut-être son chef-d’œuvre ?

L’un de ses chefs-d’œuvre, sûrement ; en soi irremplaçables et le prolongement indissociable de l’œuvre et répondant à la même nécessité vitale car elles paraissent traduire un besoin profond de Flaubert pour des relations à deux. À dix ans, il proposait déjà à Ernest Chevalier d’écrire à deux ; avec Maxime Du Camp il partage la rédaction de Par les champs et par les grèves ; plus encore avec Bouilhet, le travail de corrections mutuelles s’avère fécond. Quant aux indissociables Bouvard et Pécuchet, il est probable qu’ils n’en finissent plus de terminer leurs jours, assis l’un en face de l’autre à leur bureau double, et copiant, copiant, copiant…

Flaubert était un homme sociable remettant cent fois sur le métier l’œuvre en cours mais s’effaçant avec ténacité. Inconfortable position. Et c’est souvent après dix ou douze heures de ce travail ingrat qu’il écrit des lettres, la nuit, s’accordant enfin le plaisir d’une plume naturelle, de ce qui traverse l’esprit, de l’humeur du moment, soupape de sécurité libératrice. Passion des lettres, homme de lettres qui compte environ trois cents correspondants différents, c’est-à-dire autant d’échanges privilégiés à deux voix où il donne beaucoup de lui-même. Il n’écrit pas pour une postérité supposée, mais à chaque fois pour une personne précise, unique. S’ensuit un ton inimitable de conversation particulière, écrite à bâtons rompus. Non seulement, lui, écrit, mais à la plupart de ses correspondants, il réclame des lettres, les attend avec impatience.

HL – Avez-vous un faible personnel pour une certaine partie de sa correspondance, comme celles échangées avec son grand amour, Louise Colet, ou avec Mlle Leroyer de Chantepie, la vieille fille de province, ou encore avec son vieux troubadour George Sand ?

EB – Ça dépend des jours ! Évidemment, c’est assez piquant de voir Flaubert tenir le rôle d’un directeur de conscience très avisé qui tente de sortir Marie-Sophie Leroyer de Chantepie de sa mélancolie ; romanesque relation puisqu’ils ne se sont jamais vus mais que Flaubert, comme George Sand d’ailleurs, éprouvait de l’amitié pour elle.

Avec George Sand, l’une des plus belles correspondances croisées qu’on puisse lire, parfaite opposition de tempéraments, de styles, d’idées mais affection réciproque. Il la vouvoie et l’appellera toujours « chère Maître », elle signe « ton vieux troubadour de pendule». À son enterrement, il « pleure comme un veau ». Avec Tourgueneff, d’une grande tendresse et probablement, après Victor Hugo, le contemporain qu’il admire le plus. Avec Maupassant, en qui il voit d’abord le neveu de l’ami élu, Alfred Le Poittevin, et le fils de Laure ; la sympathie est immédiate, les encouragements littéraires suivent, puis un peu d’ébahissement (surprenant) devant la trépidante vie sexuelle du jeune homme, enfin la certitude : Boule de Suif est un chef-d’œuvre. Avec l’oncle Parain qui avait une admiration sans bornes pour son neveu, une familiarité chaleureuse et débridée. Pas de chance, l’oncle meurt avant la parution et le succès de Madame Bovary.

J’aime aussi beaucoup les lettres à Edma Roger des Genettes, peut-être la plus proche de ses goûts littéraires à lui, la plus fine dans ses analyses, assez seule aussi en dépit de son « monsieur Roger » de mari. La mélancolie des lettres à Elisa Schlésinger aperçue un jour à Trouville par un adolescent qui en fera le modèle de Madame Arnoux, est bien touchante.

Il m’arrive aussi de rêver aux lettres disparues, probablement détruites, notamment celles à Juliet Herbert, préceptrice d’anglais de la nièce de Flaubert à Croisset. Après son retour en Angleterre, ils se verront l’été, presque tous les ans, assez clandestinement car peu d’amis sont dans la confidence, Juliet venant en France ou Gustave allant la retrouver à Londres.

Ces temps-ci, j’ai repris des lettres écrites pendant le voyage en Orient. Je viens d’en relire une, envoyée à Bouilhet (13 mars 1850), extraordinaire d’images, de parfums, de couleurs, de voix de femmes qui l’appellent. Il en est tellement saisi qu’il se retient d’en suivre une préférant « garder la mélancolie de ce tableau et faire qu’il restât plus profondément en moi. » Toujours ce besoin d’intérioriser des impressions intenses. Comme les hallucinations qu’il décrit presque cliniquement à Taine (1866).

HL – Flaubert n’aimait rien tant que parler littérature avec ses vieux amis, Louis Bouilhet, Tourguéniev, les frères Goncourt ou le jeune Maupassant. Il évoque aussi longuement son propre travail, est-ce important pour l’histoire littéraire ?

EB – Très important, car l’un des premiers, je crois, à développer des idées qui marqueront durablement les générations suivantes, notamment l’impérieuse nécessité pour l’artiste de disparaître de son œuvre, « comme le bon Dieu de sa création », et de ne pas déroger au principe intangible « Tout pour l’art, le Vrai, le Beau ». Avec Louis Bouilhet mais surtout avec Louise Colet, il passe à la pédagogie par l’exemple, dans des « leçons de style » minutieuses. S’il se désole souvent du manque d’exigence de ses confrères et néglige les « écoles », réalisme et naturalisme, bien malgré lui, il va devenir un « maître ».

HL – Avez-vous d’autres projets flaubertiens, en cours ou rêvés ?

EB – Un vieux rêve : depuis une bonne dizaine d’années, nous avons entrepris avec un ami de réunir les volumes lus ou consultés par Flaubert pour Bouvard et Pécuchet… je ne sais pas si nous finirons par en rédiger le catalogue commenté !

Rien à voir avec la librairie mais ce serait formidable que soit montée La Tentation de Saint-Antoine à partir des décors en ombres chinoises créées par Henri Rivière au cabaret du « Chat Noir » à la fin du XIXe. On peut voir des grandes ombres chinoises au musée de Montmartre.

J’espérais qu’un hommage serait rendu à un artiste qu’admirait Flaubert. Grâce à l’Hôtel littéraire Flaubert et à un généreux collectionneur, ce sera bientôt chose faite. C’est épatant, non ?

[Une exposition consacrée à Eustache Hyacinthe Langlois (1777-1837) sera visible à partir du 12 mai 2022 à l’Hôtel Littéraire Gustave Flaubert avec les collections de Guy Pessiot ; peintre, dessinateur, graveur, archéologue, auteur, E.-H. Langlois a enseigné le dessin au Collège de Rouen. Flaubert reconnaît son influence, quand il parle de « la place du père Langlois », dans une lettre à sa mère (24 novembre 1850).]

Portrait de Gustave Flaubert à l’âge de neuf ans, d’après un dessin de Hyacinthe Langlois.

Propos recueillis par Hélène Montjean