Centenaire d’Anatole France – Entretien avec Guillaume Métayer

À l’occasion du centenaire de la mort d’Anatole France, les éditions Calmann-Lévy rééditent son roman “Les dieux ont soif”, préfacé par Guillaume Métayer, directeur de recherche au CELLF (CNRS-Sorbonne université). Spécialiste de Nietzsche, Voltaire, Anatole France. Traducteur de l’allemand et du hongrois.

Guillaume Métayer est venu parler d’Anatole France à l’Hôtel Littéraire Le Swann à l’occasion d’une rencontre littéraire en novembre 2024 ; il s’est entretenu avec William Marx, professeur au Collège de France.

Anatole France n’est plus guère connu aujourd’hui que pour deux raisons principales. D’abord parce qu’il est le quatrième Français à avoir reçu le prix Nobel de littérature, en 1921 (après Sully Prudhomme, Frédéric Mistral et Romain Rolland).

Ensuite, parce qu’il a eu une influence majeure sur le jeune Marcel Proust. Anatole France a en effet préfacé Les Plaisirs et les Jours, le tout premier ouvrage publié par Proust, en 1896. Il a aussi servi de modèle à l’écrivain Bergotte dans À la recherche du temps perdu.

JL – Vous venez de publier une préface très éclairante à la réédition par Calmann-Lévy des Dieux ont soif d’Anatole France. Pourquoi avoir choisi ce livre au milieu de la très importante bibliographie francienne ?

GM – D’abord, nous avons tous tendance, même dans le cas d’un auteur oublié que nous cherchons à faire revivre, à voler au secours de la victoire. Or, Les dieux ont soif (1912) est bien l’un des romans d’Anatole France qui a le mieux, ou en tout cas le plus, survécu à l’amnésie générale qui entoure par ailleurs son auteur. Bien sûr, il ne s’agit pas seulement d’une stratégie de communication mais aussi et surtout d’un intérêt réel et profond pour cet ouvrage passionnant. Le consensus qui s’est fait autour de ce livre pour en faire l’un des chefs d’œuvre de l’écrivain et, au-delà, du genre du roman historique, est tout sauf un hasard.

D’abord, Anatole France s’attache à l’un des événements les plus importants de l’Histoire mondiale, la Révolution française et, plus précisément, il se confronte à ses heures les plus sombres, la Terreur. Les réactions au spectacle récemment mis en scène à la Conciergerie pour la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques à Paris ont bien montré le caractère encore sensible de cette histoire.

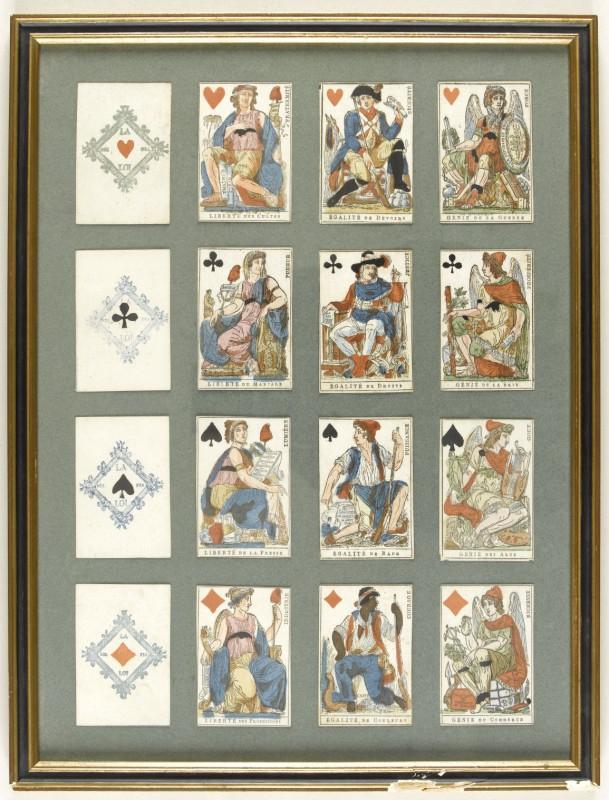

Ensuite, Anatole France pratique le roman historique d’une manière très originale, fondée sur sa connaissance intime des événements et surtout de la vie quotidienne de l’époque. On peut dire qu’il pratique l’histoire « avec une petite hache », pour paraphraser Georges Perec en l’inversant, c’est-à-dire qu’il aime à montrer comment les Parisiens ont vécu cette période au quotidien. Il en était capable parce que son père libraire était un grand collectionneur de documents sur la Révolution française. Anatole France ne s’est donc pas contenté de lire les historiens et les théoriciens politiques, il a eu entre les mains des documents d’époque, lettres, prospectus, tracts, et aussi sans doute par exemple ces cartes à jouer où les idéologues du temps, prompts à déboulonner les rois et les reines, les avaient remplacés par leurs nouvelles idoles, introduisant un Marat de cœur, un Robespierre de carreau, un citoyen de trèfle, une Justice de pique…

La qualité sensible, au ras de la vie quotidienne, et, en ce sens, en avance sur l’historiographie de son temps, annonçant la « nouvelle histoire », de sa peinture de la Révolution est exceptionnelle. Cela dit, nous aurions pu republier aussi les quatre petits romans d’Histoire contemporaine (1897-1901), qui sont également des chefs-d’œuvre et dont l’intérêt historique et politique, concernant la IIIe République cette fois, est extraordinaire.

JL – Si vous deviez en quelques mots résumer “Les dieux ont soif”, que diriez-vous ?

GM – Je dirai qu’il y a plusieurs niveaux de lecture comme d’ailleurs d’action dans Les dieux ont soif.

Au premier niveau, il s’agit d’une histoire d’amour (entre Évariste et Élodie) embarquée dans la tourmente révolutionnaire mais il s’agit aussi un récit de chute et même de perte du héros, un jeune peintre qui devient juré au tribunal révolutionnaire et s’y révèle de plus en plus sanguinaire. Emporté par la passion politique, qu’il démêle mal de ses passions personnelles, il envoie à la mort des charrettes d’innocents, en toute bonne conscience.

Toutefois, l’histoire d’amour elle-même est liée à l’histoire politique car la sensualité mal maîtrisée d’Évariste est là aussi en cause : son goût artistique sectaire pour les formes néo-romaines à la manière de David, sa haine des courbes et sa passion des lignes droites trahissent un être refoulé. Il fuit la sensualité dans son choix d’un art néo-classique idéologique et géométrique qui joue un rôle de cheval de Troie de la politique dans sa vie d’artiste débutant.

France avait jadis dépeint avec sympathie la Bohème paresseuse et peu féconde (Le Chat maigre), cette fois l’artiste raté est pris plus cruellement comme parangon des méfaits de l’idéologie. Les toiles d’Évariste restent inachevées car ce suiviste idéologique, qui croit à toutes les dernières badernes en date et répète le prêt-à-penser de son temps, ne se consacre pas à son art. Il se pense sincèrement généreux – et d’ailleurs ne manque pas, à l’origine, de vraies qualités humaines – mais le coup de génie d’Anatole France n’est pas dans la psychologie : il consiste surtout à nous montrer ici la dialectique des grands idéaux qui deviennent les vecteurs et les excuses inconscientes du massacre :

« Quand on veut rendre les hommes bons et sages, libres, modérés, généreux, on est amené fatalement à vouloir les tuer tous. Robespierre croyait à la vertu : il fit la Terreur. Marat croyait à la justice : il demandait deux cent mille têtes »,

écrit ainsi Anatole France dans Les Opinions de Jérôme Coignard. C’est une critique de l’absolutisme politique, y compris du Bien, de la Vertu.

JL – Comment un tel livre, venant d’un ancien dreyfusard, d’un homme de gauche indiscutable, d’un proche de Jaurès, a-t-il été reçu à sa parution en 1912 ?

GM – Jaurès a été déçu par le caractère nostalgique, selon lui, du roman dont il reconnut aussi la qualité littéraire. Il est vrai qu’il serait intéressant de le comparer terme à terme avec l’histoire jaurésienne de la Révolution française… La déception était d’autant plus grande que le roman paraît en 1912, au moment du bicentenaire de la naissance de Rousseau dont France est, comme nombre d’écrivains et philosophes du XIXe siècle, un adversaire dans la tradition de Voltaire. C’est d’ailleurs ainsi que Charles Maurras, aux anges pour sa part à cette lecture qui semble aller dans son sens, même si c’est en grande partie illusoire, appelle ce roman : « le dernier pamphlet de Voltaire contre Rousseau ».

JL – Son refus, à l’opposé de la position d’un Clémenceau, de prendre la Révolution française comme un bloc était-il nouveau pour l’époque ?

GM – L’opposition à la théorie du « bloc » est ancienne chez France. Il la défend déjà dans sa chronique régulière au journal Le Temps, La Vie littéraire, au moment où Clémenceau la formule, à l’occasion du scandale de la pièce Thermidor de Victorien Sardou, en 1891. Elle n’est, en soi, pas nouvelle mais fort hétérodoxe pour un homme devenu très à gauche comme Anatole France. Disons que, pour un socialiste, il n’est pas habituel de ne pas voir dans la Révolution un tout dialectique, où la violence joue le rôle du négatif chez Hegel, accoucheur d’un plus grand bien. France, pour sa part, en est resté à l’humanisme voltairien qui refuse les théodicées et les dialectiques et les sacrifices humains que l’on consent à faire pour elles.

JL – En quoi ce livre est-il, comme souvent dans l’œuvre de France, une passionnante promenade dans un Paris disparu ?

GM – En effet, Anatole France est né en 1844, c’est-à-dire qu’il a connu longtemps, enfant puis jeune homme, le Paris d’avant Haussmann, « le vieux Paris » qui « n’est plus », celui que chante et regrette Baudelaire. Il en parle souvent et il savoure la profondeur historique qui, lorsqu’il fit l’école buissonnière, lui permit de découvrir la ville de Boileau, celle des « embarras de Paris », en plein XVIIe siècle !

Le sens de l’épaisseur du temps et de la longue durée est aussi lié, chez France, à cette sensibilité urbaine. Dans les Dieux ont soif, dont l’essentiel se joue autour de la place Dauphine et du Palais de Justice, ce natif du Quai Malaquais était, pour ainsi dire, à la maison. À la profondeur du temps s’allie la proximité dans l’espace, une forme de contiguïté, de voisinage qui va de pair avec sa vision quotidienne de l’histoire. On peut y ajouter son amitié amoureuse, pendant les années de préparation du roman, avec la Hongroise « Sándor Kémeri » à qui il allait rendre visite place Dauphine…

JL – Anatole France n’avait-il pas ouvert la voie à ce livre en écrivant en 1884 Les Autels de la Peur ?

GM – France avait en effet consacré un premier roman à la Révolution française, Les Autels de la Peur, qui ne manque pas de points communs avec Les dieux ont soif, mais sa temporalité est différente : on suit la Révolution dès son aurore. On y trouve toutefois déjà sa perspective critique et l’importance des huis clos qui lui servent à la fois à cadrer les personnages devant les déterminations primaires de l’existence (l’amour et la mort qu’il thématise en darwinien) et à montrer la continuité réelle sous l’apparence des révolutions : les prisons sont établies dans d’autres lieux de claustration, les couvents, comme Port-Libre, qui succède à Port-Royal…

France a publié son roman en feuilleton et l’édition en un volume unique n’est pas de lui. Il a tenté de reprendre ces textes, en les modifiant, dans des recueils de contes historiques comme L’Étui de nacre (1892), par exemple « Anecdote de floréal, an II ».

JL – En quoi ce livre anticipe l’analyse par Raymond Aron des « religions séculières » ?

GM – Pour moi en effet, France avait compris – c’est ce que la référence religieuse du titre suggère – que la politique pouvait aussi, à l’ère moderne, faire l’objet d’un transfert de sacralité qui peut s’avérer dangereux. France est républicain, anticlérical et même antichrétien et, en tant que tel, en parfaite cohérence, se montre allergique aux adhésions fanatiques, aux enthousiasmes auto-réalisateurs, y compris quand ils proviennent de ses camarades. Sa philosophie politique, à la fois sceptique et épicurienne, repose sur l’idée d’évolution et de relativité. Il ne croit pas aux absolus. Cela ne l’empêche nullement d’être tenace face à l’injustice et au mensonge, comme pendant l’Affaire Dreyfus ou face au génocide arménien. Mais il se refuse à faire de la politique une question de salut, fût-il, en apparence, sécularisé. Son représentant dans Les dieux ont soif est l’ancien fermier général Brotteaux des Îlettes, lucide, désabusé, lisant Lucrèce : un homme des Lumières qui ne survit pas à la Révolution…

JL – Par quels autres livres d’Anatole France conseilleriez-vous à nos lecteurs de commencer ?

GM – Outre les livres déjà mentionnés, je dirais que France a une plume assez diverse et que cela dépend aussi un peu du goût de chacun.

Si l’on cherche une ironie douce et paisible, Le Crime de Sylvestre Bonnard, son premier succès (1881) peut certainement séduire.

Si l’on aime les souvenirs d’enfance et d’adolescence, Le Livre de mon ami, lui aussi très célèbre en son temps, ou Le Petit Pierre sont des ouvrages charmants. Ce n’est pas pour rien que Truffaut y a emprunté pour son Antoine Doisnel.

Si l’on aime les évocations historiques, L’Étui de nacre est un chef d’œuvre mais si l’on apprécie la fantaisie et le fantastique et le pastiche du style XVIIIe, je recommande La Rôtisserie de la reine Pédauque.

J’aime aussi Histoire comique, un roman narrativement très efficace, qui a donné le merveilleux film Félicie Nanteuil de Marc Allégret avec Micheline Presle.

On peut se plaire à L’Île des pingouins, satire de l’histoire de France sous les traits du pays de Pingouinie…ou encore se laisser emporter par l’exotisme de Thaïs, qui inspira l’opéra de Massenet… J’en oublie mais au fond, on reconnaît toujours le style d’Anatole France qui pourtant est assez polymorphe, mimétique et varié. C’est un de ces mérites à mon sens.

JL – Comment expliquez-vous que, placé au sommet de la littérature au début du XXème siècle, cet académicien, prix Nobel de Littérature et figure incontournable de la Gauche républicaine soit aujourd’hui trop peu publié et étudié ?

GM – Anatole France ne s’est jamais relevé de l’attentat des surréalistes, le tract Un cadavre, d’une violence inouïe, qui l’a placé sur les « listes noires » des auteurs à proscrire dont parle Milan Kundera dans Une rencontre.

Il avait, il est vrai, une gloire embarrassante. Je montre à mes étudiants la galerie de la Sorbonne où il fut représenté par Henri Martin entouré de disciples soumis, certains même voûtés. Cela ne lui ressemblait pas tellement car il était un Maître de scepticisme mais les maîtres de la génération précédente n’ont jamais bonne presse auprès des nouveaux. Ensuite, le mot fut donné et France passa pour littérairement infréquentable.

Quant à ses idées politiques, elles étaient devenues consensuelles et il faisait figure de vieille barbe, de référence obligée et obsolète. Le XXe siècle ne voulait plus de ce vieil humanisme et croyait le connaître parce qu’il lisait souvent son nom sur des plaques de rues ou des stations de métro. L’oubli est arrivé à un tel point que l’on en a même oublié les causes et qu’une remémoration est à nouveau possible.

Je m’y attelle notamment avec une petite équipe que j’ai réunie au CNRS avec le soutien de l’Agence nationale de la recherche (ANR), le projet « France source » : nous allons publier, en ligne, pour la première fois, les œuvres véritablement complètes d’Anatole France, incluant des milliers de pages qui dorment dans les journaux depuis 100, voire 150 ans…

http://www.item.ens.fr/fransource

Propos recueillis par Jacques Letertre