Georges Dorignac, Les Haleuses, 1912

Georges Dorignac, Les Haleuses, 1912

Pierre noire et fusain sur papier blanc, 76 x 92 cm

Collection Saint-Emilion

© Gaelle Deleflie

Jusqu’au 8 septembre 2019, le musée de Montmartre consacre une grande exposition au peintre Georges Dorignac (1879-1925), celui dont Rodin disait qu’il “sculptait ses dessins”.

Mort prématurément à l’âge de 46 ans, cet artiste singulier dénommé le “Maître aux figures noires” laissait alors une œuvre considérable. Animé par la seule quête du Beau, ce tempérament discret et opiniâtre avait finalement atteint gloire et reconnaissance, sans jamais céder aux modes du temps ni s’écarter de ce qui lui semblait sa vérité intérieure. Mais, définitivement insolite et inclassable, il disparut presque aussi brutalement de la mémoire collective.

Georges Dorignac, Femme assise, 1913

Georges Dorignac, Femme assise, 1913

Sanguine et pierre noire sur papier préparé, 62×48 cm

Courtesy Galerie Malaquais

© Galerie Malaquais, Paris

© Photographe Laurent Lecat

Sombré ainsi dans l’oubli pendant plusieurs décennies, il ne fut véritablement redécouvert qu’en 1998 au Salon du dessin à Paris, puis révélé dans toute sa dimension au public à travers une première exposition présentée en 2016-2017 à la Piscine de Roubaix puis au musée des Beaux-Arts de Bordeaux. A Montmartre, là même où commença il y a plus d’un siècle sa carrière parisienne, le voici à nouveau sur le devant de la scène, avec quatre-vingt-cinq œuvres de sa main (peintures, aquarelles, sanguines, fusains), dont près de la moitié sont totalement inédites. La présence de ceux qu’il considérait comme ses maîtres est aussi attestée au fil du parcours à travers quelques œuvres d’Eugène Carrière, Paul Signac, Auguste Rodin ou encore Jean-François Millet.

Les influences impressionnistes et divisionnistes

Entré à l’âge de treize ans à l’école municipale des Beaux-Arts de Bordeaux, Léon-Georges rejoint en 1898 l’Ecole nationale des Beaux-Arts à Paris, dans l’atelier de Léon Bonnat. A peine six mois plus tard, il décide d’entamer une carrière indépendante. En 1900, il s’installe à Montmartre, au 22, rue du Chevalier de La Barre, avec sa compagne et sa muse Céline Lacoste, omniprésente dans l’exposition, comme les filles qui naîtront de leur union.

A partir de 1902, il expose chaque année au Salon des Indépendants, et proche de l’Ecole espagnole de Bilbao signe alors ses œuvres “Jorge Dorignac”. Ses paysages d’Île-de-France sont remarqués par l’Etat qui achète une série de six aquarelles en 1903. Dès cette époque, Dorignac explore aussi les possibilités offertes par la technique du fusain et s’essaie à l’expressivité du noir, ainsi dans “La Forêt landaise”. Le critique et historien d’art Elie Faure reconnaît en ce jeune artiste “l’étoffe d’un maître” et précise : “Il sent, et tout est là. J’insiste, il sent. Il ne se contente pas de voir, de refléter des taches et des formes, il y a entre lui et ce qu’il interprète une telle identité de vie, qu’on reconnaît en lui un artiste de race (…) Une jeunesse extrême mais pas la moindre petitesse, aucune trace d’artifice.”

Georges Dorignac, La Forêt landaise, 1903

Georges Dorignac, La Forêt landaise, 1903

Fusain sur papier blanc, 53,5 x 42 cm

Collection particulière © Suzanne Nagy

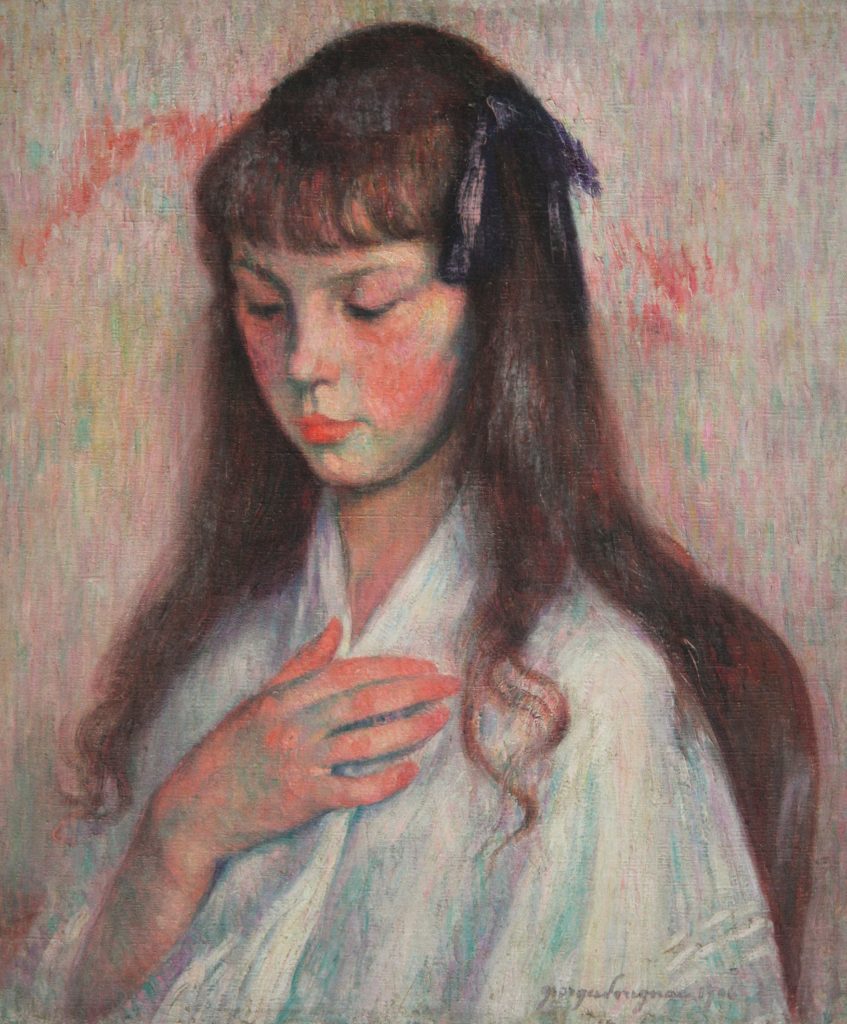

Dans le même temps Dorignac s’inscrit aussi dans le mouvement impressionniste, et, rappelant en cela Berthe Morisot ou encore Auguste Renoir, célèbre à travers ses maternités ou ses portraits d’enfant le bonheur familial qui est le sien. Ses œuvres d’alors traduisent une félicité vibrante et une douce intériorité qui font aussi écho aux représentations d’Eugène Carrière. Mais chez Dorignac, ce n’est point l’aspect fantomatique des figures qui l’emporte, pas plus que les contours ne se dissolvent. Ici la touche vibrante et le jeu des lumières colorées modèlent au contraire solidement les mains ou les traits des visages, contribuant à les détacher nettement du fond comme des vêtements.

Georges Dorignac, Portrait de Suzanne, 1906

Georges Dorignac, Portrait de Suzanne, 1906

Huile sur toile,

55,5 x 48 cm Collection particulière © Stéphane Pons

Ebloui par l’art de Millet, qui rend toute leur dignité aux paysans, travailleurs de la terre, Dorignac s’imprègne aussi du pointillisme de Seurat, dont il découvre les œuvres en 1905. Sa rencontre avec Signac l’année suivante est elle aussi déterminante : en lui il admire le parfait équilibre des masses obtenu par la juste répartition des ombres et de la lumière. L’heure est à l’enthousiasme et à la découverte, d’autant qu’il vient de faire la connaissance de son mécène Gaston Meunier du Houssoy. Celui-ci ne cessera de promouvoir son art et l’encourage alors à poursuivre le cycle des Maternités : “J’estime que c’est dans ses Maternités qu’éclate le génie de Dorignac. Un sentiment profond, aux couleurs harmonieusement appropriées, au dessin impeccable, un modèle qui fait trembler la peau, font de certaines huiles de notre ami des œuvres géniales.”

En 1908, Dorignac, fort de ses premiers succès et confiant en l’avenir, s’installe avec sa famille à Verneuil-sur-Seine. Mais à peine quelques mois plus tard, sa vie bascule. Victime d’une escroquerie, le peintre perd brutalement quatre années de sa production. Ses œuvres sont détournées et vendues à son insu par un marchand d’art qui n’hésite pas à effacer sa signature. Ruiné, Dorignac doit quitter sa maison et rejoint en 1910 La Ruche à Montparnasse, se rapprochant ainsi des peintres de l’Ecole de Paris, sans pour autant subir leur influence.

Le Maître des Figures noires

En proie aux plus grandes difficultés matérielles, Dorignac voit sa famille réduite pour de longues années à la misère. Dans “La Ruche et Montparnasse”, Jeanine Warnod décrit ainsi leur quotidien : “Madame Dorignac s’adonne à quelques travaux de couture la nuit, pour gagner cinq francs et le peintre, sérieux, consciencieux met plusieurs mois à terminer ses portraits. Ils donnaient l’impression d’être riches parce qu’ils étaient dignes, toujours bien mis, cachant leur misère mais au prix de quels sacrifices !”. Dorignac en éprouve une vive culpabilité et en 1912, confie ainsi à Gaston Meunier du Houssoy : “Les êtres qui sur terre n’ont d’aspiration que pour la beauté, et ne vivent que pour essayer d’en traduire une mince parcelle, devraient être des solitaires, car on a le droit de laisser des lambeaux de sa chair au roc du chemin, mais pas de faire des malheureux des siens”.

Frappé par le destin, Dorignac ne se détourne pour autant jamais de son art, dont il a conscience, peut-être plus encore dans l’adversité, qu’il est avant tout l’expression d’une nécessité intérieure : ”J’en conclus que c’est un besoin impérieux de créer, une douce folie, qui fait qu’à la fin des journées, vous avez le cerveau vide, les reins douloureux et le cœur content, si avec beaucoup de vous-même, vous avez mis sur le papier, ou sur la toile, une étincelle de ce que vous croyez être le beau, ou le vrai.”

Georges Dorignac, Portrait de femme au chignon (L’Amie), 1912

Georges Dorignac, Portrait de femme au chignon (L’Amie), 1912

Fusain et encre noire sur papier bis, 55,8 x 44 cm

Courtesy Galerie de Bayser

© Galerie Malaquais, Paris

© Photographe Laurent Lecat

En perpétuelle recherche, Dorignac ne tarde pas ainsi à se réinventer lui-même et dans l’atmosphère d’émulation qui règne à La Ruche inaugure en 1912, sa période noire peuplée désormais de visages et de nus d’ébène. L’exposition du musée de Montmartre offre ainsi au regard plus de 50 œuvres, fusains, sanguines, et lavis correspondant à cette période de création du peintre. Sur fond blanc, se détachent désormais des visages que ne traversent plus la lumière mais qui au contraire réfractent cette dernière à la manière de portraits sculptés. A travers le noir, et ses infimes variations de gris, c’est la plénitude même de la matière qui est ainsi restituée. Graves et puissants, visages et corps, révélés par leur masse, habitent la toile avec une sourde intensité. Dans les Salons où Dorignac expose, cette expressivité dure et singulière ne manque pas de frapper les esprits. Guillaume Apollinaire reconnaît en lui “un artiste savant”, qui “peint des ombres chinoises”. Auguste Rodin, qui exerça lui-même une grande influence sur Dorignac, est fasciné par sa capacité “à sculpter ses dessins”.

Georges Dorignac, Femme nue accroupie, 1914

Georges Dorignac, Femme nue accroupie, 1914

Crayon noir sur papier bis 125 x 95 cm

Musée de Grenoble

© Ville de Grenoble/Musée de Grenoble – J.L. Lacroix

L’ultime mutation : décors et art sacré

Longtemps agnostique, Dorignac se tourne, la maturité venue, vers le christianisme. Sans abandonner son travail sur les figures, il intègre à partir de 1913 dans sa production des sujets religieux et travaille à de grands projets décoratifs, nourris d’influences byzantines et orientales. L’héritage médiéval est aussi pour lui source d’inspiration, ainsi dans le carton de tapisserie “Jeanne écoutant la voix” reflétant le culte voué à la bergère de Domrémy durant la première guerre mondiale. Les références à l’art médiéval sont multiples, à l’image du jardin millefleurs où prend place Jeanne, entre l’arbre de la vie et l’arbre de la connaissance du Bien et du Mal, tandis que chaque plante revêt une dimension symbolique pluriséculaire.

Georges Dorignac, Jeanne écoutant des voix, 1918-1919

Peinture sur toile, 201 x 300 cm Collection particulière © Gaelle Deleflie

Familier depuis sa jeunesse du musée Guimet, Dorignac se plaît aussi à bâtir un univers imaginaire orientalisant et à même de refléter l’universalité du sentiment religieux. Dans la toile “Mandala”, travail préparatoire pour une mosaïque ou une tapisserie, les quatre divinités représentées au centre incarnent les quatre fleuves du paradis de la Genèse, ou encore aux les quatre continents. Tout autour du cercle, les religions sont figurées par leurs différents symboles : étoile de David, croix, bouddha, croissant et vache sacrée. Aux yeux d’Armand Dayot (1851-1934), historien de l’art et inspecteur général des Beaux-Arts, c’est “le rêve du bonheur” de l’artiste qui prend forme ici. Dorignac ne lui avait-il pas un jour confié : “Certes oui j’aimerais bien représenter les choses de mon temps, que de belles œuvres décoratives à exécuter d’après la vie de nos provinces de France, et tout particulièrement de mes provinces basques ! Mais pour cela, il faudrait me déplacer et ma pauvreté m’attache à mon taudis et m’oblige à vivre du trésor de mes rêves.”

Georges Dorignac, Composition décorative Mandala, circa 1920

Georges Dorignac, Composition décorative Mandala, circa 1920

Huile sur toile,

200 x 200 cm Collection particulière © Guillaume Benoît

Solveig Conrad-Boucher

Une exposition en partenariat avec l’Hôtel Littéraire Marcel Aymé à Montmartre.