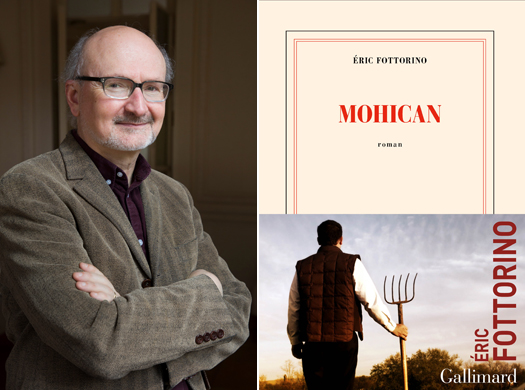

Rencontre avec Éric Fottorino, lauréat du prix Marcel Aymé 2022 pour son livre Mohican publié aux Éditions Gallimard.

Il sera à Besançon le 14 décembre prochain pour recevoir son prix, décerné par l’Association du livre et des auteurs comtois (ALAC) avec le soutien du Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté.

Ce prix est soutenu par la Société des Amis de Marcel Aymé – trois de ses membres font partie du jury – ainsi que l’Hôtel Littéraire Marcel Aymé (Paris, Montmartre) qui offre un séjour de deux nuits au lauréat.

© Astrid di Crollalanza

HL – Vous venez de recevoir le prix Marcel Aymé 2022 pour votre roman Mohican, publié aux éditions Gallimard, dont l’action se déroule dans le Jura. Quel est votre rapport avec cette région et pourquoi l’avoir choisie pour y situer les personnages de votre livre ?

EF – Je suis attaché à Besançon et à la Franche-Comté par la famille de mon épouse. Nous y passons régulièrement quelques jours, il m’arrive aussi de pédaler le long des berges du Doubs. Je voulais camper l’histoire de Mohican dans une région où l’agriculture cohabite avec une nature sauvage souvent spectaculaire. Je voulais aussi l’enraciner dans des lieux où les métiers de la terre sont rendus difficiles par le froid, la pente, et l’impossibilité de pratiquer des cultures intensives à grande échelle. Une agriculture à taille et visage humains.

La neige dans le vignoble de Chateau Chalon. Photo Progres / Stéphane Cleau

HL – Marcel Aymé est un auteur emblématique de la Franche-Comté, qu’il a évoquée dans de superbes romans comme La Table-aux-crevés (prix Renaudot 1929), La Vouivre, Brûlebois, La Jument verte, ou une nouvelle comme Les Chiens de notre vie ; aimez-vous cette partie de son œuvre et vous reconnaissez-vous dans cette démarche de chantre des campagnes françaises, sous l’égide de Jean Giono, Maurice Genevoix, ou Emile Guillaumin ?

EF – J’ai toujours admiré la belle écriture fluide, colorée et parfois facétieuse de Marcel Aymé. Il est à mes yeux un écrivain majeur de notre patrimoine littéraire. Oui, je suis sensible à ces auteurs, en particulier le Giono de Regain ou du Chant du monde, comme aussi au Zola de La Terre. Leurs œuvres rendent justice à un monde paysan souvent méprisé, oublié, ou victime de lourds préjugés.

HL – Vous mettez en scène une relation père-fils toute en nuances, où le vieux Brun veut racheter sa vie vouée à un rendement agricole obtenu à coups d’engrais et de pesticides par l’implantation d’éoliennes et de leur énergie “propre”, alors que son fils incarne un jeune paysan écolo et poète qui va s’opposer avec acharnement à la destruction de ses paysages et de leur équilibre naturel par ces gigantesques monstres de béton et de ferraille.

Comment rendre compte de la difficulté du monde agricole – entre autres – à trouver un juste milieu entre la voie du progrès et l’indispensable protection de l’harmonie de la nature ?

EF – C’est tout l’enjeu de ce roman : comment appréhender la modernité, la faire sienne sans renoncer à soi, à sa propre identité. Le monde agricole est dans ce moment critique où il doit subir les pesanteurs d’un passé qui lui colle à la peau (l’endettement, les épandages fatals de chimie, la nécessité de maximiser les rendements) et la nécessité d’une métamorphose urgente pour respecter la terre, le sous-sol, l’eau, et ceux qui vivent à proximité. On ne peut faire contre eux, seulement avec eux.

Devant son refuge, entre deux rangées d’acacias, Mo a laissé pousser des fleurs. Celles que Brun appelait des mauvaises herbes. Coquelicots, pissenlits, mouron dont raffolent les moineaux, chardons des champs, brassées de boutons d’or. Si Brun voyait ça, il attraperait sans attendre une vieille faux de Léonce et on n’en parlerait plus. Mo a le goût des jardins.

Mo n’a pas seulement la main légumière. Il laisse grandir les groseilliers, les fraisiers, des rhubarbes aux tiges couleur framboise écrasée, toutes sortes de massifs odoriférants généreux en petits fruits qui finiront en confitures sur le marché voisin mais d’abord sur ses tartines du matin, pain de petit épeautre aux senteurs de miel. La nature ne cesse de l’émerveiller. Pour égayer les parois de la cabane où il attache ses outils, derrière les hauts bidons débordant d’eau de pluie, il a fait pousser des tournesols géants dont les hampes dépassent le toit. Leurs grosses têtes de soleil le regardent quand il s’active. Il ne les coupe qu’en toute fin de saison, quand les fleurs se flétrissent, pas avant.

HL – La maladie de Brun et sa mort prochaine vont rapprocher ces deux êtres pudiques et réservés, le père et le fils aimant à se raconter les meilleurs moments de leur enfance et de cette vie rude et simple, faite d’un travail incessant de la terre et des soins affectueux donnés aux animaux, à toute heure du jour et de la nuit. Raconter l’histoire de cette lignée de paysans ancrée dans les Soulaillans vous permet-il d’embrasser toute celle du monde agricole français ?

EF – Oui c’est aussi l’ambition de ce roman. Montrer quelles ont été les missions confiées aux agriculteurs après la guerre (nourrir un pays exsangue, puis participer à la balance commerciale en exportant des céréales à haute dose), puis la nécessité de faire face à de nouvelles demandes, produire pas cher pour permettre aux ménages de répondre aux tentations multiples de la société de consommation), puis produire des aliments sains pour la santé…

Brun ne terminait jamais son assiette sans jeter dans sa soupe un trait de vin rouge. Cette habitude lui venait de ses cousins de Charente qui ne manquaient jamais une occasion de “faire chabrot”, comme ils disaient. Mo n’aimait pas ça et quand son père voulait le forcer à rougir son bouillon, il mettait les mains sur son assiette en signe de refus. Brun n’insistait pas mais remâchait sa déception. Comment son fils pouvait-il ne pas aimer ce qu’il aimait ? Mo s’en veut à présent de n’avoir pas partagé ce rituel. Ils se seraient mieux compris, peut-être.

Bientôt plus personne ne reconnaitra le chemin. Mon père ne veut pas se l’avouer, pense Mo, mais nous sommes déjà morts, et lui un peu plus que les autres. Les éoliennes, c’est la dernière arme qu’ils ont trouvés pour nous éliminer, nous les paysans. Quand le béton aura éventré nos terres, quand nos paysages seront devenus des usines en mouvement, nous aurons disparu à jamais.

HM – Vous êtes aussi un passionné de cyclisme et du Tour de France en particulier, est-ce toujours une façon de parler de la richesse et de la diversité des paysages français et de ses populations, réunies comme une mosaïque de terroirs, et de lutter contre l’uniformisation du monde ?

EF – Oui, c’est ce que j’ai mis en pratique en commentant pendant deux ans le tour de France cycliste à la télévision. Cette mosaïque splendide du mois de juillet est le fruit d’un labeur tenace et patient des agriculteurs, et de ce point de vue aussi irremplaçable.

Brun s’en souvenait bien, des journées à récolter les blés, des soirs de fête près de la batteuse avec les fermiers des collines venus donner la main, une fois le grain à l’abri sous la bâche bleue des ciels d’été si vastes, mais jamais autant que les Soulaillans qui lui semblaient encore plus grands que l’horizon. Labourer, semer, récolter, et recommencer, respirer le grand air, c’était sa vie, il n’en connaissait pas de meilleure.

Qui avait saccagé ce bonheur-là?

Propos recueillis par Hélène Montjean