La Mouche bleue – Marcel Aymé et l’Amérique,

par Michel Lécureur

Les électeurs américains qui ont réélu Donald Trump à la Maison Blanche l’ignorent : ils viennent de réactualiser tous les textes de Marcel Aymé sur les États-Unis.

Dans les années 50, il avait fini par accepter l’invitation d’un magazine à venir séjourner outre-atlantique durant plusieurs semaines et à livrer ensuite ses impressions sous forme d’articles. Or, elles furent essentiellement négatives et rien ne parut aux États-Unis. Le jurassien, devenu montmartrois, habitué à la vie de village ou de quartier, n’avait guère apprécié le pays des buildings et remettait même en question toute une manière d’être et de vivre.

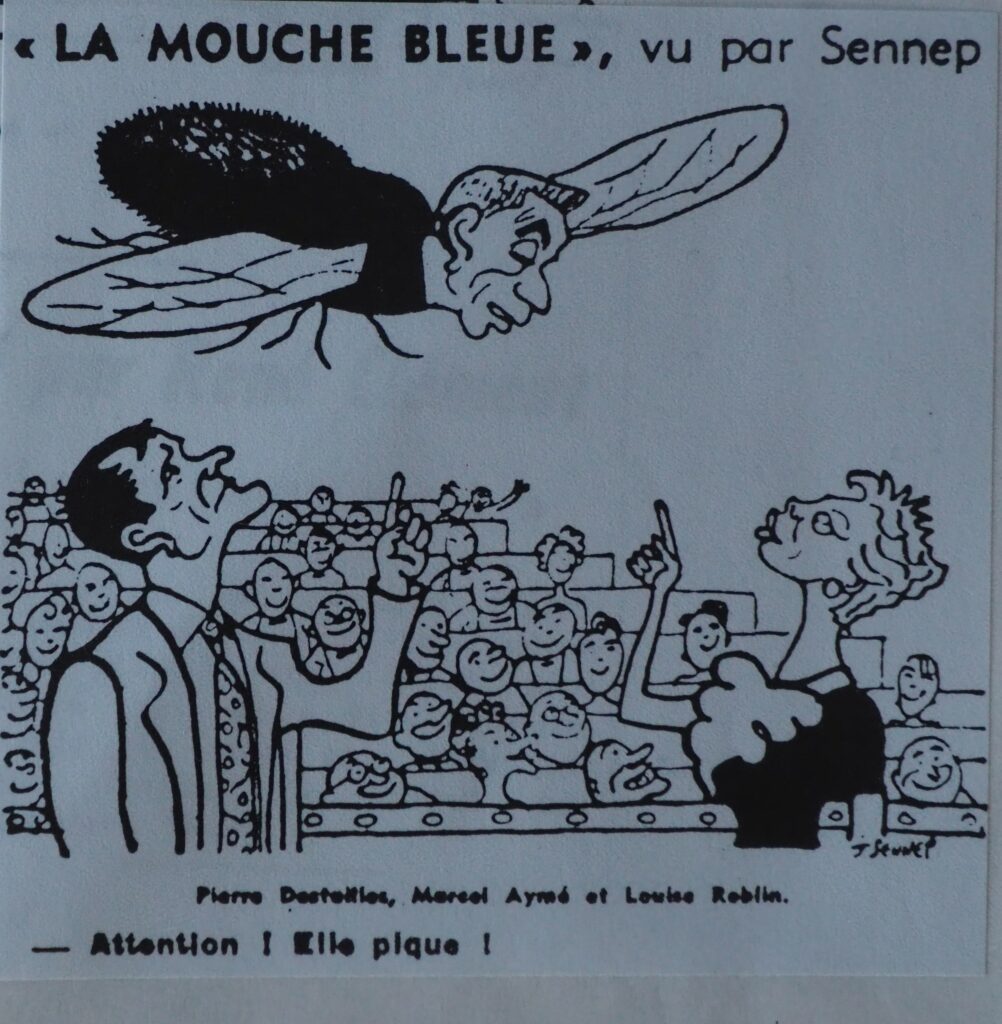

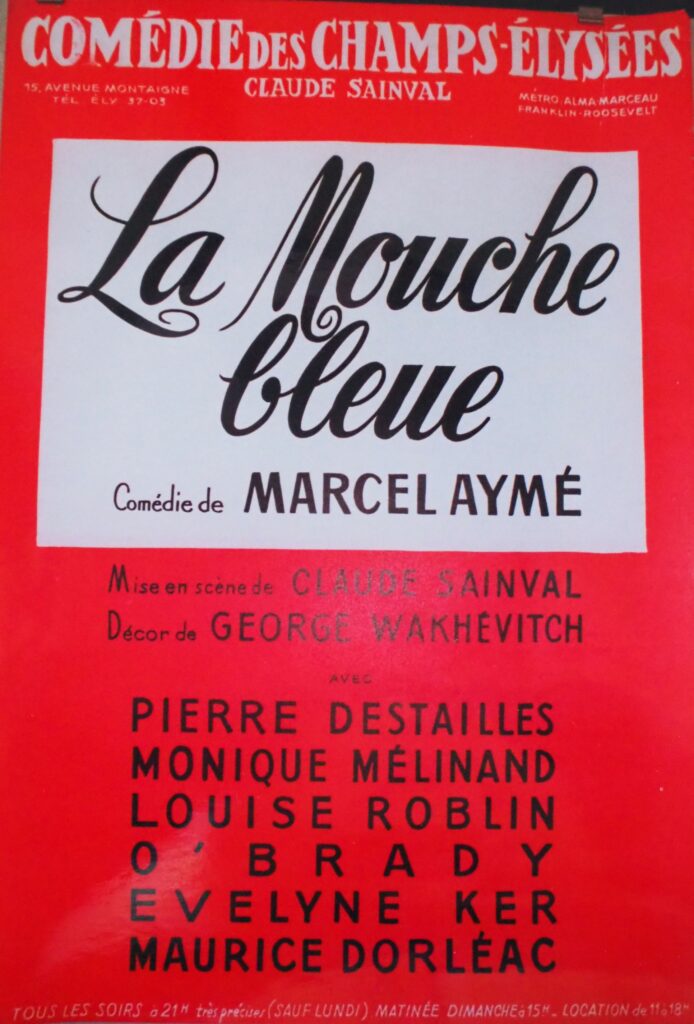

En 1957, une pièce curieuse, La Mouche bleue, confirma ce que l’on savait de ses déceptions. Créée à la Comédie des Champs-Élysées le 20 octobre, dans une mise en scène de Claude Sainval et des décors de Georges Wakhévitch, elle n’eut guère de succès et pourtant…

On y voit un cadre supérieur, James Dee, grassement rétribué à hauteur de 15000 dollars annuels, pour trouver au moins deux idées tous les douze mois. Aidé de sa secrétaire, Barbara, et confortablement installé dans le bureau de la Pensée, il occupe ses journées à réfléchir à des concepts novateurs, tout en étant angoissé à l’idée de perdre un emploi si bien rémunéré. Ses craintes sont d’autant plus vives que sa femme, Elwina, est dépensière, forte du salaire élevé de son mari.

“Faire vivre les gens dans la terreur d’être congédié, on n’a pas encore trouvé mieux pour maintenir le rendement de la bête.”

À ce type de remarque, on peut ajouter les propos du Pasteur, employé par l’entreprise pour soutenir le moral des troupes :

” Aimez votre travail qui vous vient de Dieu et de la meilleure société, celle des États-Unis. Craignez le chômage comme le diable, car il est le diable et tout ce qu’il a fait naître de pervers dans l’esprit de l’homme.”

À vrai dire, James Dee, tout en étant encore salarié, a déjà cédé au Malin car il est fou amoureux de Barbara, au point qu’ils se retrouvent bientôt dans une chambre d’hôtel. Au passage, on entend le préposé aux bagages refuser à James la possibilité de lever lui-même sa valise et lui déclarer :

“Vous n’avez pas le droit de me voler mon travail et de me retirer le pain de la bouche. Si vous la soulevez seulement d’un demi-pouce, vous aurez mon syndicat sur le dos avec un joli procès qui vous coûtera cher et vous mènera loin.”

Mais, on se dit alors que les deux amants ont bien autre chose à faire qu’à s’intéresser aux revendications du porteur de valises. Cependant, ils n’accèdent pas au septième ciel parce que leur relation est sans cesse perturbée par l’angoisse de perdre leur emploi et, pour James, par celle de ne plus gagner ses 15000 dollars. Faute de mieux, ils examinent leur chambre en détail et découvrent que leur choix s’est porté sur un établissement vertueux qui lutte contre la luxure au moyen de boîtes à cantiques installées aux chevets des lits. Elles diffusent des chants contre la lubricité et la licence des moeurs.

“Qu’un homme et une femme, l’un et l’autre célibataires, accomplissent l’acte de chair, c’est la religion tenue en échec et il est un fait dûment constaté, à savoir que la religion favorise le rendement du travail individuel aussi bien que du travail d’équipe. Le recul de la religion entraîne pour un pays la vie chère, le ralentissement des affaires, le marasme de la bourse. Donc, pas de couples irréguliers!”

À l’acte suivant, on entend même un panégyrique national que ne désavoueraient pas actuellement certains militants politiques :

“C’est chez nous, en Amérique, que les salaires sont les plus élevés, les fruits de la terre les plus abondants, les produits de l’industrie les plus parfaits au meilleur marché. Et c’est encore en Amérique que l’homme a gardé la pureté du coeur, en sorte que l’esprit de Dieu est en lui.”

Lorsque commence le quatrième acte, les spectateurs sentimentaux croient triompher parce que James et Barbara viennent de démissionner du bureau de la Pensée. Grâce à leur nouveau travail d’employés d’hôtel, ils semblent guéris de leur stress quotidien. Vont-ils enfin connaître les délices de l’amour pur et désintéressé? Ont-ils ou non trouvé la recette du bonheur au sein du monde capitaliste? Les dernières scènes répondent à ces questions fondamentales.

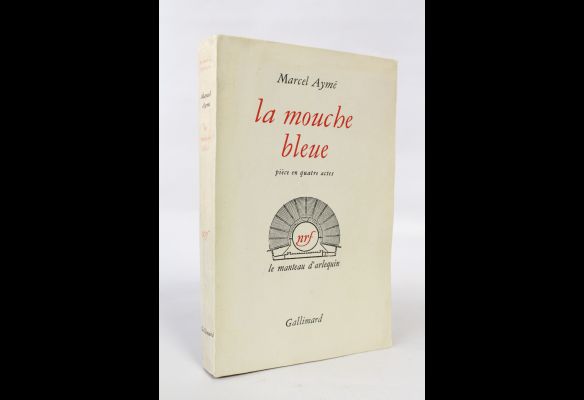

La Mouche bleue a été éditée chez Gallimard en 1957 dans la colllection “Le manteau d’Arlequin” et reprise en 2002 dans le Théâtre complet.

Michel Lécureur