La série JO des Hôtels Littéraires, suite : “Les chevaux de Flaubert”

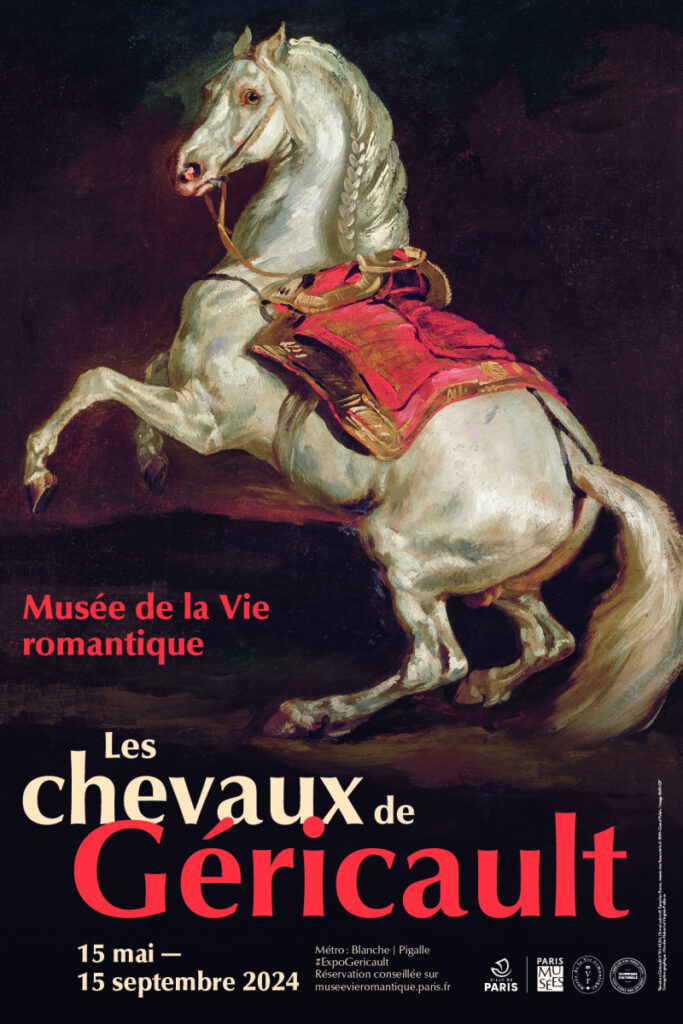

Dans le cadre du partenariat noué entre les Hôtels Littéraires et le musée de la Vie romantique à l’occasion du bicentenaire de la mort de Théodore Géricault et de l’exposition « Les Chevaux de Géricault (1791-1824) », à visiter du 15 mai au 15 septembre 2024, voici le deuxième billet de notre série JO sur les écrivains des Hôtels Littéraires et leurs rapports avec les chevaux, dans leur vie et dans leur œuvre.

Le thème du cheval chez Flaubert semble si central qu’un spécialiste a trouvé plaisant de compter les équidés qui apparaissent dans l’ensemble des livres et des lettres de l’écrivain. Il est formel : on rencontre, tout au long des pages de Flaubert, « plus de cinq mille chevaux qui hennissent et qui galopent » (P-M. de Biasi, “Flaubert une manière spéciale de vivre”, Grasset).

Flaubert cavalier

Il convient d’abord de rappeler à quel point Gustave Flaubert fut lui-même un excellent cavalier, n’aimant rien au-delà des galopades sur la plage et des longues promenades propices aux rêvasseries dans la nature normande. On en retrouve la trace dès Les Mémoires d’un fou :

« C’était quelque course sur un cheval bondissant et couvert d’écume, quelque promenade bien rêveuse sous une large allée couverte d’ombre, à regarder l’eau couler sur les cailloux ; ou une contemplation d’un beau soleil resplendissant avec ses gerbes de feu et ses auréoles rouges. Et j’entends encore le galop du cheval, ses naseaux qui fument ; j’entends l’eau qui glisse, la feuille qui tremble, le vent qui courbe les blés comme une mer. »

Flaubert fit un grand voyage en Orient de près de deux ans qu’il passa pour l’essentiel à cheval. Il était en compagnie de son ami Maxime Du Camp lors de leur départ à l’automne 1849, où ils remontèrent le cours du Nil, d’Alexandrie à Abou Simbel (seconde cataracte), avant de se rendre à Beyrouth, Jérusalem, Damas, Chypre, Rhodes, les villes côtières de l’Asie Mineure et Constantinople, pour rentrer en France par la Grèce et l’Italie au début de l’année 1851.

Eugène Fromentin, “Le Simoun ou Cavaliers à l’approche d’une tempête de sable”. 1860, collection particulière.

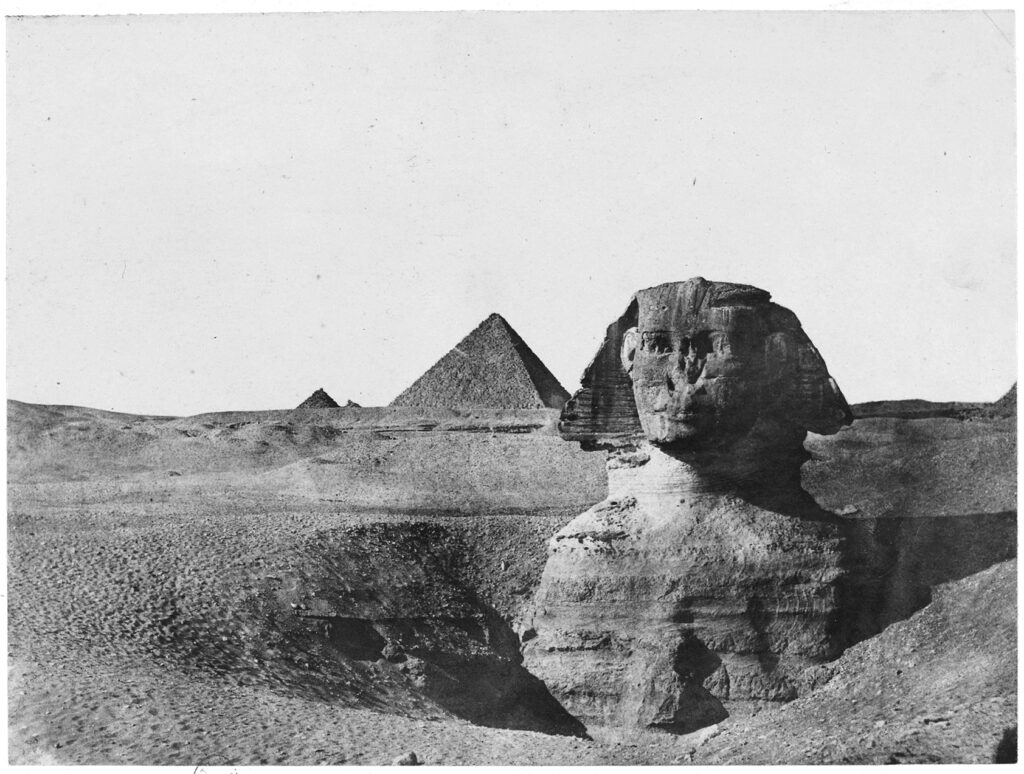

Les huit premiers mois en Égypte ont été passés en selle, achevant de faire de Flaubert un cavalier émérite ; ces cavalcades comportent des moments mythiques comme la traversée du désert Arabique ou cette galopade à fond de train vers le Sphinx :

« Nous sommes arrivés au bas de la colline où se trouvent les Pyramides, il y a aujourd’hui huit jours (vendredi), à 4 heures du soir. C’est là que commence le désert. Ç’a été plus fort que moi, j’ai lancé mon cheval à fond de train, Maxime m’a imité, et je suis arrivé au pied du Sphinx. En voyant cela (qui est indescriptible, il faudrait 10 pages, et quelles pages !), la tête m’a un moment tourné, et mon compagnon était blanc comme le papier sur lequel j’écris. Au coucher du soleil, le Sphinx et les trois Pyramides toutes roses semblaient noyés dans la lumière ; le vieux monstre nous regardait d’un air terrifiant et immobile. Jamais je n’oublierai cette singulière impression. »

Lettre de Flaubert à sa mère, 14 décembre 1849

Flaubert caracole autour des murailles de Jérusalem et de Constantinople, se gorgeant de couleurs et d’impressions, de vitesse et de liberté. Ses chevauchées lui manqueront tellement qu’il effectuera un second voyage, seul cette fois, d’avril à juin 1858, à Constantine et à Carthage, pour retrouver ses impressions d’Orient et parvenir à écrire Salammbô :

« J’ai songé à vous quelquefois, là-bas, sur la plage d’Afrique, où je me suis diverti dans un tas de songeries historiques et dans la méditation du livre que je vais faire. J’ai bien humé le vent, bien contemplé le ciel, les montagnes et les flots. J’en avais besoin ! j’étouffais, depuis six ans que je suis revenu d’Orient.

J’ai visité à fond la campagne de Tunis et les ruines de Carthage, j’ai traversé la Régence de l’est à l’ouest pour rentrer en Algérie par la frontière de Keff, et j’ai traversé la partie orientale de la province de Constantine jusqu’à Philippeville, où je me suis rembarqué. J’ai toujours été seul, bien portant, à cheval, et d’humeur gaie. »

Lettre de Flaubert à Mlle Leroyer de Chantepie, 11 juillet 1858

Théodore Géricault, “Cheval arabe gris “. 1812-1816. Musée des Beaux-Arts de Rouen

Ce sera pourtant son dernier grand voyage ; par la suite, Flaubert devint plus que jamais « l’ermite de Croisset », enchaîné à son encrier tel un forçat de l’écriture. Mais il n’a jamais caché son souhait de repartir et on peut aussi attribuer la fin de ses voyages aux soucis financiers qui minèrent la fin de sa vie.

Car pour équilibrer ses passions, Flaubert semblait avoir trouvé le parfait triptyque, comme il l’écrivait à sa maîtresse Louise Colet :

« Le Paradis en ce monde se trouve sur le dos des chevaux, dans le fouillement des livres ou entre les deux seins d’une femme » (Poésie arabe contemporaine). N’est-ce pas que c’est très joli cela ? »

Lettre à Louise Colet, 17 décembre 1851

Et sa correspondance ne cesse de témoigner de ses rêves de voyage et d’horizons lointains :

« Je suis malade de la maladie de l’Espagne. Il me prend des mélancolies sanguines et physiques de m’en aller, botté et éperonné, par des bonnes vieilles routes toutes pleines de soleil, et de senteurs marines. Quand est-ce que j’entendrai mon cheval marcher sur des blocs de marbre blanc, comme autrefois ? Quand reverrai-je de grandes étoiles ? Quand est-ce que je monterai sur des éléphants, après avoir monté sur des chameaux ? ……. »

Lettre de Flaubert à Louise Colet, 4 avril 1854

Félix Ziem, L’éléphant. 2e moitié du XIXe siècle. Petit-Palais

Mais Flaubert sacrifie tout à son devoir d’écrivain et ne bougera plus guère de sa thébaïde normande après 1858, en dehors de ses excursions parisiennes, de voyages réguliers en Angleterre, d’amicales visites en province et d’enquêtes ponctuelles pour ses livres.

Partons donc à la recherche du cheval dans son œuvre même.

Le cheval dans l’œuvre de Flaubert

Outre la quantité impressionnante de chevaux présente dans les romans de Flaubert, il est intéressant de noter que l’écrivain a une approche bien différente du cheval, selon l’époque à laquelle se situe le livre.

Par exemple, dans Madame Bovary, le cheval prend une dimension érotique en servant les amours d’Emma. Il y a la fameuse scène du fiacre, où elle s’abandonne aux caresses de Léon à l’intérieur d’une voiture qui sillonne interminablement les rues de Rouen, conduite par « deux rosses » et un cocher désespéré.

Mais aussi son aventure avec Rodolphe, qui lui vaut un séduisant costume d’amazone offert par son mari, puis une promenade à cheval où elle finit par appartenir à son amant dans l’ombre des bois, non loin des chevaux qui patientent docilement. Le retour à la maison consacre la fin de sa réputation :

« Elle était charmante, à cheval ! Droite, avec sa taille mince, le genou plié sur la crinière de sa bête et un peu colorée par le grand air, dans la rougeur du soir.

En entrant dans Yonville, elle caracola sur les pavés. On la regardait des fenêtres. »

Aquarelle de Jean Aubertin © Hôtel Littéraire Gustave Flaubert

Ailleurs, en décrivant les jeunes hommes des milieux aristocratiques, Flaubert associe dans une phrase « le maniement des chevaux de race et la société des femmes perdues », que se doivent de pratiquer ces élégants.

On retrouve cette thématique dans L’Éducation sentimentale, le deuxième de ses romans « modernes ». Lors d’un bal costumé, Rosanette, la courtisane, est déguisée avec « des bottes molles à éperons d’or » et pose plus que jamais en « Maréchale », ainsi que la surnomme son petit entourage.

Dans le même roman, on trouve la description détaillée d’une course de chevaux au Champ-de-Mars, qui n’est pas sans rappeler les toiles désirées par Elstir, lorsqu’il explique au narrateur de la Recherche les beautés d’un champ de courses baigné par la lumière et l’humidité marine :

« Les spectateurs des tribunes avaient grimpé sur les bancs. Les autres, debout dans les voitures, suivaient avec des lorgnettes à la main l’évolution des jockeys ; on les voyait filer comme des taches rouges, jaunes, blanches et bleues sur toute la longueur de la foule, qui bordait le tour de l’Hippodrome. De loin, leur vitesse n’avait pas l’air excessive ; à l’autre bout du Champ de Mars, ils semblaient même se ralentir, et ne plus avancer que par une sorte de glissement, où les ventres des chevaux touchaient la terre sans que leurs jambes étendues pliassent. Mais, revenant bien vite, ils grandissaient ; leur passage coupait le vent, le sol tremblait, les cailloux volaient ; l’air, s’engouffrant dans les casaques des jockeys, les faisait palpiter comme des voiles ; à grands coups de cravache, ils fouaillaient leurs bêtes pour atteindre le poteau, c’était le but. On enlevait les chiffres, un autre était hissé ; et, au milieu des applaudissements, le cheval victorieux se traînait jusqu’au pesage, tout couvert de sueur, les genoux raidis, l’encolure basse, tandis que son cavalier, comme agonisant sur sa selle, se tenait les côtes.

Puis tout se remettait en mouvement ; les cochers lâchaient les rênes, abaissaient leurs longs fouets ; les chevaux, animés, secouant leur gourmette, jetaient de l’écume autour d’eux ; et les croupes et les harnais humides fumaient dans la vapeur d’eau que le soleil couchant traversait. Passant sous l’Arc de Triomphe, il allongeait à hauteur d’homme une lumière roussâtre, qui faisait étinceler les moyeux des roues, les poignées des portières, le bout des timons, les anneaux des sellettes ; et, sur les deux côtés de la grande avenue, — pareille à un fleuve où ondulaient des crinières, des vêtements, des têtes humaines —, les arbres tout reluisants de pluie se dressaient, comme deux murailles vertes. Le bleu du ciel, au-dessus, reparaissant à de certaines places, avait des douceurs de satin. »

Théodore Géricault, “Course de chevaux”, dit traditionnellement “Le Derby de 1821 à Epsom”. Musée du Louvre

Non loin de ce passage, on trouve l’une des seules références à la peinture de Théodore Géricault chez Flaubert – même si l’on sait par ailleurs toute l’admiration portée par l’écrivain à son compatriote rouennais et la forte impression que lui avait causée son Radeau de la méduse qui l’inspira pour les scènes d’anthropophagie de Salammbô.

« Alors, le peintre déclama contre l’anatomie des chevaux anglais, vanta les chevaux de Géricault, les chevaux du Parthénon… »

Un tout autre aspect du cheval apparaît dans les romans dits « antiques » de Flaubert : Hérodias, La Tentation de saint Antoine et Salammbô. Ce sont des êtres sacrés, parfois mystérieux, à la beauté sans pareille. La description des chevaux d’Hérode Antipas dans le troisième des Trois contes est inoubliable :

« Des chevaux blancs étaient là, – une centaine peut-être, et qui mangeaient de l’orge sur une planche au niveau de leur bouche. Ils avaient tous la crinière peinte de bleu, les sabots dans des mitaines de sparterie, et les poils d’entre les oreilles bouffant sur le frontal comme une perruque. Avec leur queue très longue, ils se battaient mollement les jarrets. Le Proconsul en resta muet d’admiration.

C’étaient de merveilleuses bêtes, souples comme des serpents, légères comme des oiseaux. Elles partaient avec la flèche du cavalier, renversaient les hommes en les mordant au ventre, se tiraient de l’embarras des rochers, sautaient par-dessus des abîmes, et pendant tout un jour continuaient dans les plaines leur galop frénétique; un mot les arrêtait. Dès que Iaçim entra, elles vinrent à lui comme des moutons quand paraît le berger; et avançant leur encolure, elles le regardaient inquiètes avec leurs yeux d’enfant. Par habitude, il lança du fond de sa gorge un cri rauque qui les mit en gaieté et – elles se cabraient, affamées d’espace, demandant à courir. »

Dans La Tentation de saint Antoine, la Reine de Saba est annoncée par la présence de six cavaliers vêtus de vert et montés sur des onagres.

Quant à Salammbô, même si c’est plutôt le « roman des éléphants », comme l’a souligné Gisèle Séginger, les chevaux tiennent une place centrale : ce sont les rapides cavaliers de Narr-Havas qui ne sont pas sans rappeler ceux du prince numide Jugurtha dont Flaubert avait visité la patrie ; ou ce corps de « cavaliers cataphractes » institué par Mâtho « où l’homme et le cheval disparaissaient sous une cuirasse en peau d’hippopotame hérissée de clous », pour les protéger des éléphants.

Horace Vernet (1789-1863), La Chasse au lion au Sahara, 1836. Londres, The Wallace Collection

On y croise un merveilleux étalon « orynge » dont l’espèce n’existe nulle part ailleurs car Flaubert l’inventa pour l’occasion, sans doute exhumée d’un texte antique ; et cet emblématique cheval à tête d’ivoire sculpté sur la proue de la trirème d’Hamilcar, « qui, en dressant ses deux pieds, semblait courir sur les plaines de la mer ».

Flaubert s’attarde sur les chevaux sacrés d’Eschmoûn, consacrés au Soleil, et dont la crinière est tressée avec des rubans d’or, même si leur existence lui valurent les critiques acerbes de quelques incrédules :

« Tout au haut de l’Acropole, dans le bois de cyprès, les chevaux d’Eschmoûn, sentant venir la lumière, posaient leurs sabots sur le parapet de marbre et hennissaient du côté du soleil. »

Gustave Moreau, Le cheval de Darius hennit aux rayons du soleil. 1850-1898. Musée Gustave Moreau

Une ultime anecdote, et sans doute la plus surprenante, provient d’Un cœur simple. Dans le premier des Trois contes, Félicité, à la recherche de son neveu Victor en partance, marche rapidement le long du port :

« Elle fit le tour du bassin rempli de navires, se heurtait contre des amarres. Puis le terrain s’abaissa, des lumières s’entrecroisèrent, et elle se crut folle, en apercevant des chevaux dans le ciel. Au bord du quai, d’autres hennissaient, effrayés par la mer. Un palan qui les enlevait les descendait dans un bateau… »

Cette vision de chevaux emportés dans le ciel, dont on ne sait si la pauvre Félicité les voit ainsi car est tombée ou si elle est victime d’une hallucination, est assez saisissante ; elle préfigure presque l’image du perroquet Loulou, planant dans les cieux au-dessus d’elle comme un nouveau Saint-Esprit.

Flaubert, “l’homme-plume”

On l’aura compris ; le cheval chez Flaubert a autant de facettes que d’évocations, depuis le compagnon de voyages et de rêveries, au témoin complice de l’amour et de la beauté, jusqu’au symbole de puissance politique ou religieuse que lui attribuent parfois les hommes.

Dans le cas de Flaubert, le cheval est avant tout celui qui permet une certaine élévation, physique et spirituelle, permettant à l’homme de se hausser au-dessus de sa condition. Il a même parfois désiré « être cheval », comme il l’a affirmé dans sa correspondance. En tant qu’écrivain, il lui est arrivé de vivre très intensément une scène, tel le poète voyant de Rimbaud qui s’entraîne à contempler des mirages ; l’exemple le plus célèbre serait l’évocation de la « baisade » d’Emma et de Rodolphe, pour Madame Bovary :

« N’importe, bien ou mal, c’est une délicieuse chose que d’écrire ! que de ne plus être soi, mais de circuler dans toute la création dont on parle. Aujourd’hui par exemple, homme et femme tout ensemble, amant et maîtresse à la fois, je me suis promené à cheval dans une forêt, par un après-midi d’automne, sous des feuilles jaunes, et j’étais les chevaux, les feuilles, le vent, les paroles qu’ils se disaient et le soleil rouge qui faisait s’entre-fermer leurs paupières noyées d’amour. »

Lettre à Louise Colet, 23 décembre 1853

Flaubert aime aussi utiliser la métaphore du cheval pour décrire l’acte de l’écriture. Sa plume d’oie est comparée à un destrier, parfois véloce ou rétif, qu’il convient de mener avec fermeté, et, pour peu que l’entente avec son cavalier soit bonne, serait bien capable d’emmener les deux compagnons au Paradis des écrivains.

« Je suis humilié nom de Dieu – & humilié par devers moi de la rétivité de ma plume. – il faut la gouverner comme les mauvais chevaux qui refusent – On les serre de toute sa force à les étouffer– & ils cèdent. »

Lettre à Louise Colet, 12 septembre 1853

Eugène Delacroix, “Chevaux sortant de la mer”. 1860. Phillips Collection, Washington.

Ou encore :

« J’ai la tête en feu, comme il me souvient de l’avoir eue après de longs jours passés à cheval. C’est que j’ai aujourd’hui rudement chevauché ma plume. J’écris depuis midi et demi sans désemparer (sauf de temps à autre pendant cinq minutes pour fumer une pipe, et une heure tantôt pour dîner). Mes comices m’embêtaient tellement que j’ai lâché là, pour jusqu’à ce qu’ils soient finis, grec et latin. Et je ne fais plus que ça à partir d’aujourd’hui. Ça dure trop ! Il y a de quoi crever, et puis je veux t’aller voir.

Lettre à Louise Colet, 12 octobre 1853

Hélène Montjean