“Marie Nordlinger, la muse anglaise de Marcel Proust”

Entretien avec Cynthia Gamble

Marie Nordlinger, la muse anglaise de Marcel Proust (Classiques Garnier, 2024)

HL – Marie Nordlinger fait la connaissance de Proust en 1896, et lui est présentée comme la jeune cousine anglaise de Reynaldo Hahn. Pourriez-vous revenir sur la relation unissant ce trio et cet épisode où Proust, tel Charles Swann, compare Marie au portrait d’un célèbre tableau du Titien ?

CG – Marie Nordlinger arrive à Paris le 20 décembre 1896 et est vite invitée chez Elena et Carlos Hahn (grand-oncle et grand-tante de Marie) et leur fils, Reynaldo, le talenteux musicien et grand ami de Marcel Proust, dans leur appartement situé au 6 rue du Cirque, quartier huppé pas loin du Palais de l’Élysée. Marcel Proust arrive inopinément et est tout de suite attiré vers Marie, qui lui est présentée comme la jeune cousine anglaise de Reynaldo. Marie a 20 ans, Marcel 25 ans et Reynaldo 22 ans. Le trio se forme dès ce moment. Mais très bientôt ce sera un quatuor, auquel on ajoute le jeune peintre en herbe Federico de Madrazo, nommé Coco, alors âgé de 21 ans. Coco peint en 1902 le magnifique pastel de Marie en robe décolletée, le seul portrait qui existe, car un autre par Wilhelmine Niels, exécuté en 1898, a été volé et n’a jamais été retrouvé. Si jamais quelqu’un retrouve ce portrait, dans un grenier, chez un antiquaire, prévenez-nous, s’il vous plaît !

Trois mois après cette première rencontre, c’est lors d’une soirée intime où, à la lumière d’une lampe à l’huile, Reynaldo et Marie sont assis autour d’une table en face de Marcel qui est ému par la finesse et la beauté des traits de la jeune Anglaise qu’il rapproche d’un portrait réalisé par Titien. Marcel demande à Marie : « Ne vous a-t-on jamais dit Mademoiselle que vous ressemblez à la Maîtresse du Titien ? » à quoi elle répond : « Non Monsieur, jamais. » « – Si – c’est que – vous vous coiffez comme elle, oui je sais – ses cheveux sont dénoués, mais quand même ». Proust pense très probablement à la peinture à l’huile sur toile du Titien La Femme au miroir, conservée au Louvre, musée que le trio fréquentait ensemble. On a cru que le modèle du Titien fut Laura Dianti.

La Femme au miroir par Le Titien – Musée du Louvre, Paris

Ce trait, où Proust observe une femme par le biais d’une femme dans une création artistique, sera amplifié et transféré à Charles Swann, riche dilettante, collectionneur d’art et écrivant un livre sur Vermeer qu’il ne terminera jamais avant sa mort. Swann, amoureux d’Odette de Crécy, cocotte mal éduquée, construit une femme et un amour artificiels par l’intermédiaire du portrait de Séphora, la fille de Jéthro, peint par Botticelli, que l’on voit dans une fresque de la chapelle Sixtine. Swann succombe au fétichisme jusqu’au point où le tableau qu’il caresse se métamorphose en Odette. Dans À la recherche du temps perdu, il y a un lien direct avec le portrait de la maîtresse du Titien. Lors du jeu du furet avec Albertine et Andrée, le narrateur est désireux de posséder Albertine par l’intermédiaire de ce portrait qui ressemblait tant à Marie Nordlinger :

« Dans la fièvre du jeu, les longs cheveux d’Albertine s’étaient à demi défaits et, en mèches bouclées, tombaient sur ses joues dont ils faisaient encore mieux ressortir, par leur brune sécheresse, la rose carnation. ‘Vous avez les tresses de Laura Dianti, […]. Vous devriez porter toujours les cheveux un peu tombants’, lui dis-je à l’oreille pour me rapprocher d’elle. »

Marie Nordlinger a toujours nié avoir servi de modèle d’Albertine, affirmant que la seule chose qu’elles avaient en commun fut une bicyclette ! George D. Painter, dans sa biographie de Proust, associe Marie Nordlinger à Albertine, même dans l’index où l’on retrouve « Marie Nordlinger (Albertine) ». Il affirme que les visites d’Albertine dans la chambre du narrateur étaient celles de Marie chez Proust.

Le désir sexuel du narrateur est fort lié au Titien et à Venise, la demeure du peintre. Dans Albertine disparue, lors du séjour vénitien du narrateur, son désir se concentre sur « une jeune marchande de verrerie, à la carnation de fleur qui fournissait aux yeux ravis toute une gamme de tons orangés et me donnait un tel désir de la revoir chaque jour. » Il ajoute avec plus d’ardeur en désirant la transporter en France comme un tableau : « La beauté de ses dix-sept ans était si noble, si radieuse, que c’était un vrai Titien à acquérir avant de s’en aller. »

HL – « La muse anglaise de Marcel Proust », comme le rappelle le sous-titre de votre livre, souligne que Marie Nordlinger fut surtout auprès de Proust une adepte de Ruskin, dont l’écrivain se veut l’héritier spirituel ; elle participa de près à ses traductions de La Bible d’Amiens (1904) puis de Sésame et les Lys (1906). Racontez-nous comment Ruskin fut le leitmotiv de leur relation ?

CG – Nous connaissons tout l’intérêt que porte Proust aux noms. Certaines parties d’À la recherche du temps perdu ont des sous-titres : « Noms de pays : le nom », et « Noms de pays : le pays ». Le nom de la petite localité RUSHOLME sur l’enveloppe – l’adresse de Marie Nordlinger que Proust découvre tout au début de leurs échanges épistolaires – est le lieu ruskinien, à environ cinq kilomètres au sud de Manchester, où l’orateur britannique a donné une conférence publique « Of Kings’ Treasuries » (Des Trésors des Rois) – il s’agit des trésors cachés dans les livres – en 1864 qui fera partie du recueil de conférences réunies sous le titre Sésame et les lys que Proust traduira, préfacé par son merveilleux essai « Sur la lecture ». Rusholme est un nom imbu de magie ruskinienne pour Proust. Marie marche quotidiennement dans les pas de Ruskin ! Elle respire l’air de Ruskin ! C’est un miracle ! C’est en effet une coïncidence extraordinaire. De plus, Marie a suivi des cours de design à l’École d’Art de Manchester donnés par Walter Crane, le chef de file du mouvement Arts & Crafts et disciple de Ruskin. Et elle parle le français, et l’anglais bien sûr, ce qui lui sera fort utile pour le travail de traduction de Ruskin.

Marie Nordlinger par Federico de Madrazo – détail

Tout en travaillant à plein temps comme orfèvre chez Bing dans son atelier situé au 22 rue de Provence à Paris, Marie est parfois mandée par messager ou par un petit bleu, sur son lieu de travail, de se rendre chez Proust le soir même pour l’aider à résoudre certaines difficultés de compréhension de la langue de Ruskin, imbue des Classiques et de la Bible. Ils travaillent ensemble, très tard, dans la chambre à coucher de Marcel, chose assez surprenante ! Même si Proust a dû parfois refaire les traductions faites par Marie à cause de « l’apparition de tournures anglaises », elle fut une source d’inspiration, un bon bol d’air britannique mais surtout ruskinien.

HL – Proust et Marie Nordlinger firent ensemble un séjour à Venise, sous le haut patronage de Ruskin ; quelle fut l’importance de ce pèlerinage esthétique dans leur relation, leur travail de traduction sur Ruskin et dans l’élaboration d’À la recherche du temps perdu ?

CG – Leur séjour ensemble à Venise fut en quelque sorte le fait du hasard. Depuis un certain temps, Proust entretient le désir de connaître Venise, la città de Ruskin, son maître à penser qui a consacré de longues années de sa vie à décrire ses pierres et son histoire dans d’importants ouvrages tels The Stones of Venice (en 3 volumes, 1851-1853) et St Mark’s Rest (1877-1884) et dans d’ autres publications. Aussi bien que critiquer sévèrement, longuement et sèchement la déchéance morale et architecturale de la Cité des Doges, Ruskin a fait l’éloge, avec une grande sensibilité, de la beauté de ce lieu unique qui abrite son âme.

À la mort de Ruskin en janvier 1900, Proust croit que l’esprit de l’auteur britannique lui a été transmis, qu’il est son héritier et fils spirituel chargé de protéger sa mémoire et de promulguer sa voix. L’idée de sa propre mort s’implante et dans sa préface à La Bible d’Amiens, Proust lève le voile sur sa crainte de mourir sans s’être immergé dans le sillage psychologique et physique de Ruskin à Venise :

« Ce fut à la lettre et dans une circonstance où je croyais mes jours comptés ; je partis pour Venise afin d’avoir pu avant de mourir, approcher, toucher, voir incarnées, en des palais défaillants mais encore debout et roses, les idées de Ruskin sur l’architecture domestique au Moyen Âge. »

Proust hésite, mais le déclic est le fait que ses amis, Reynaldo Hahn, et Marie Nordlinger accompagnée de sa tante Caro, décident de faire un séjour à Venise, après avoir visité d’autres villes en Italie. Enfin Marcel Proust, accompagné de sa mère, arrive en train à Venise, comme le relate Marie : « Par une radieuse matinée de mai, nous vîmes, en effet, ma tante, Reynaldo et moi, arriver à Venise Marcel et sa mère. »

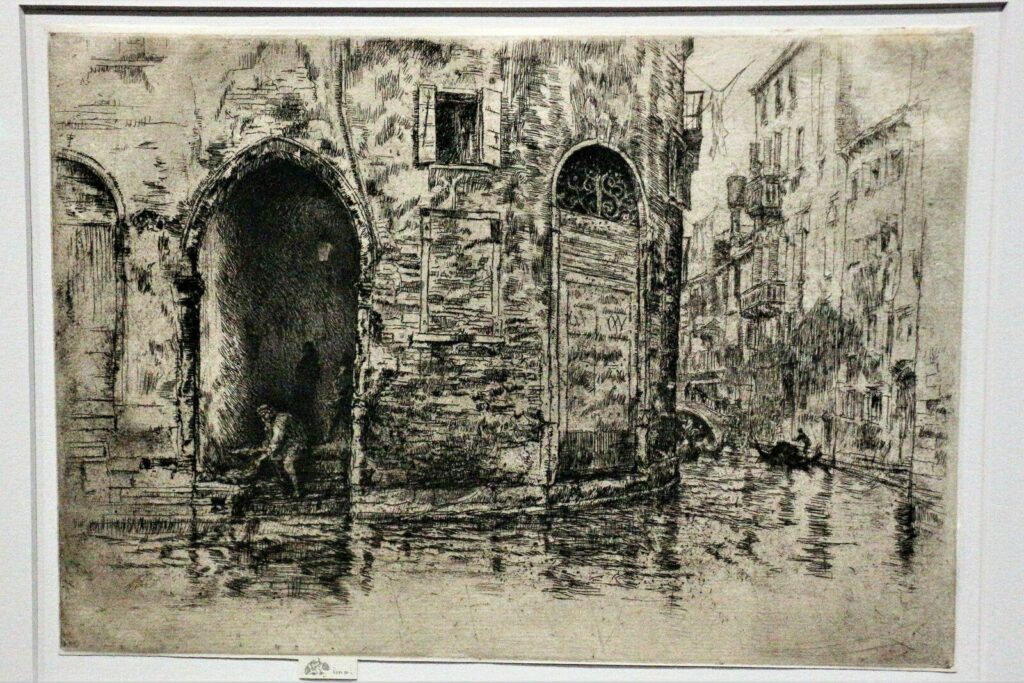

Pour Proust, Marie est une âme-soeur, sensible aux Beaux-Arts, dotée d’une grande culture et d’une finesse hautement développée, connaissant bien la philosophie et les œuvres de Ruskin. Elle découvre avec Proust, pour la première fois, « la cité gothique », ville natale de son père Selmar Nordlinger, dans les pas de Ruskin. Marie est l’incarnation de Ruskin. On peut imaginer Proust et Marie ensemble assis dans la Piazza San Marco, en train de traduire et corriger les brouillons de la traduction de La Bible d’Amiens, peut-être le mot-à-mot fait par Madame Proust ? On peut les imaginer errer dans les ruelles, en train de mettre le pied sur les pierres de Ruskin, de humer les vues que le maître a dessinées. Dans le baptistère de la basilique Saint-Marc où le couple s’est réfugié un jour d’orage, Proust entend la voix authentique de l’auteur transmise par Marie lorsqu’elle lit à voix haute des pages des Stones of Venice et de St Mark’s Rest, de très longs passages que Proust traduira et expliquera dans une note importante de La Bible d’Amiens où ces précieux moments ruskino-vénitiens resurgissent. La lecture ruskinienne continue en gondole, pages lues « au soleil tremblant du canal », en voguant devant les nombreux palazzi.

James Whistler, Canal vénitien, 1880. Craie noir et pastel sur papier teinté brun

Lors d’une visite à la Scuola di San Giorgio degli Schiavoni, haut lieu ruskinien, ils découvrent dans un décor intime les tableaux de Carpaccio, scènes de saint Georges et le dragon que Ruskin a copiées sur place et qui sont à l’origine du nom de la Guild of Saint George, confrérie qu’il a créée. À l’Accademia, pour laquelle Ruskin a écrit un guide détaillé (pour les voyageurs anglais !), Proust et Marie s’arrêtent devant le cycle de toiles de la légende de sainte Ursule, exécuté par Carpaccio. Dans un chapitre d’À la recherche du temps perdu imprégné de Ruskin et du séjour de Proust et de Marie à Venise en 1900, le narrateur associe sa mère décédée à la femme en deuil dans un tableau de ce cycle et revit des souvenirs pénibles dans cette allusion autobiographique. Dans une lettre à Maria de Madrazo, sœur de Reynaldo Hahn, en février 1916, où Proust demande des renseignements sur les tableaux de Carpaccio dont Fortuny s’est inspiré pour ses robes, il écrit :

« Carpaccio est précisément un peintre que je connais très bien, j’ai passé de longues journées à San Giorgio dei Schiavoni et devant Sainte Ursule, j’ai traduit tout ce que Ruskin a écrit sur chacun de ses tableaux etc. »

HL – Marie Nordlinger est aussi une artiste, sculptrice de talent et experte dans l’art délicat de la ciselure ; aquarelliste à ses heures perdues et spécialiste reconnue du peintre Whistler. Vous racontez aussi dans votre livre sa rencontre avec le peintre américain Thomas Alexander Harrison, l’un des modèles d’Elstir. Quelle fut l’importance de cet aspect de sa personnalité dans sa relation avec Proust ?

CG – Marie Nordlinger est une jeune femme cultivée, sensible et pratique, et fort intelligente. Elle est très belle et a l’air fragile. Mais elle est physiquement forte car elle doit travailler de longues heures debout à l’établi, dans une ambiance assez vulgaire chez Bing, à Paris. Elle fait des études de peinture et de sculpture à l’École d’Art de Manchester et à Paris dans les ateliers de Courtois et de Colarossi. Elle pratique la peinture et la sculpture, et fréquente un milieu artistique. Elle se rend, surtout le dimanche, au Louvre avec Marcel et Reynaldo, et se souvient que c’est avec eux qu’elle a vu pour la première fois les Le Nain et les Chardin, et qu’elle a retrouvé leurs commentaires, soit dans Contre Sainte-Beuve, soit dans le Journal d’un Musicien de son cousin. Au musée du Luxembourg, elle découvre les Impressionistes et y admire Le Lac bleu d’Alexander Harrison, et les premiers Rodin.

Elle a des talents remarquables que Proust apprécie. Le fait d’être la cousine de Reynaldo, grand ami de Marcel, a dû jouer un rôle aussi dans son rapprochement avec ce dernier. Proust est très sensible aux objets créés par Marie : signalons en particulier sa petite aquarelle « du ciel et du paysage avec un bouquet d’arbres fraternels » réalisée près de Senlis, en 1898. Proust est ravi de recevoir en 1904 ce don artistique qui suscite chez lui des souvenirs et des correspondances, car il s’est rendu à Senlis, apparemment le Vendredi Saint 10 avril 1903, en auto, en compagnie d’Emmanuel et d’Antoine Bibesco, Georges de Lauris et Robert de Billy. ll garde « ce merveilleux cadeau » toute sa vie, et ensuite le lègue à Reynaldo Hahn. Le talent de sculptrice de Marie est utile au moment de la mort d’Adrien Proust où Madame Proust lui demande de sculpter une plaque à l’effigie de son mari pour l’installer sur la stèle de sa tombe, médaillon actuellement posé sur la maison natale du Docteur Proust à Illiers-Combray.

HL – Attardons-nous sur un aspect essentiel de la relation Marie-Nordlinger-Proust : le Japonisme. Marie travailla longtemps chez les Bing, dans leur atelier-magasin Art Nouveau et c’est elle qui offrit à Proust, en 1904, ce jeu japonais des fleurs en papier qui s’épanouissent dans l’eau : la Suichûka. Proust l’en remercia ainsi : « Merci des fleurs merveilleuses et cachées qui m’ont permis ce soir de « faire un printemps » comme dit Madame de Sévigné, printemps fluviatile et inoffensif. Grâce à vous ma chambre noire électrique a eu son printemps d’extrême orient. » Pourriez-vous revenir sur l’importance du japonisme dans la Recherche et sur ce jeu en particulier, qui donne son nom au nouveau spa de l’Hôtel Littéraire Le Swann ?

CG – Par son travail d’orfèvre – Reynaldo Hahn la dénomme « une certaine ciseleuse japonisante » – et de commis-voyageur en Amérique dans le commerce d’Extrême-Orient, et par ses amitiés (Pierre Loti, Méry Laurent, Charles Lang Freer par exemple), Marie est imbue du japonisme. Même son patron Siegfried Bing s’habille en japonais : sa maison à Vaucresson est un véritable antre japonais, décorée à la japonaise, et remplie d’objets japonais : des paravents, des figurines, des kakémonos (« objets suspendus »), des tokonomas (petites alcôves où l’on expose des objets d’art). Il sert à ses invités le thé japonais. Dans la notice nécrologique parue en Angleterre rédigée par Marie, elle décrit la maison japonisante de Bing :

« Fidèle à la tradition japonaise, le tokonoma présentait quelques beaux objets, un portrait en kakémono d’un sage ou d’un bonze ; l’un des joyaux de la collection, un grand vase divinement coréen, de couleur crème, “La Vénus de Milo des Vasesˮ, s’était juré Whistler à genoux. Derrière les portes des temples étaient entreposés des aquarelles, des livres xylographiques, des croquis d’Hokusai, des estampes rares d’Haranobu, d’Utamaro et de Kyonobu. »

Marie, source d’inspiration et muse, a initié Proust à tant de choses japonaises : à l’art oriental, au fameux jeu japonais la suichûka, aux arbres nains (bonsai), au mobilier, et aux fleurs. Et Proust ne cesse de poser à cette jeune Anglaise si raffinée et cultivée maintes questions sur son travail.

Dans À la recherche du temps perdu, la demeure d’Odette de Crécy est un véritable antre japonais, dont la source est celle de Méry Laurent, selon Marie Nordlinger.

En avril 1904, Marie envoie à Proust un vrai cadeau japonais, un objet ou un jeu décoratif, une suichûka (“sui” = eau ; “chuu” = dans ; “ka” = fleur) achetée pour quelques centimes sur les quais de la Seine. Il s’agit d’un jeu minuscule composé de fleurs artificielles, en moelle colorée, – pas en papier, point sur lequel Marie insiste – comprimées et cachées dans un petit carton, une boîte, ou dans une coquille, qui s’ouvre quand on le place dans un verre ou un vase remplis d’eau. Cet objet sans parfum est très apprécié par Proust asthmatique. C’est comme un jardin miniature interdit ! Et ce jardin aquatique japonais va stimuler son imagination pour la création de son roman. Marie, grand-mère, envoyait régulièrement à ses deux petits-enfants des cadeaux de suichûka souvent dans une coquille que l’on trouvait assez facilement, paraît-il, à l’époque, mais impossible à trouver aujourd’hui, malgré de nombreuses recherches. Luc Fraisse a remarqué le lien étroit entre le jeu japonais coquille-suichûka et la madeleine dans la fabrique du roman de Proust.

Vers la fin du premier chapitre de Du côté de chez Swann, le goût de la madeleine – qui semble avoir été moulée dans la valve rainurée d’une coquille Saint-Jacques –, trempée dans une tasse de thé qui fait ressusciter le petit monde du village de Combray est associé, à une échelle orientale, à celui créé par l’éclosion d’une suichûka :

« Et comme dans ce jeu où les Japonais s’amusent à tremper dans un bol de porcelaine rempli d’eau, de petits morceaux de papier jusque-là indistincts qui, à peine y sont-ils plongés s’étirent, se contournent, se colorent, se différencient, deviennent des fleurs, des maisons, des personnages consistants et reconnaissables, de même maintenant toutes les fleurs de notre jardin et celles du parc de M. Swann, et les nymphéas de la Vivonne,et les bonnes gens du village et leurs petits logis et l’église et tout Combray et ses environs, tout cela qui prend forme et solidité, est sorti, ville et jardins, de ma tasse de thé. »

Ne pourrait-on pas alors imaginer que tout Combray est sorti d’une suichûka en forme de coquille dont le merveilleux spa de l’Hôtel Littéraire Le Swann est une réincarnation ?

Spa Suichûka, Hôtel Littéraire Le Swann – Paris VIIIe

HL – Vous soulignez une certaine parenté entre Marie Nordlinger et Céleste Albaret, toutes deux étant convoquées à la fin de leur vie en tant que témoins proustiens et sollicitées pour leurs souvenirs ; sont-elles remarquables pour leur fidélité sans faille à la mémoire de l’écrivain ?

CG – Marie Nordlinger (1876-1961) fait la connaissance de Céleste Albaret (1891-1984) l’ancien « ange gardien » – le mot est de Laure Hillerin – de Proust seulement en janvier 1947, 25 ans après la mort de leur héros. Elle se rend, sous la neige, à l’Hôtel d’Alsace et Lorraine, 14 rue des Canettes, Paris VIe, tenu par Céleste et son mari Odilon. C’est le début d’une amitié épistolaire. Rappelons que ce n’est qu’en 1942, lors de la publication des Lettres à une amie que Marie s’intéresse de nouveau à Proust et à ses œuvres après une longue période de délaissement. Rappelons aussi que Marie a vu Proust pour la dernière fois en 1908. Les deux femmes endossent le rôle de gardiennes de la flamme proustienne avec un dévouement sans faille. Leur mission est de transmettre et de préserver intacte une certaine image de Proust, un peu idéalisée, créée par elles selon leur mémoire parfois défaillante. Mais le désir de protéger leur héros risque de devenir quelque peu maladif, anormal. Elles sont hypersensibles à la moindre remarque hostile à propos de Proust. Les deux gardiennes aiment exercer un certain pouvoir sur les critiques car elles se croient seules à détenir la vérité sur Proust. George D. Painter, biographe anglais de Proust, est leur cible et leur bête noire. Marie critique sévèrement, et injustement, sa biographie dans un article publié en 1960. Heureusement que cet article grincheur ait paru dans une petite revue à tirage limité qui a duré « l’espace d’un matin ». Brin de jalousie peut-être, car Marie n’a jamais réussi à écrire un tel ouvrage ? Painter, fort affligé, répond en soulignant les nombreuses erreurs de la part de l’auteur. Marie a-t-elle peut-être influencé Céleste qui traite de « pure invention » certaines affirmations de « Monsieur Painter » concernant les mœurs de Proust ? Lors d’une émission radiophonique en 1960, Marie poursuit la même idée fixe et termine d’une voix forte et décisive : « Non, décidément je suis contre le livre de M. George Painter. » En vieillissant, les deux femmes sont de plus en plus possessives vis-à-vis de Proust qui devient leur raison d’être.

HL – Ne résistons pas au plaisir de terminer cette conversation sur George Eliot, célèbre écrivain anglais très admirée par Proust et Marie Nordlinger qui l’évoquent dans leur correspondance, auteur des chefs-d’œuvre de Middlemarch, Le Moulin sur la Floss, Silas Marner ou Adam Bede. Elle est peu citée dans la Recherche mais on croit savoir qu’elle intéresse beaucoup Proust dans son rapport au temps, le soin de faire évoluer ses personnages dans ses livres et son travail sur la mémoire involontaire ?

HM – Les parents de Marie Nordlinger possédaient les œuvres complètes de George Eliot, ainsi que toute une bibliothèque des grands écrivains britanniques et étrangers. Dans son enfance, Marie vivait entourée de livres, dans un climat littéraire et artistique. Proust a beaucoup aimé et apprécié les romans de George Eliot – ses longues notes de La Bible d’Amiens et de Sésame et les lys sont chargées de citations de l’auteur britannique – , mais je ne pense pas que ce soit la mémoire involontaire qui l’intéresse dans ses échanges avec Marie Nordlinger. Dans ses lettres à Marie Nordlinger, Proust évoque Middlemarch à deux reprises. D’abord, en 1899, il fait allusion à ses problèmes d’écrivain en se comparant au révérend Edward Casaubon, le mari assez âgé de Dorothy qui passe son temps à classer des fragments de recherche pour son soi-disant magnum opus qui restera toujours inachevé, et Proust se demande s’il n’amasse pas, lui aussi, des ruines. C’est en lisant et en traduisant l’épigraphe que Ruskin a mise en exergue à « Sesame : Of King’s Treasuries » de Sesame and Lilies qui Proust réalisera qu’il n’a plus à craindre de ressembler à Casaubon ! L’urne funéraire en bronze sculptée par Marie et achevée vers la fin de mai 1904, plaît beaucoup à Proust, ému par son aspect Art Nouveau, son symbolisme et son aspect anthropomorphe. Il invoque de nouveau Middlemarch et le détail du manteau, symbole de la mante maternelle et protectrice que l’on retrouve dans Du côté de chez Swann.

Propos recueillis par Hélène Montjean