Entretien avec Philibert Humm, lauréat du prix Alexandre Vialatte 2021 pour Les Tribulations d’un Français en France, paru aux Éditions du Rocher

HL – Quel est votre sentiment en recevant ce prix Alexandre Vialatte ?

PH – Très fier. D’autant que Vialatte compte vraiment pour moi. C’est un auteur de chevet comme on dit. Si j’avais reçu le prix Claudel, par exemple, probable que j’aurais crié « Hourrah » moins fort… J’aime tout chez Vialatte : La virtuosité de son style, l’érudition, l’humour, cette profondeur qui se donne les apparences de la légèreté… Sa curiosité aussi. Vialatte n’en finit pas d’être étonné par le monde et ceux qui l’habitent. Il fait devoir d’enthousiasme. C’est pour moi sa grande élégance. Il est l’un de nos écrivains les plus distingués.

HL – Votre livre, Les Tribulations d’un Français en France a-t-il justement été inspiré par les chroniques de Vialatte ?

PH – Vialatte n’est jamais bien loin mais en l’occurrence j’ai surtout été inspiré par un livre de François Caviglioli : Un voyage en France (Seuil, 1981). Quarante ans avant moi, Caviglioli a sillonné le pays pour tirer les portraits de villes et villages de France. Racontés par lui, Langres, Lisieux, Clermont-Ferrand, la Turballe ou Calais deviennent plus fascinants que Tombouctou et plus mystérieux que les antipodes. Au dos du livre, il y a cette phrase : « François Caviglioli n’est pas un journaliste comme les autres : quand on l’envoie en reportage, on ne sait jamais s’il reviendra ni même s’il écrira. » J’ai un faible pour ce genre de reporters-là. Pour dire les choses de manière compliquée, je préfère les cueilleurs d’anecdotes aux chasseurs de scoops. On dit les premiers en voie d’extinction. Caviglioli était de ceux-là.

HL – Parlez-nous de vos précédents livres, écrits avec votre complice de toujours, Pierre Adrian.

PH – Je connais Pierre depuis l’âge de dix ou douze ans. Ensemble on a fait les quatre cents coups et plus encore. Ca a fini par mal tourner puisque nous sommes devenus tous les deux journalistes. En 2017, avec sa vieille Peugeot 204, on est partis sur les routes de France et cette aventure a donné un livre (Le Tour de la France par deux enfants d’aujourd’hui, Editions des Equateurs). L’été dernier on a aussi publié La Micheline, un guide de petits cafés et bistrots de campagne. Cela représente douze années d’enquête sur le terrain, environ neuf mille kilomètres parcourus, sept contrôles d’alcoolémie et quatre verres cassés… L’œuvre d’une vie.

HL – Avez-vous des amis qui vous aident aux quatre coins de la France pour rendre compte des meilleurs bistrots du territoire ?

PH – En effet nous ne serions rien sans notre brigade d’inspecteurs. Une cinquantaine d’hommes et de femmes surentrainés qui réalisent pour nous l’essentiel du travail de terrain. Quand le guide Michelin recense les restaurants bien comme il faut, « La Micheline » répertorie les bouisbouis comme il ne faut pas. C’est ainsi ça que nous aimons les cafés : dans leur jus, hors les normes en vigueur. Il arrive aussi qu’on reçoive des signalements. A la remise du prix l’autre jour, une clermontoise m’a fait passer sous le manteau un papier plié en quatre. Dessus, il y avait l’adresse d’un café. Comme les bons coins à champignon, ces choses-là ne se crient pas sur les toits.

HL – Parlez-nous de votre parcours de journaliste et de chroniqueur de théâtre.

PH – Ce n’est pas un parcours très académique. Après le bac, j’ai été versé en fac d’histoire. Peu de gens pourront en témoigner parce qu’on ne m’y a pas vu souvent. Cette année-là, Pierre, encore lui, trainait dans les parages. Ensemble on a fondé un journal qui s’appelait « Jeunesse Oblige ». La devise était empruntée à Bernanos : « Quand la jeunesse se refroidit, le reste du monde claque des dents ». On distribuait notre feuille de chou devant la Sorbonne, à la Mouffe, la Maube et sur la Montagne Sainte Geneviève. Un an et demi plus tard, je me suis retrouvé grouillot chez Polka puis stagiaire à Paris Match. On m’y a fait confiance. Je réalisais des portraits d’écrivains, d’acteurs, de metteurs en scène. Puis Le Figaro m’a proposé de les rejoindre pour prendre en charge la critique d’art dramatique. Pendant deux ans, je suis allé tous les soirs au théâtre. J’y ai découvert un monde à part, feutré, des textes merveilleux et d’autres supérieurement chiatiques. De toute façon j’avais trop la bougeotte pour demeurer longtemps le cul sur un strapontin. C’est la faute aux fourmis. J’en ai toujours eu plein les jambes.

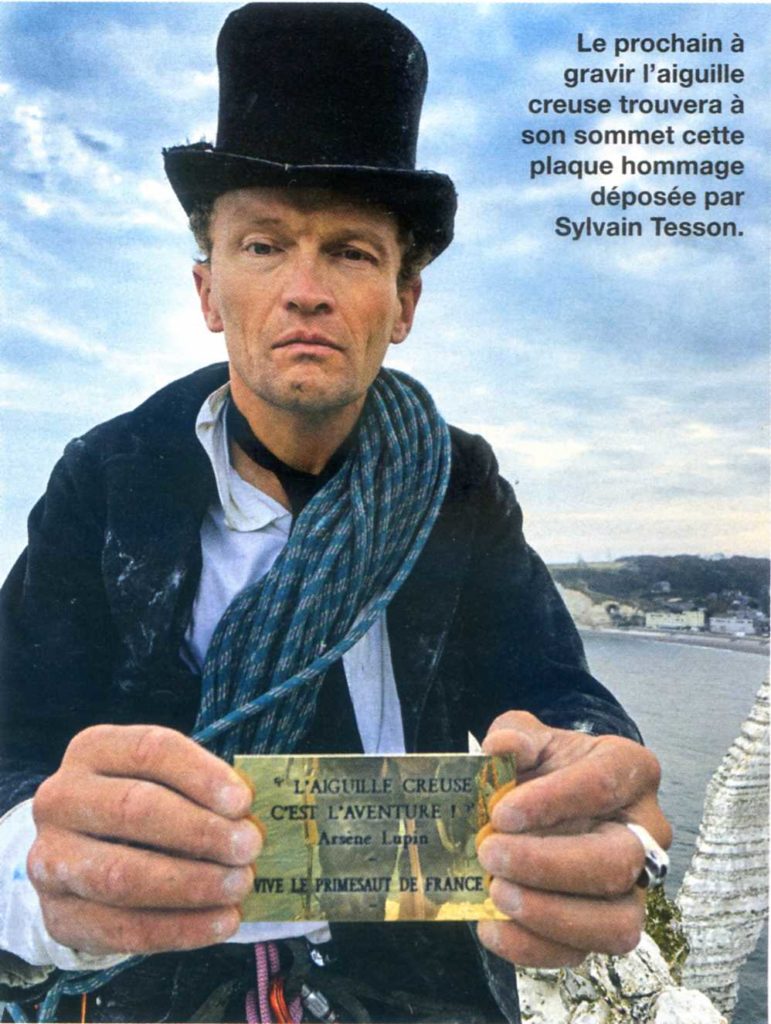

HL – Outre cette série de reportages en France qui vous vaut le prix Vialatte, vous avez rejoué la Traversée de Paris sur les pas de Marcel Aymé, escaladé l’Aiguille creuse avec Sylvain Tesson, fait la tournée de tous les bars de France et sillonné l’hexagone avec Pierre Adrian. Quelle est votre philosophie du voyage, un genre de « On ne devrait jamais quitter Montauban » ?

PH – J’ai fait trois ou quatre fois le tour de France, dans un sens et dans l’autre. Ma mère dit que je tourne en rond. C’est possible. Mais pour le moment je ne me lasse pas de ce pays. Je crois que le secret consiste à s’intéresser aux gens. Les volcans d’Auvergne, par exemple, vous pouvez en faire le tour. Mais faire le tour d’un auvergnat, c’est beaucoup plus long…

Pour revenir à votre question, je n’ai pas de philosophie de voyage à proprement parler. Disons qu’il y a quelques constantes. L’impréparation, pour commencer. Je planifie un minimum mes expéditions afin de ménager leur part d’imprévus. L’équipement n’est pas non plus à prendre à la légère. Je mets un point d’honneur à mal m’équiper: mes sacs ont souvent cinquante ans d’âge, ma gourde a fait la guerre d’Algérie et j’entretiens une profonde aversion pour les nouvelles technologies. Elles me le rendent bien. J’ai par ailleurs la manie de m’entourer de pieds nickelés. Dernièrement j’ai descendu la Seine à la rame, de Paris jusqu’à la mer. Il me fallait deux rameurs et je n’ai pas pu m’empêcher de recruter deux peigne-culs (c’est affectueux) dont l’un est professeur d’université et l’autre croque-mort. Une tringle servait de mât à notre canoë et un vieux rideau de douche faisait office de voile. C’était aussi une manière de rendre hommage à l’un de mes livres favoris : Three men in a boat, de Jerome K. Jerome. (L’histoire de trois gentlemen qui remontent la Tamise).

Voilà un autre point commun de mes aventures : Je rejoue les livres que j’ai aimé. C’est plus fort que moi. Je remonte la piste des personnages, comme si j’allais les rattraper et devenir l’un des leurs. Je n’ai jamais rêvé d’être écrivain mais j’ai toujours tout fait pour devenir un personnage. Je manque significativement de maturité. C’est d’ailleurs ce qui me meut (du verbe mouvoir…) : l’inconséquence joyeuse, la gaité, le primesaut. Je partage ce goût du primesaut avec Tesson. Notre époque fait la moue ? Allons bon, nous lui faisons la grimace.

Sylvain Tesson à l’assaut sur les traces d’Arsène Lupin, à l’assaut de l’Aiguille creuse. Photo de Thomas Goisque pour le Figaro Magazine

Une ode au primesaut d’Arsène Lupin. Photo de Thomas Goisque pour le Figaro Magazine

HL – Vous avez aussi exercé le métier de critique littéraire, pourriez-vous nous donner le panthéon de vos écrivains ?

PH – Mon panthéon a des trous dans la toiture. Je me suis mis à lire sur le tard. Mes parents n’étaient pas tellement versés dans la littérature. Ils s’en foutaient. Un jour, chez un copain, je fauche un livre de poche : C’était Monsieur Jadis ou l’école du soir d’Antoine Blondin. Je ne sais toujours pas pourquoi. Le livre a trainé six mois dans une poche de manteau et un beau soir je l’ai ouvert la première page. Le lendemain j’avais tourné la dernière. Ça s’est passé comme ça. Une nuit a suffi. J’étais piqué. J’ai lu ensuite les autres romans de Blondin (il n’y a en a pas des brouettes) puis ceux de ces copains – Nimier, Guimard, Vidalie, Kleber, Fallet… Je suis entré en littérature par relations… Mais aujourd’hui encore je traine un sac à dos de lacunes. Ma culture littéraire est pleine de trous. On voit le jour au travers.

HL – Une autre de vos activités est d’être membre du jury du prix des Hussards.

PH – Il y a dix ans, un rédacteur en chef avait trouvé amusant d’envoyer un tout jeune journaliste interviewer le vieux renard Christian Millau. Je m’étais rendu chez lui, à Saint-Mandé et l’entretien avait duré cinq heures. Aymé, Morand, Léautaud, Céline, Cendrars… Christian les avait tous rencontré, connu, aimé. Je lui posais des tas questions, je n’en revenais pas. L’année suivante, quand il a fondé le prix des Hussards avec Marina Cousté et François Jonquères, il m’a proposé de rejoindre l’aventure. Je me suis retrouvé au Grand Véfour, entre Yves Thréard du Figaro et Claude Cabanes de l’Humanité… Les autres ont fini par s’y faire. Cette année nous avons couronné Christian Authier pour son livre Demi-siècle (Flammarion). Authier est de chez nous, pour reprendre le titre d’un de ses essais. Il fait partie de la famille.

HL – Quels sont vos projets d’écriture, de nouvelles chroniques ou plutôt un roman ?

PH – J’aime varier les plaisirs d’écriture : Chroniques, Portraits, reportages, listes de course, préfaces, etc… Avec Olivier Frébourg nous venons de publier le journal inédit de René Fallet dont j’ai rédigé l’appareil de notes et l’introduction (Journal de 5 à 7, Éditions des Equateurs). Je travaille aussi à l’écriture de ce roman sur la descente de la Seine. Il s’appellera Roman fleuve et ce sera sans doute le plus court roman fleuve de l’histoire. Sans oublier la seconde édition de La Micheline dans un an et quelques autres projets dont je n’ai pas encore la queue de l’idée.

Propos recueillis par Hélène Montjean